多采多姿的歌樂作品

1970年代,由於國語政策的大力推行,加上媒體的管控,使得本土文化無法健康成長。當時,為了迎合消費者的需求,台語歌曲逐漸走向粉味、酒味,煙花味和 迌界等底層社會的生活題材,較不講究文學性。簡上仁意識到台語歌曲不受重視,內容也不似從前長輩們傳唱的鄉土歌謠那般優雅動人。為提升台灣歌謠文化的內涵水準,找回其優雅的內在本質,簡上仁開始投入歌曲創作的工作,希望能寫出「優質」的鄉土歌曲。

四十餘年來,簡上仁所創作的歌曲,包括成人及兒童的獨唱、對唱、合唱等各類歌曲,已有五百餘首之多。以下就從幾個不同的面向,來簡介他各種的歌樂作品:

成人的歌樂

簡上仁的成人歌曲創作,成果十分豐碩,可依:歌詞內容、歌詞來源、演唱形式、曲調風格及調式運用等來分類。

歌詞內容

簡上仁的歌曲創作,依歌詞題材的不同,主要可分為親情、愛情、鄕土情、社會關懷、文化現象及敘述人事物等各類。其中,除愛情類外,其他各類大多屬非商業性的題材,由此可了解簡上仁的歌曲創作的主要目的乃在於維護與發揚郷土音樂文化。

歌詞來源

簡上仁創作歌曲的歌詞,依「來源」的不同,大致可分成四種:最早,他使用或彙編傳統唸謠;也使用他人創作的詩詞;後來,也選用他人的詩作,改編成適合譜曲的歌詞;漸漸地,他也自己寫作歌詞來譜曲。

演唱形式

主要分成個人獨唱、二人對唱(包括和聲合唱)及各種形式的合唱(包 括二重、三重、四部及混聲等合唱)。

曲調風格

分成藝術性及通俗性兩種。前者,歌詞具有文學性,曲調的音樂結構較為細緻嚴謹,詞曲的結合嚴密,也講究情境的塑造。後者,歌詞通常較為大眾化,曲調也較簡潔,力求琅琅上口。

調式音階應用

簡上仁的曲調創作主要是承襲台灣傳統的La(羽調)、Sol(徵調)及Do(宮調)三個調式。音階方面,以傳統的五聲音階為主,但在追求多樣變化、和聲應用及巧妙設計時,也會在不失台灣風格的基礎上,使用六聲或七聲音階。

兒童歌曲

兒童是未來的主人翁,國際上的兒童音樂教學法:奧福、高大宜、鈴木及達可羅茲等,均主張兒童的音樂教育,應以母語兒歌為素材。可惜,過去由於戒嚴、媒體及語言教育政策的管控,教育系統中並無母語兒歌教材。有鑑於此,簡上仁於1978年以搖籃唸謠〈搖荖搖〉來拉開序幕,積極從事台語兒歌的創作。

簡上仁認為兒歌創作的對象是兒童,所以歌詞的選用,除了應符合兒童的生活經驗,富有童趣與教育意義之外,也需考慮到兒童在音域、節奏、調號等各方面的音樂能力,循序漸進,才能讓兒童自然而輕鬆地琅琅上口。

簡上仁的兒歌創作,迄今已有三百餘首,以下就依「歌詞內容」與「字句結構」兩個部份來做作分類:

依歌詞內容的分類

(1)遊戲歌

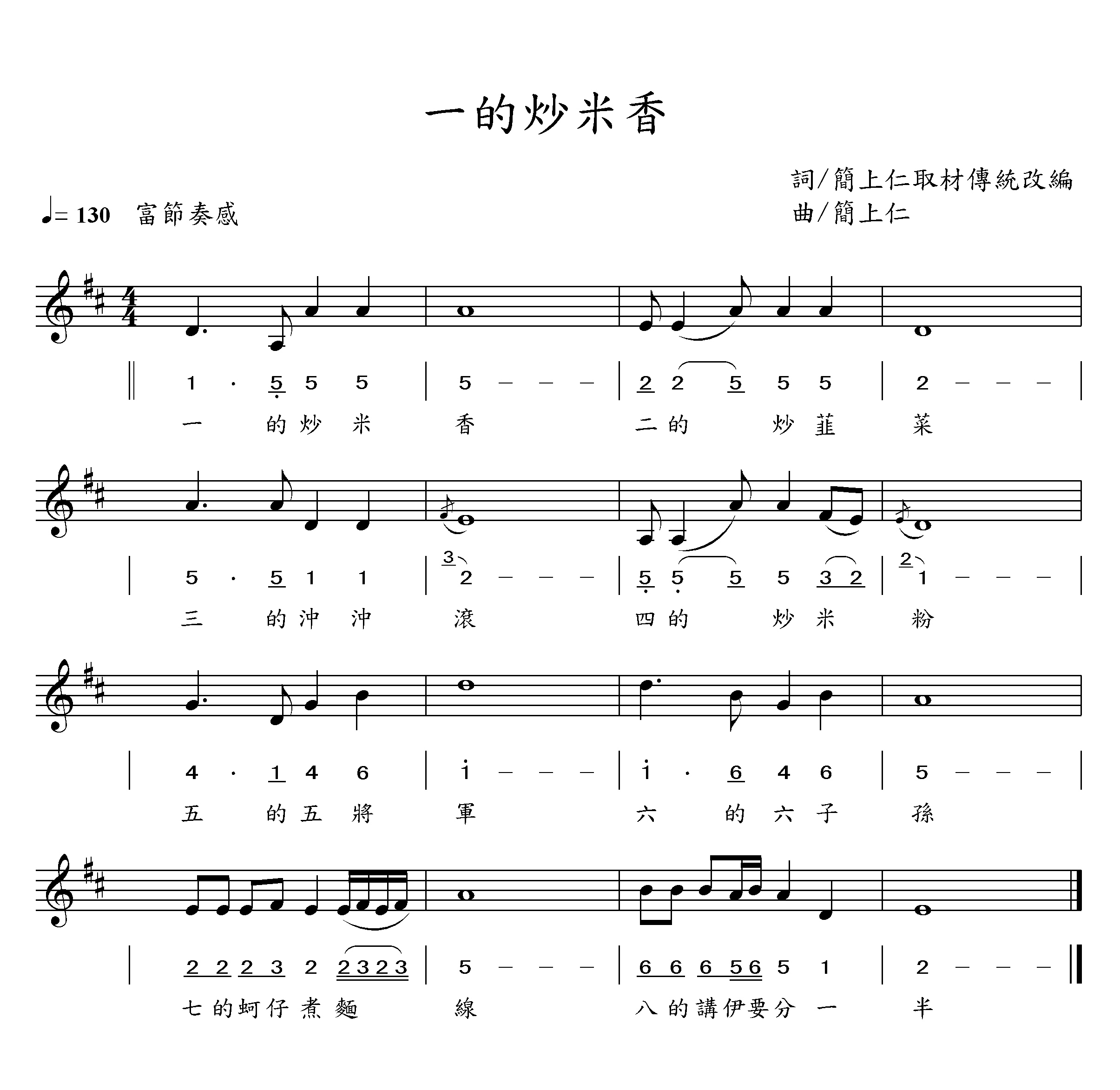

孩童於玩耍活動時所使用的歌謠,如〈放雞鴨〉、〈一的炒米芳〉及〈點仔點水缸〉等。

(2)聯想歌

通常是孩子們將自然景象、水族、昆蟲及鳥獸等擬人化的歌謠,如〈鯽仔魚欲娶某〉、〈月娘別生氣〉及〈春天寄來一封批〉等。

(3)趣味歌

是孩童應用誇大、顛倒是非等活潑有趣的語詞,來調侃自己或揶揄別人的歌謠,如〈ABC狗咬豬〉、〈阿婆跋一倒〉及〈大頭旺仔一粒珠〉等。

(4)敘述歌

兒童以生活中所見所聞的人事物,編造而成的歌謠,如〈一年仔悾悾〉、〈人插花伊插草〉及〈台灣小吃〉等。

(5)猜謎歌

是應用台灣民間的謎語為題材,讓兒童在趣味中找尋謎底,並獲取知 識的兒歌,如〈一個囡仔穿紅衫〉、〈一欉樹仔兩片葉〉及〈臆台灣的地名〉等。

(6)勵志歌

通常為大人所創作,是一種用來鼓勵孩子們求知向上、愛惜生命、愛鄉愛土的歌曲,如〈一隻牛仔〉、〈小鮭魚〉及〈咱愛台灣是咱兜〉等。

(7)搖籃歌

屬母系兒歌,是母親哄著嬰兒進入夢鄉的歌謠,如〈搖荖搖〉、〈乖乖睏大一寸〉及〈搖子賢大漢〉等。

依字句結構的分類

(1)直敘式

即直接、直白地唱出主題內容的兒歌,如〈雞呀雞〉、〈牛佮鵝〉及〈公共汽車〉及等。

(2)對答式

是透過一問一答的方式來進行的兒歌,如〈你欲食清抑食濁〉、〈出門一蕊花〉及〈臆水底的物件〉等。

(3)序數式

是一種依數目字順序排列的童謠,如〈一的炒米香〉、〈猴山仔過禮拜〉及〈十二生肖〉等。

(4)急口令式

急口令:是一種運用語言聲調及押韻效果的繞口令,如〈猴佮狗〉、〈花車佮 貨車〉及〈烏馬佮白馬〉等。

5)連珠式

是台灣獨具特色的兒歌形式,以每句的句尾當成下句的開頭,再運用前後句押韻聯結而成,如〈火金姑〉、〈台灣是寶島〉及〈台灣媠噹噹〉等。

主題系列歌曲

簡上仁在創作生涯中,喜歡找尋一個主題,創作出題材相關的曲子,以構成一套主題系列的聯篇歌曲。他自己喜愛的六個主題組曲為:

台灣年俗節慶組曲

以不同風格的台灣傳統音樂元素,來譜寫正月到十二月,一整年的年俗節慶活動,深具傳承民俗文化的意義和價值。曲目有:〈正月調〉、〈新年謠〉、〈慶上元〉、〈五月五〉、〈八月十五是中秋〉、〈搓圓仔歌〉、〈壓歲錢〉及〈年〉等。

台灣史詩聯篇歌曲

以台灣的歷史為經、歌謠為緯,以象徵不同時期意涵的事蹟與故事為內容,記載著台灣人們在這塊土地上的酸甜苦辣及信心和希望。曲目有〈古井〉、〈牽手〉、〈牛犁歌〉、〈刺瓜剌刺刺〉、〈鴨母王〉、〈一隻鳥仔哮救救〉、〈人插花伊插草〉、〈台灣是寶島〉、〈討海人〉、〈愛與和平〉及〈美麗家園代代傳〉等,共24首。

親情組曲

以家族親人之情為主題素材,敘說阿公阿嬤、父親母親、夫妻之間、兄弟姊妹,甚至姊夫的溫馨故事與恩情。曲目有:〈阿公的薰吹〉、〈阿嬤的目屎〉、〈阿爸的飯包〉、〈阿爸的嗽聲〉、〈阿母的頭鬘〉、〈牽手〉及〈做布袋的姊夫〉等。

台灣愛情四季

以春夏秋冬四季的景象特色,來比擬男女的愛情,從情竇初開、熱情奔放、成熟真摯及情若磐石的四個階段。曲目有:〈你是春天我是花〉、〈夏日梨山情〉、〈秋天的思念〉、〈猶原是昨暝的風〉、〈山櫻的春望〉、〈我為你寫一首詩〉、〈夢你〉及〈愛情無冬天〉等。

鄉土情組曲

台灣人把台灣視為共同的母親,在此墾殖永遠的家園。無論人在何處,對故鄉總是存在著永恆的感念與情愫、緬懷與期待。曲目包括有:〈丟丟再動〉、〈台東調新唱〉、〈父母恩,鄉土情〉、〈思念故鄉〉、〈美麗的島鄉〉、〈行出咱的路〉、〈毋通吝惜咱感情〉及〈咱兜〉等。

台灣風土組曲

彙整台灣各地具有獨特意義的風俗民情、地理景觀、古蹟物產及歷史文化等,以突顯各地所代表的特色。曲目包括有:〈屏東是咱兜〉、〈若是到恆春〉、〈我愛高雄〉、〈戀戀府城〉、〈鹽水烽炮〉、〈烏面撓杯〉、〈永保安康〉、〈嘉義查某〉、〈北投四季〉、〈放天燈〉、〈收驚歌〉、及〈台東炸寒單〉等。

歌唱音樂劇

簡上仁深知台灣歌樂的發展,除了唸謠、歌曲、小戲曲調與說唱歌調之外,過去在成人的歌樂已發展出戲曲「歌仔戲」,但在兒童歌樂方面仍然停留在以唸謠、歌曲為主的階段。1990年代之後,簡上仁認為包括成人和兒童的歌樂都應結合文學,進一步再發展出符合當代需求的「歌唱音樂劇」。

關於簡上仁的歌唱音樂劇作品,可從兒童與成人兩個方面來介紹:

兒童歌唱音樂劇

《鯽仔魚欲娶某》

簡上仁以傳統唸謠〈鯽仔魚欲娶某〉為創作的原始材料,歷經十餘年的累積和努力,將童謠世界裡的水族、昆蟲及一些台灣的寶貝動物,如:青蛙、鯽魚、龜鱉、鮕鮘、蜻蜓、蚊子、白鷺鷥、火金姑、老鼠、水牛、猴子、小狗、黑熊、鮭魚、白鷺鷺等,擬人化成為劇中人物,然後結合台灣的文化特性及人文價值,再經過數次的劇本增修、寫作兒歌18首,再加上配樂編曲,最後才彙整成這齣台語兒童音樂劇《鯽仔魚欲娶某》。

《鯽仔魚欲娶某》已於2015年10月17日及18日在嘉義縣表演藝術中心演藝廳首演二場。

《月娘勿生氣》

以台灣民間「用手指頭指月娘,會被月娘割耳仔。」的傳說為題材,注入新的素材及價值觀。描述一位不小心用手指頭指到月亮的淘氣小孩,深怕月姑娘半夜來割他的耳朵,千方百計想向月姑娘求情。於是,日有所思,夜有所夢,睡夢中,淘氣小孩長了翅膀,飛上月球向月姊姊乞求原諒。

整齣音樂歌唱劇由12首兒歌串聯而成,在充滿戲劇性的鋪陳中,隱藏著崇敬大自然、富同情心、誠懇待人及重視環保等概念,趣味中帶有教育的意義。

進行中的成人歌唱音樂劇

《望春的百合》

《望春的百合》是簡上仁在綠島進行民間歌調查時,所採錄的真實故事。以此愛情故事為基礎,簡上仁編造出反映戒嚴時期的社會現象,也從三角主角:綠島護士、監獄輔導官及受難政治犯之間的戀愛關係,詮釋出護士的堅決純情、輔導官重視家庭情愛及政治犯坦然包容,三種截然不同的愛情價值觀。

《新望春風的故事》

1978年,簡上仁拜訪〈望春風〉作詞家李臨秋,兩人談及興起於1930年代的台語創作歌曲,及當時與電影業的關係。訪談中,李老先生送給簡上仁一份由他編劇的《望春風》電影「本事」(暨劇情簡介,供觀眾參考的小紙旅)。這份「本事」引發了簡上仁編寫《新望春風的故事》音樂劇的想望,重新編劇及創作歌曲。

《從恆春唱到世界》

積極進行田調及研究的階段,簡上仁經常進出恆春地區,造訪當地的民謠老藝人、專家和歌者,他發現恆春地區是台灣福佬系民謠保存與傳承得最好的根據地。2002年簡上仁赴英深造,博士論文就是以恆春民謠為研究題材,他深覺恆春民謠風格獨特,是可以走上國際與外國人分享的好素材。於是他利用閒暇之餘構思《從恆春唱到世界》的輪廓,預定於論文完成後,結合恆春傳統民謠、民謠中的故事及新創的恆春風歌曲,編織成感性、輕鬆又充滿陽光的音樂歌唱劇。