簡上仁的

台灣音樂之旅

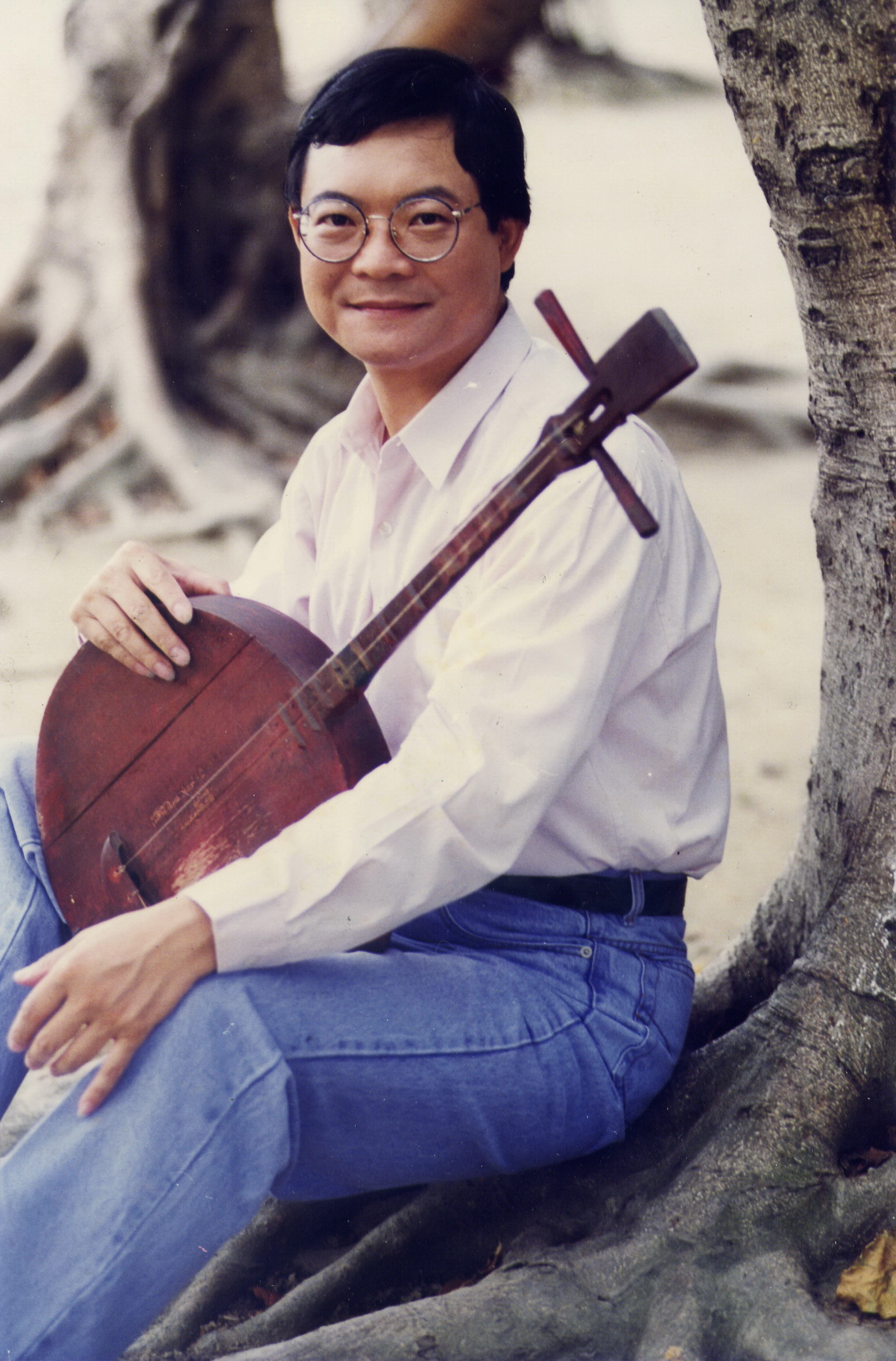

簡上仁,台灣音樂家,1947年出生於嘉義大林的小康家庭。父親簡雨水擅長手風琴演奏,母親李瑞真深諳台灣歌謠及民間文學,喜歡哼唱搖籃歌哄著嬰兒入睡,也以童謠、諺語、故事或猜謎和孩子們互動;加上住家對面的南管館閣及市街的廟埕,經常提供南北管、布袋戲、歌仔戲、唸歌及歌舞小戲等曲藝活動,使他在耳濡目染中,吸收不少鄉土音樂文化的養份,也孕育出興致,並埋下一生從事台灣鄉土音樂文化工作的種子。

簡上仁不但愛看戲愛聽歌,還學以致用。從就讀大林國小五年級開始,他就時常融合從各方學來的民俗曲藝,自編自演布袋戲來娛樂同學。無論文武、善惡、老幼或男女角色,甚至語調、動作,都演得活靈活現,總讓同學們看得欲罷不能,展露出簡上仁在民俗曲藝方面表演天份。

1961年就讀嘉義初中時,受到美國貓王艾維斯普里斯萊(Elvis Aaron Presley)和日本紅歌星小林旭,二位吉他歌手的影響,簡上仁利用課業之餘,勤奮打工買下一把吉他,從此與音樂結下不解之緣。

1963年進入鳳山中學,簡上仁與同好組成「鏡人合唱團」,演唱台、華及英語歌曲,以延續著其對音樂的痴迷,偶爾還上電台現場演出。那時,取得樂譜不易,簡上仁與團友只能以土法煉鋼的方式,從唱片一次、一次再過一次,慢慢地採錄下歌曲的主旋律及合唱分部的樂譜。這段期間,雖然相當辛苦,卻也訓練出簡上仁的採譜聽寫能力。

1966年進入逢甲大學財稅系,簡上仁組織一個以演唱西洋歌曲為主的合唱團,享譽校內。大三那年,樂團應邀在「中部地區各大學的聯合畢業舞會」中演出,在這場狂歡演唱之後,回到寧靜的住處,簡上仁突然萌起了自我的省思:「明年就輪到我要畢業了!彈吉他唱歌,能當飯吃嗎?一直唱西洋歌曲,會比洋人唱得好嗎?將來畢、就業後,如還彈唱,應該只能當作業餘消遣吧?既然如此,何不多唱些本國本土的歌曲,來得有意義一些。」經過一陣子的悵惘、失落和反思後,年少時期所累積的鄉土音樂情懷,似乎在呼喚著他。於是,簡上仁毅然決然走回鄉土的音樂故鄉,重拾童年的回憶,開始收集、整理本土音樂的資料,並大量閱讀台灣的文史素材,想讓自己從古老到當代,走一趟台灣的文化歷史,從中體認台灣文化的發展脈絡和內涵,並汲取音樂文化的精華。

簡上仁深知自己非音樂科班,很難依賴音樂興趣來謀生,但又捨不得放棄這份音樂熱情,於是,他企盼找出一條能平衡「理想與現實」的活路。大三的暑假,他埋頭苦拚,先考過全國公務人員的普考資格。1972年,簡上仁考進財政部海關,以公家的穩定收入來支援致力鄉土音樂工作的理想。公餘,積極蒐集歌謠資料、進行田野調查,也開始嘗試創作。

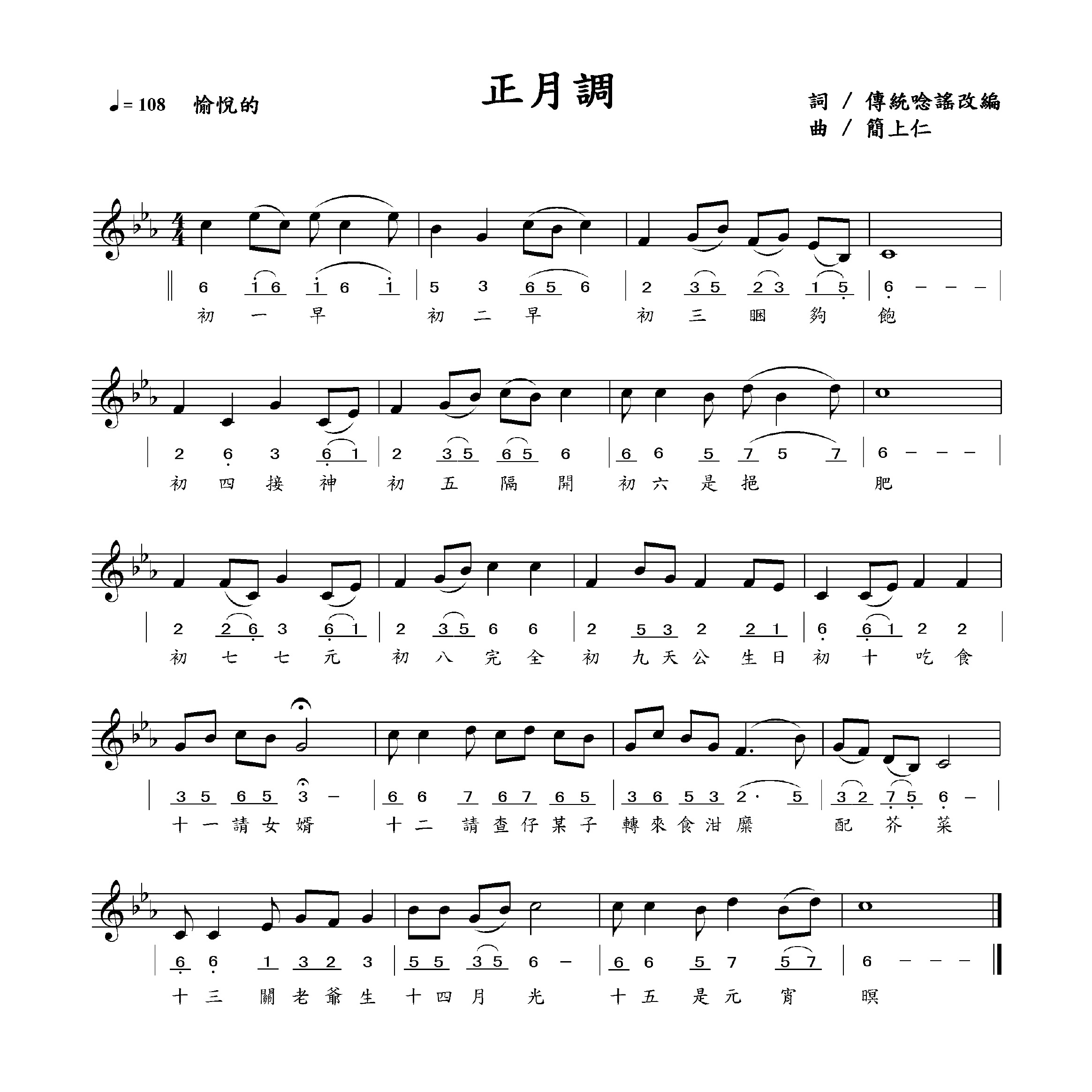

1977年,簡上仁以〈正月調〉獲得了新格唱片所舉辦的「金韻獎」,成為「校園民歌」鼎盛時期,惟一的「台語創作歌手」,「金韻獎」也成為他一生走上音樂旅程的重要分水嶺。從此,他嚴謹面對音樂,不斷自修充實專業知識和能力,也把研究、創作、維護與發揚台灣本土音樂文化,視為他一生的志業。

簡上仁在推展的過程中,在民間雖然引起不小的迴響,但在學術與教育界則不容易得到認同,這讓他感受到「音樂文憑」及學院正規訓練的的重要性。為了彌補這些不足,簡上仁自修苦學,考了三年,終於在1986年考進師大音樂研究所音樂學組,師承許常惠。

1998年,離開海關工作後,簡上仁全心投入維護與發揚台灣鄉土音樂的理想。2001年,為增進民族音樂學研究的理論和方法,甚至拓廣國際視野,把台灣鄉土音樂推向國際,簡上仁遠赴英國雪菲爾大學(University of Sheffield)深造,師事Dr. Jonathan Stock,於2008年(61歲)才完成了音樂哲學博士學位。這段艱辛的「博士之旅」,讓簡上仁更加確信:台灣要發展出獨特的音樂風格和精神,並在國際上佔有一席之地,鄉土音樂絕對是不可或缺的根基與元素。

簡上仁致力於台灣本土音樂的採集、整理、創作及推展工作不遺餘力,足跡遍及國內外。如今,雖然年歲漸長,但他仍然隨著歷史的脚步,不斷吸收新知並往前邁進!