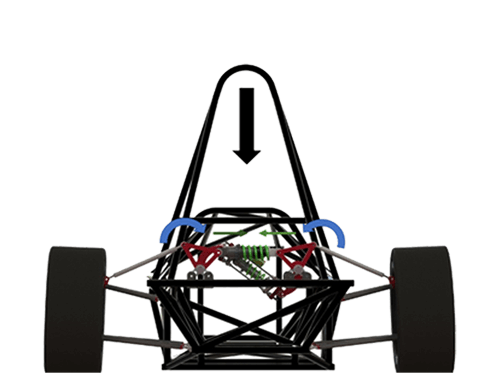

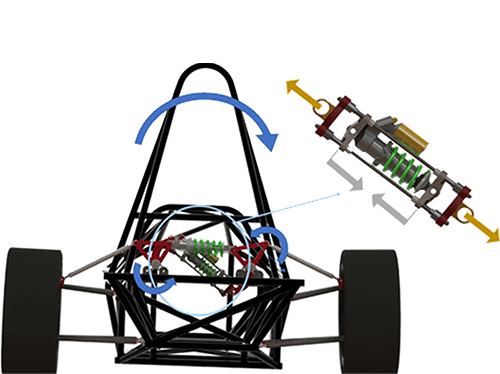

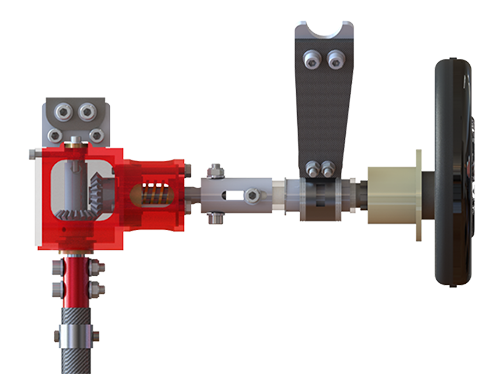

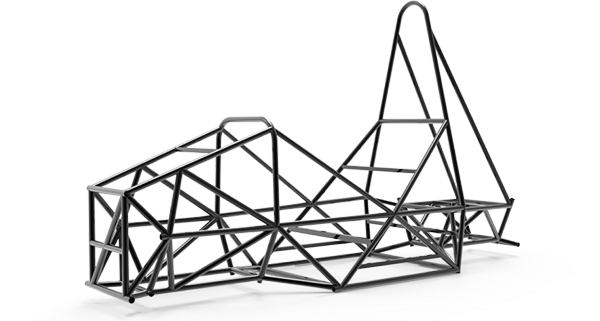

TH04在轉向方面縮短了輪軸距離,從方向盤傳遞到轉向機的傳動軸需要更大的角度,因此傳動方式從原本的萬向軸改為傘齒輪箱(圖一)。另外,轉向柱的材質也從原先的鈦合金改為碳纖維,不僅能夠減輕整體重量,也能藉由碳纖維較佳的剛性,減少轉向扭矩對機構造成的形變。至於懸吊設計,前懸吊採用了拉桿(Pull rod)的機構 (圖二),使整個系統在相對較低的位置,雖然調整車輛設定時較不方便,但能夠降低重心、減小車輛運動時的負載轉移、提升車子的性能表現並節省車內空間。

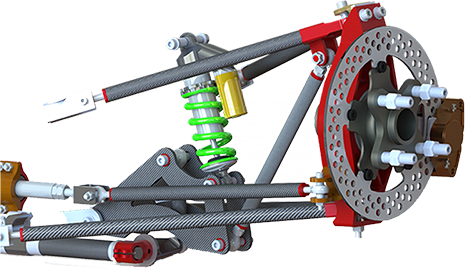

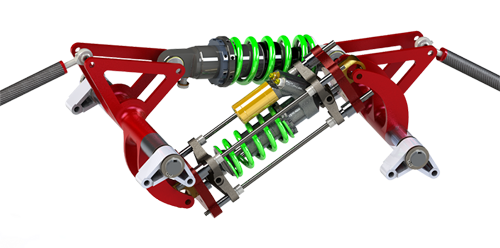

後懸吊設計採用roll-heave suspension的方式(圖三),這種懸吊機構由兩組避震器透過特殊的幾何排列,分別控制車輛上下(ride)與側傾(roll)運動。當遇到路面起伏,將左右輪同時抬起時,其中一個避震器會被壓縮,減緩車身上下晃動的問題;當車輛過彎,車身產生側傾現象時,另一個避震器會被壓縮,減小側傾的角度使車輛穩定。雖然roll-heave suspension需要較大的安裝空間,且結構上有較多限制,但此懸吊機構能夠獨立控制車身的兩種運動而不受彼此影響,在調校車輛上能更加自由。