水下考古並非尋寶,而是發現歷史記憶和水下文化資產

水下考古學從1950年代開始萌芽,從尋找沉船作為主要目標,現在已經隨著研究理念的擴張、課題關懷的多元、新科技的運用,以及對水下文化遺產價值的新認識,而成為絢爛繽紛,特色獨具的一門新學科。

01水下考古與海洋科技

考古學家獲取古代人類歷史和社會文化訊息的主要來源包括器物、工具、住居和宗教建築、墓葬、作坊、垃圾坑等,以及存在於人類生活中的自然物質,經過人為或自然的過程被埋藏在地層中或水面下。這些因具有相關資料和證據而有考古學價值的地點,就是「考古遺址」。因此,考古遺址猶如保存過去人類歷史和文化資料的「檔案庫」。雖然其中的「檔案」內容不一定完備,有些甚至殘破不全,難以辨識;但透過有系統地調查、發掘和科學地分析研究,考古學家仍可試圖解讀和復原這些資料的脈絡和關聯。

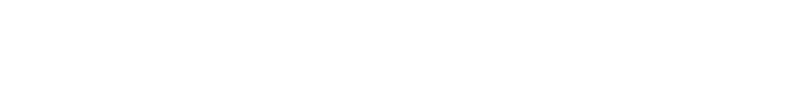

多音束測深系統(Multi-beam Echo Sounder, MBES) 探測海底地形及海底特徵物,建立海底的虛擬場景。

02海洋探測儀器

水下考古需要更多專業知識和技術,包括水文、潮汐、調查定位、抽沙發掘、探測、水中測量、記錄繪圖、三維攝影等。尤其在水中做調查,受到許多客觀條件的限制,例如海流與能見度,必須藉助海洋探測儀器,如側掃聲納、多音束測深儀、水中磁力儀等獲得水底的影像和資訊,以加快作業的效率。

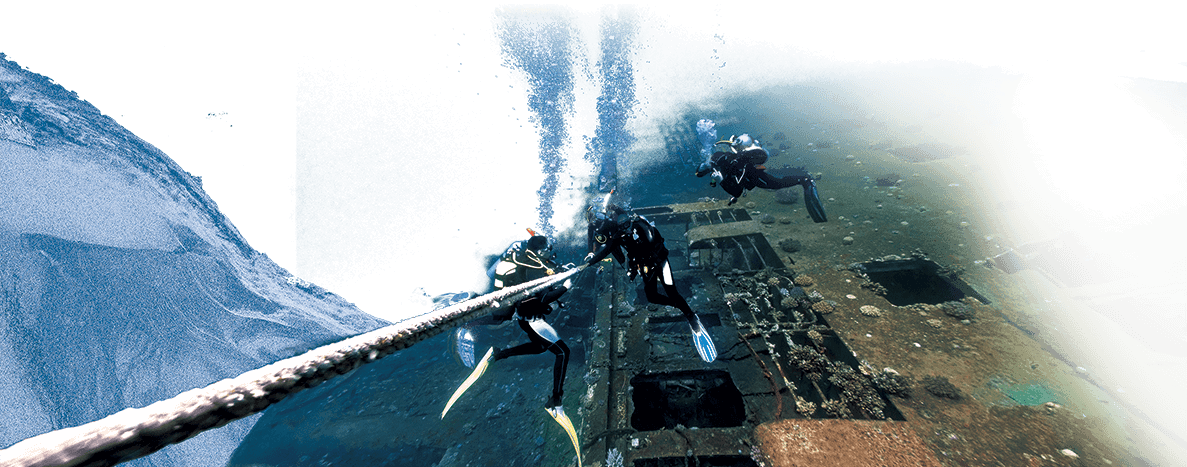

03科學潛水打開人類在海底的視野

把考古場域搬到海底,其實是非常艱難的。海底的水壓、海流、能見度、氧氣供給等,都限制人類探勘海底的因素,直到二十世紀中期水肺發明之後,潛水與探勘技術持續精進,人類才打開了海底的視野。

1960年,巴斯(George Fletcher Bass)與泰勒(Joan Mabel Frederica du Plat Taylor)一同在希臘進行史上第一次水下考古調查,也是首次考古方法在水面之下的實踐。在科學潛水技術的發展下,考古的版圖得以延伸到「內太空」,也讓淹沒在水下的歷史浮現在世人眼前。

水面供氣潛水

隊員身著自給式水下呼吸器,執行水下考古調查工作

04人工智慧訓練尋找沉船挖掘水下世界的秘密

近來,隨著人工智能(Artificial Intelligence)興起,大數據和計算機技術的快速發展,機器學習(Machine Learning)技術也開始應用在水下考古學的研究。通過對大型圖像和感測器資料蒐集的訓練演算,機器學習模型可以學習識別考古文物或結構物存在的模式和特徵,尤其適用於能見度低或水下地形複雜的區域。

以沉船探查為例,水下考古學家用AI方法建立調查沉船的模型,首先需要訓練電腦識別沉船的外觀,並區分其與海底地形的差異。為此,需要大量沉船和不同類型自然海底的圖像,包括海底的聲納和雷射雷達圖像。透過這個模型,可以自動繪製大面積所有沉船的地圖,減少使用水下無人機或潛水員尋找沉船所需的時間和成本。

此外,人工智慧導航和測繪技術的進步,可以利用帶有人工智慧的水下機器人或自主水下載具,探索更深、更偏遠的海洋區域,並擴大人類的利用和開採水域資源,及與水域環境互相作用的理解。

05水下考古與保存科技

出水文物必須經過清潔、脫鹽程序,木質遺物尤須動輒數十年的時間處理

水下考古的工作過程中,對出水文物的研究通常從保護文物開始。研究者一致認為,除非考古學家能夠保證對採集的材料給予適當保護,否則不應將文物出水。文物受各種環境影響,會產生各種物理化學反應。這些反應會影響文物之質量和材料的耐久性,並造成腐朽、脆化和分解。所以考古文物材質惡化的過程是一種逐漸發生的自然現象,但速度因材料而異。

研究顯示,造成文物材質惡化的因素主要有物理化學、生物和機械等三大類。

物理化學因素:包括結垢、沉積物釋出的有害物質、濕度造成的材質劣化、水和氧氣造成的生物或化學反應、熱度和光線造成的變化、空氣污染造成的反應,以及鹽分造成的化學反應等。

生物因素:包括微生物、海藻、細菌、霉菌、真菌,及地衣對文物材質之侵害。

機械因素:包括人為之破壞、盜採,和自然因素(如沉積物之壓力或水深之大器壓力等)。

大多數水中文物的保存狀況都相當脆弱,一旦出水,由於保存環境劇烈改變,必須緊急採取有效之保存科技技術,來減緩變化之速度,達到保存狀態之穩定。

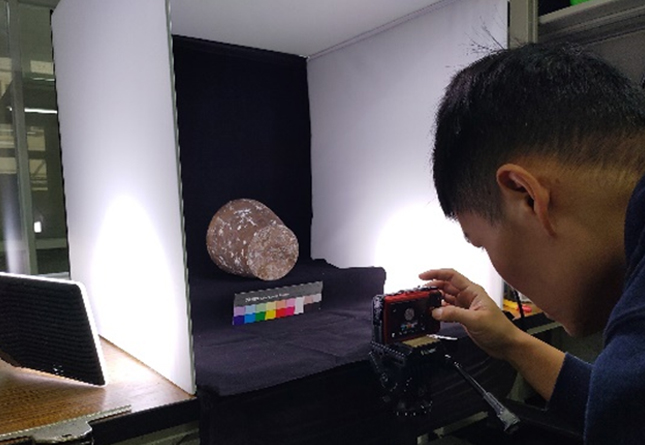

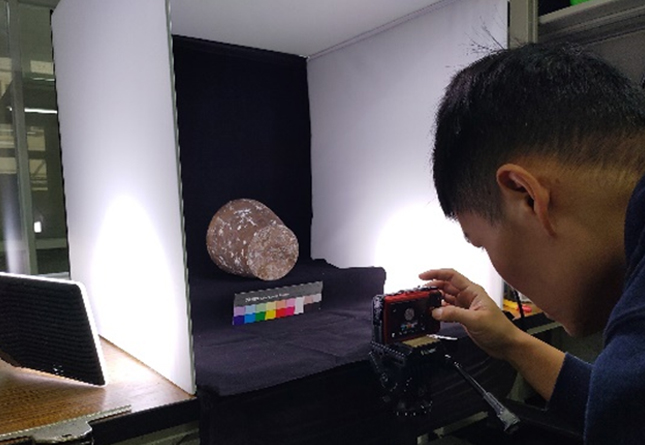

考古隊員進行出水文物處理

出水文物拍攝

06水下考古與觀光產業

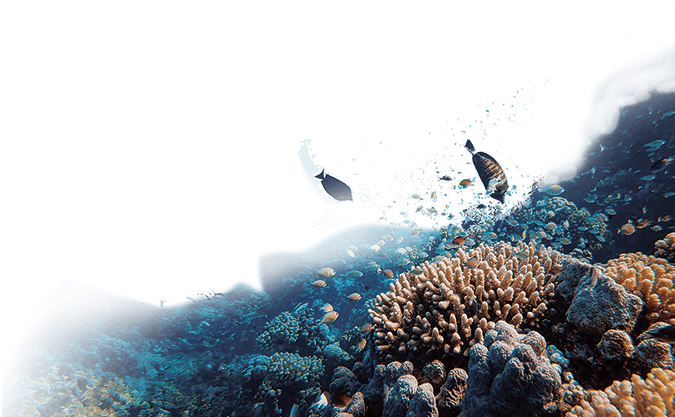

未來旅遊觀光勝地會是在海底水下遺址嗎?

原地保存是水下文化資產永續發展的重要觀念。水下遺址與周圍的珊瑚礁群、海洋生物形成獨特的海底景觀,可以開發為水下觀光景點。透過推動觀光產業,開放水下保護區的觀賞,能有助於讓更多人瞭解水下文化資產的重要性及價值。

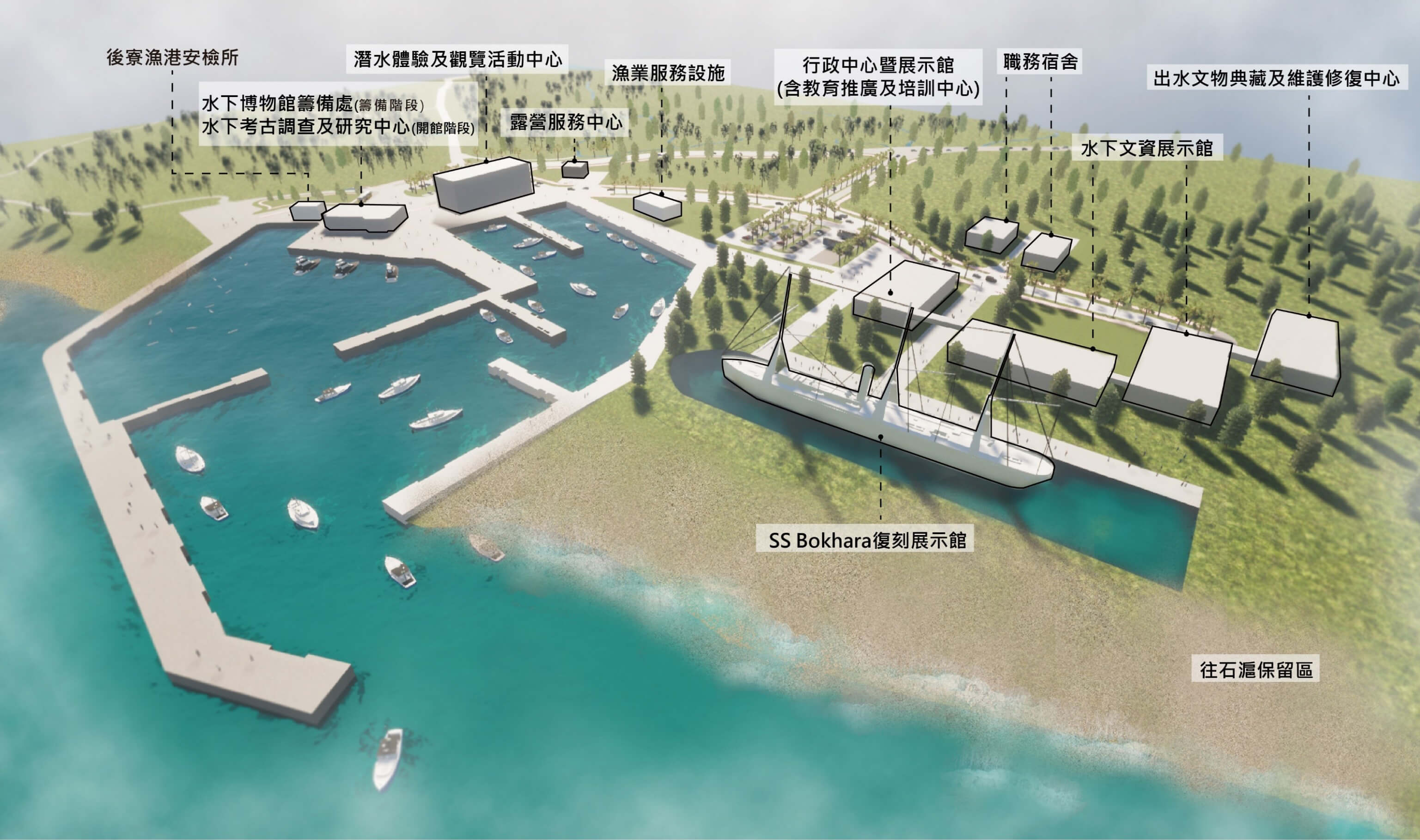

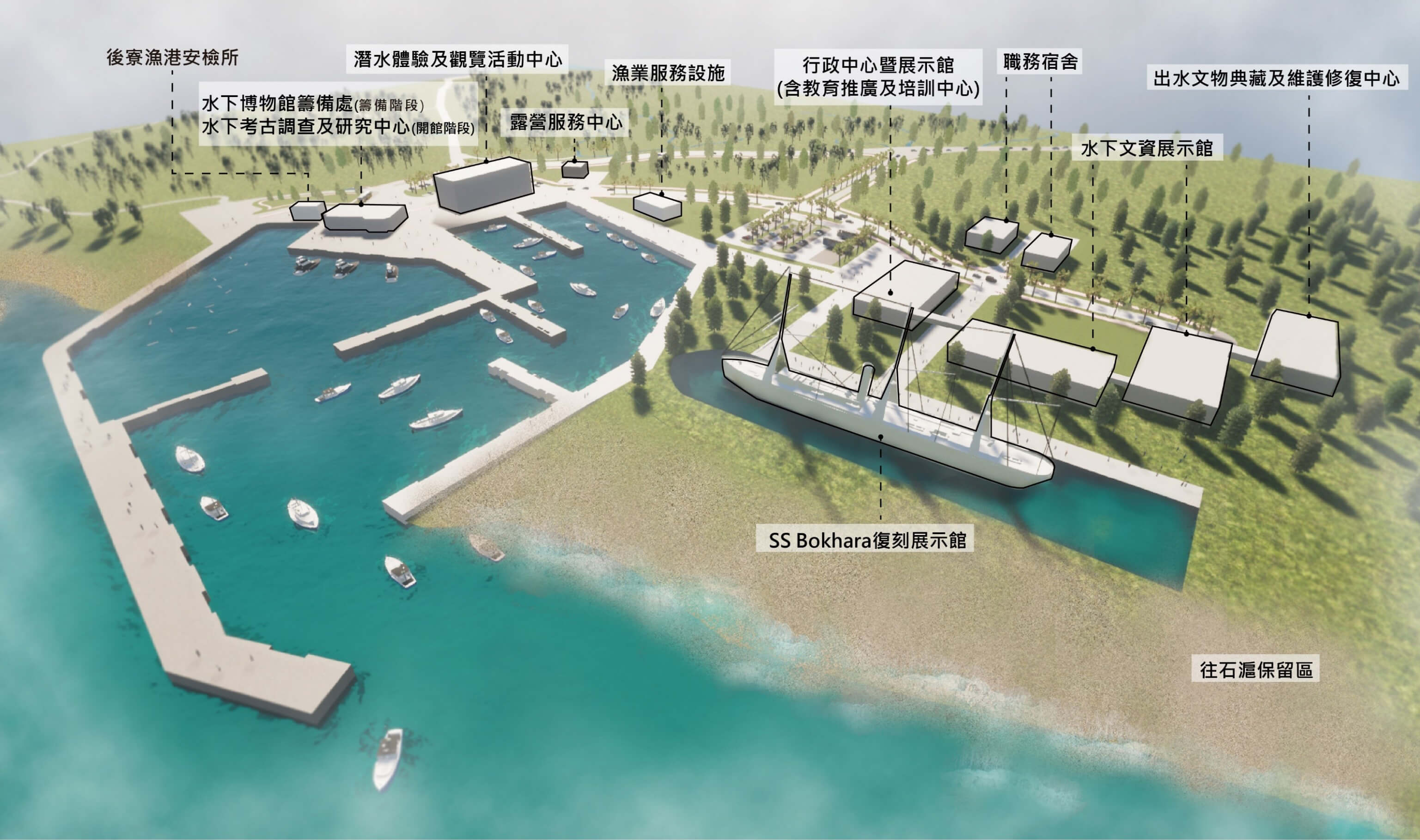

台灣沒有以水下考古為主的博物館,而澎湖是很合適的地點。這類博物館的設立,可以典藏及展示水下文化資產,臧振華教授希望政府能建立機制,儘量讓文物出水能向社會大眾展示,不僅吸引大量觀光人潮,也為當地的經濟帶來榮景。

澎湖預計建立水下考古博物館規劃

07水下考古與海洋保護主義

拖網捕魚對水下文化遺產的威脅?

海洋保護主義者關心的是保護和了解海洋中發現的生物資源,而海洋考古學家關心的是保護海洋文化資產。儘管動機不同,海洋保護和海洋考古學正在對抗相同的威脅,包括氣候變遷、捕魚活動和近海開發。

近年來,透過2010年「愛知生物多樣性目標」(2010 Aichi Biodiversity Targets)和聯合國所制定之17個永續發展目標(SDGs)達到2030年發展議程等國際承諾,保護海洋和文化資源得到了越來越多的認可,實現這些目標的承諾,無疑是一項挑戰。為此,目前國際上開始倡導「其他有效的區域保護措施」(Other Effective Area-based Conservation Measures, OECM)這也是海洋保護政策領域的最新創新,可以提高更多利益相關者的認可度,為原地生物保護做出貢獻,並提高生態代表性,加強與現有海洋保護區 (MPA) 之間的連結性。

08跨領域團隊作業人才是關鍵

「眼光一定要放遠,水下文物的維護保存是一場長期抗戰,如果抱著殺雞取卵的短線速成心態,只會造成文物被破壞、無法達成雙贏的局面。」

水下考古計畫的未來,臧振華老師關切的是專業人才的接續育成、以及水下文資的產業化。至今常常因為計畫銜接或訓用落差等政策面問題,讓團隊留不住專業的人才。臧振華老師並不氣餒,他認為長期耕耘,埋下的種子總有一天可以開花結果、激發更多有熱誠的新血注入。

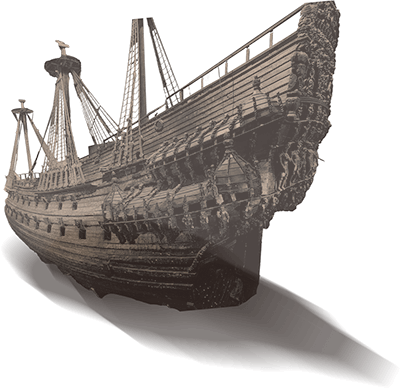

下一步則是讓整體產業更健全,像瑞典瓦薩沉船博物館、英國瑪莉玫瑰號博物館,用沉船打造的博物館,透過完善的長期規劃,不但成功達成保護水下文物的目標,更兼具教育意義、觀光價值和經濟效益。