01臺灣列冊水下文化資產的第一艘沉船——「將軍1號」

1987年,澎湖漁民黃加進在望安鄉將軍村的外海捕撈龍蝦時,發現因韋恩颱風波濤沖出的陶瓷片和古沉船,而後黃加進帶著打撈的瓷片去拜訪當時澎湖縣立委陳癸淼,引起廣泛的關注。1995年,國立歷史博物館主持的「澎湖海域古沉船發掘研究計畫」正式啟動,也是臺灣首次由政府機關主導的水下考古計畫。

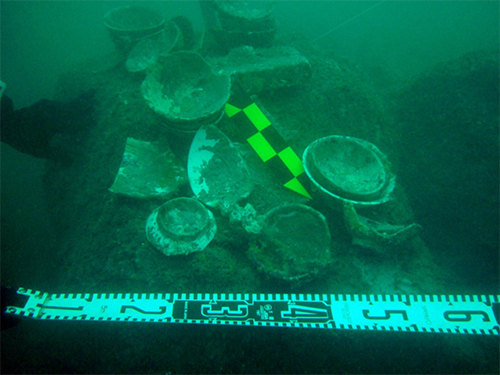

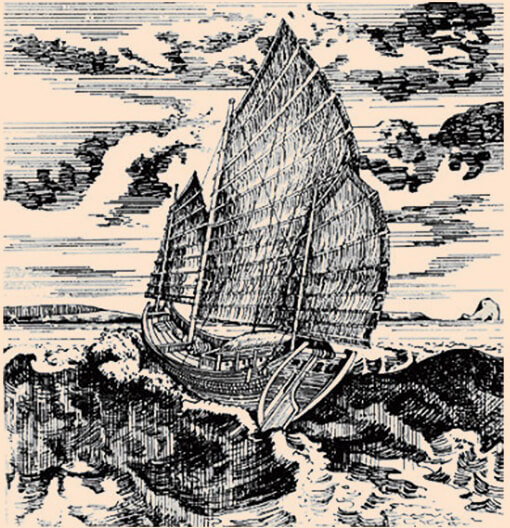

史博館專案小組、中華民國海下技術協會、工業技術研究院等共組工作團隊,歷時四年進行水下考古調查。根據一枚清代「乾隆通寶」的發現,考古學家們推論「將軍1號」的年代為清代。船長約23-25公尺,寬約8-9公尺,為清代中期福州杉木所建的平底船,形似清初往返日本的貿易船。除錢幣外,還發現陶缽、青花碗、磚瓦片、橄欖核等重要出水遺物,不過由於木質船身保存不易,經考量後,仍將「將軍1號」以「現地保存」為原則,保留在原址

「將軍1號」古沉船模擬圖。圖片出處:國立歷史博物館,《澎湖海域古沉船發掘將軍1號實勘報告書》,1997年,頁132。

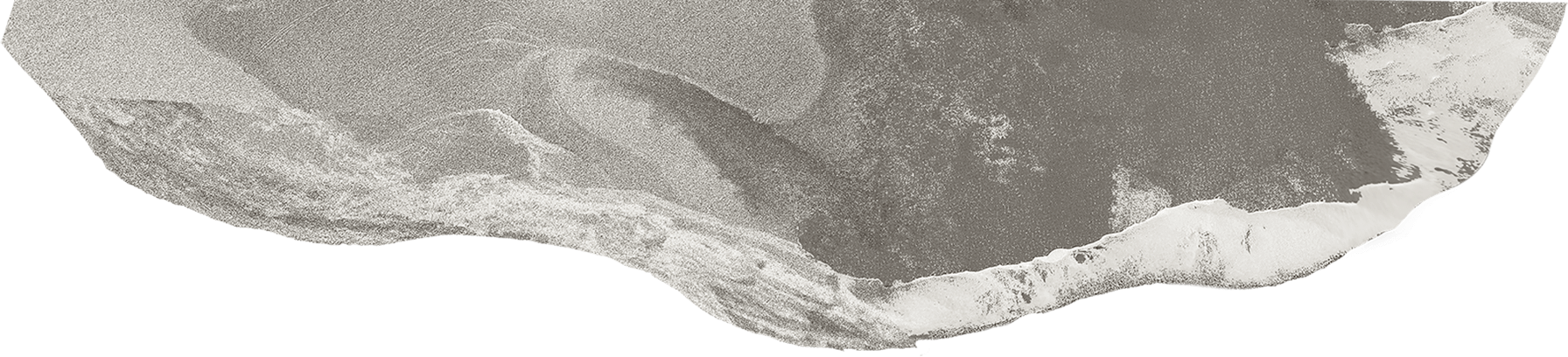

陶缽。口徑30公分,高20公分,足徑19.5公分,重4190公克。沉船中發現大中小套疊,故可分大中小三種尺寸,出土時有二件或是三件套裝,大小尺寸稍有不同,可能手製過程十分精確,胎厚薄亦稍有差異,顯示製作時極為快速,且大量製作。器行均為平直口,有唇,圓弧腹向下內收,平底,胎呈紅褐色,部分可見胎中夾砂,燒製溫度不高,氧化焰燒製而成,器內外均光素無紋飾,亦不施釉,是類似瓦器的實用器式。此項陶缽是古物堆居大宗的物品。

「將軍1號」調查