01海底沉船與海濱遺址的考古紀錄

臺灣地處交通要道,船舶往來頻繁,不僅在陸地上有著豐富的海洋文化和複雜的殖民歷史,海底更蘊藏豐富的水下文化資產,等待著考古團隊的發掘。

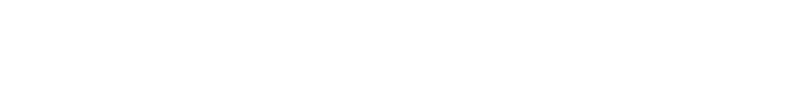

從臺灣東岸的八仙洞遺址,到西部的七美島遺址群,再從臺灣北端的基隆和平島遺址,到南端的鵝鑾鼻遺址,這些陸地考古遺跡都呈現出臺灣先民開拓與航海的艱辛歷程。

臺灣東部有廣闊的太平洋,西部有具黑水溝之稱的臺灣海峽,因颱風與戰爭沉沒的船隻眾多,沉船在海水的隔絕與低溫的環境下,形成了「時空膠囊」,在深海中等待被開啟的一天。

在以濱線為界,劃分為水下及陸地的考古之路上,考古學家們得以描繪出不同歷史情境下人類移動與發展的軌跡,沿著軌跡,我們正通向一個寶庫,從海洋追溯我們的起源。