01文明曙光─臺灣最早的洞穴獵人:八仙洞的考古發現

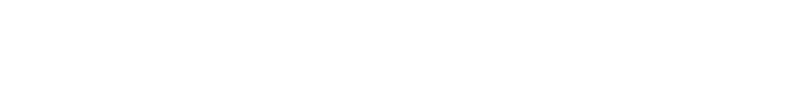

八仙洞遺址位於臺東縣長濱鄉三間村水母丁溪南岸的集塊岩(agglomerate)隆起海崖上,在海崖岩壁上有許多被海浪侵蝕出的洞穴。這些海蝕洞穴脫離水面時,便可成為人類或動物棲息的天然居所。

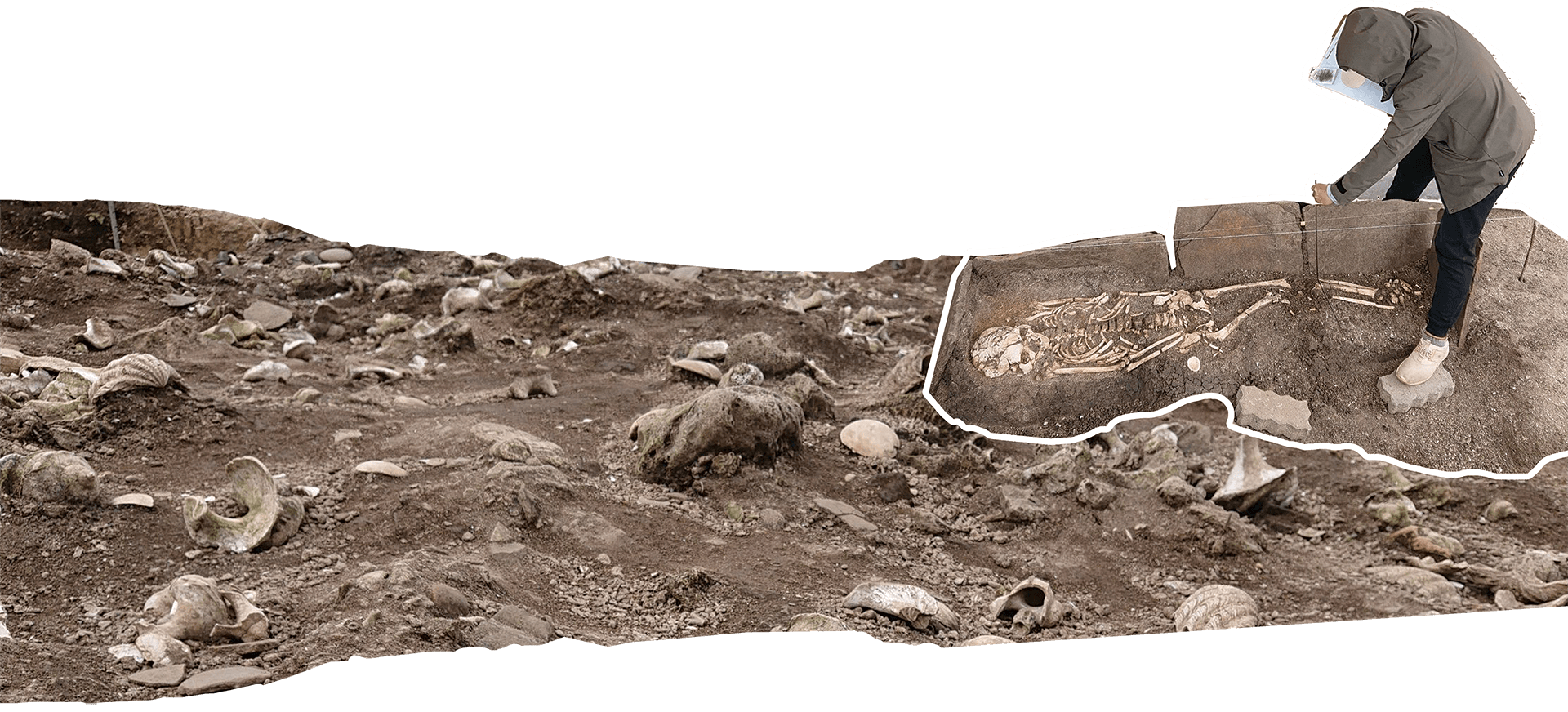

1968年臺灣大學林朝棨教授首先發現了洞穴中存在新石器時代的文化層及其下面年代更為古老的紅色土層。同年臺大考古隊在宋文薰教授的領導下展開五次的考古試掘,從潮音、海雷、乾元及崑崙四個洞的底層發現了非常豐富的「先陶文化」,被命名為「長濱文化」(Changpinian)。

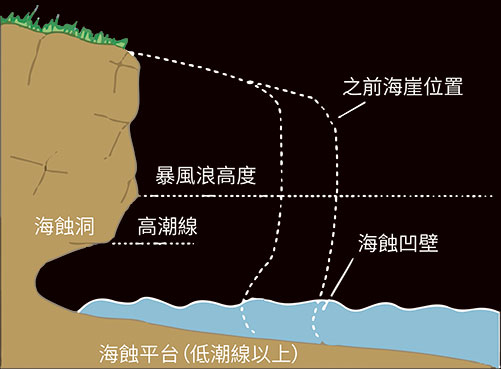

直到2008年,臺東縣政府委託臧振華教授執行「臺東縣長濱鄉八仙洞遺址調查研究計畫」,才又開啟八仙洞遺址之調查研究。此計畫從2008年到2015年,發掘出三萬件的文化遺物,證明臺灣從三萬年前開始,已有人類前來居住。此外,從八仙洞遺址也發現了年代在5000至6000年前的先陶文化,及4000至1500年前的新石器時代文化,及其後至300年以前之鐵器時代文化。

八仙洞發掘工作

八仙洞遺址考古追蹤報導。圖片出處:李慶榮(1969年月16日),考古新發現!臺東掘出舊石器時代竹器 歷經滄桑至少萬年〉,《中國時報》,第二版。

八仙洞遺址近貌。1988年公告為國家一級古蹟,2006年重新指定為國定遺址,2017年重新公告其類別為 「考古遺址」。圖片出處:臺東縣政府文化處提供,國家文化資產網