01率先把考古工作搬到海底!臺灣「水下考古學」的先峰

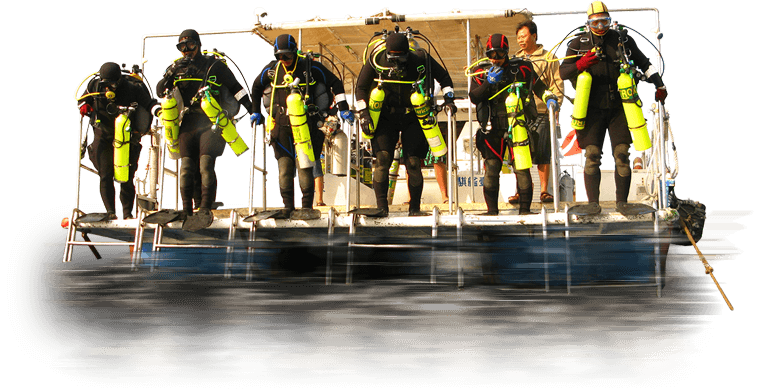

我國擁有廣闊的海域,蘊藏著豐富且多樣的水下文化遺存,包括一萬多年以前舊石器時代人類的活動遺存、海水面變化所淹沒的海岸聚落遺址,以及自新石器時代至近代人類航海活動的大量沉船及各種物質遺留等。這些遺產不但蘊藏著科學研究的材料和證據,更是珍貴的文化資產,亟需水下考古學的調查、研究,以及維護與保存。

2006年底,文建會為執行國家海洋政策,呼應國際保護水下文化資產潮流,由文化資產保存研究中心籌備處擬定「水下考古與文化資產保存發展計畫」,並委託中央研究院歷史語言研究所臧振華教授組織水下考古隊,執行「澎湖馬公港古沉船調查、發掘及水下文化資產研究、保存科學人才培育計畫」,為我國系統性開展水下考古學研究的開端。