校景變遷

-

草創

-

1955

在台建校

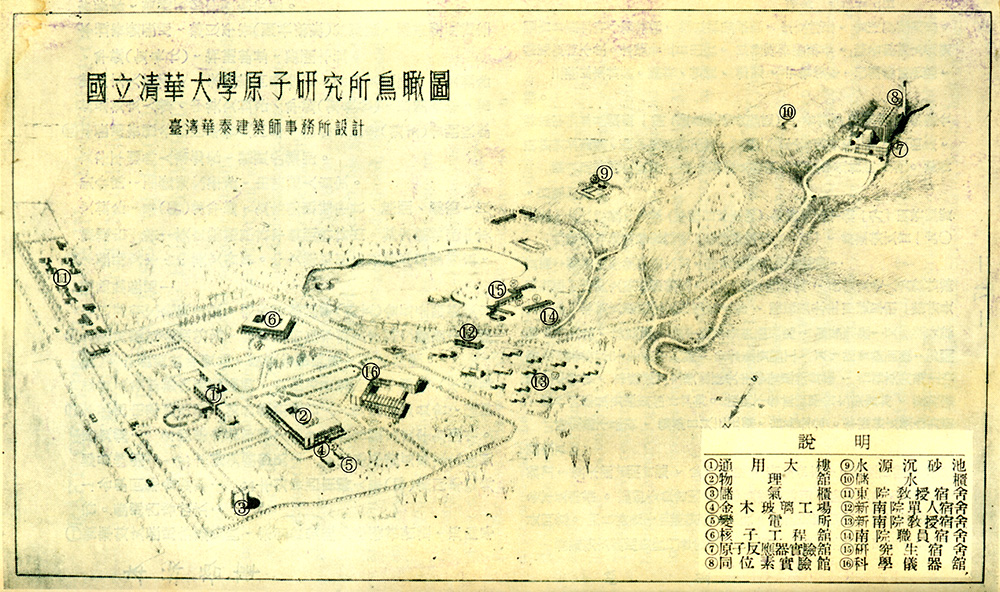

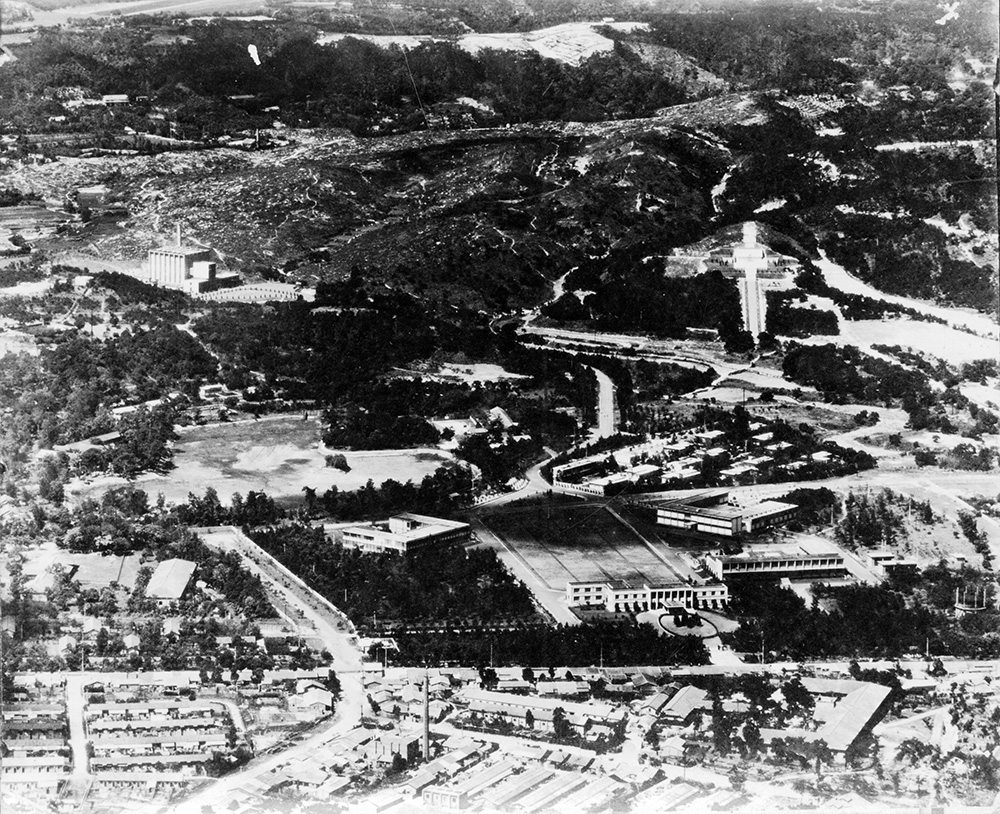

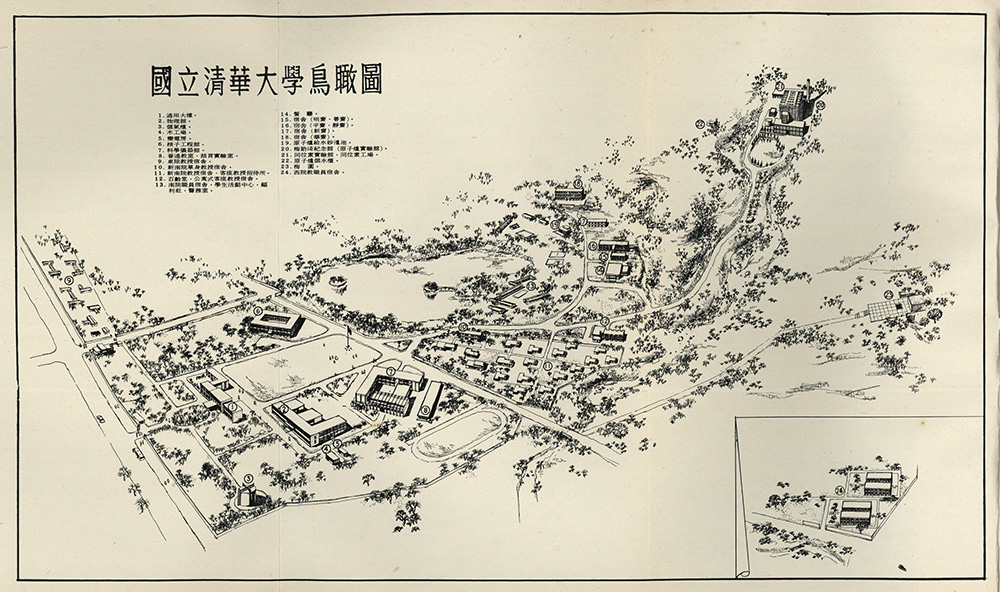

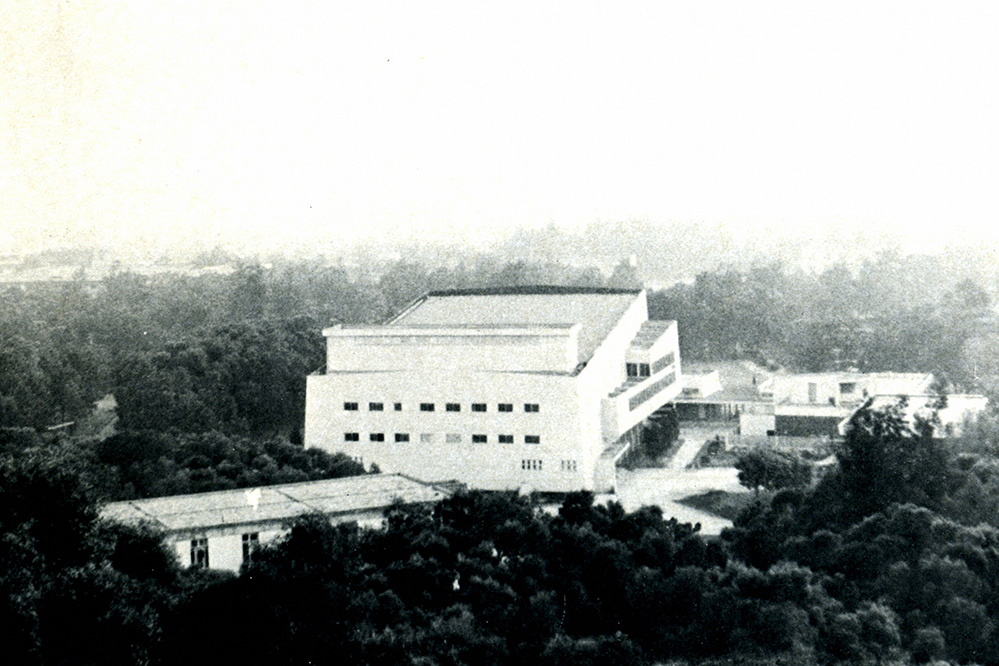

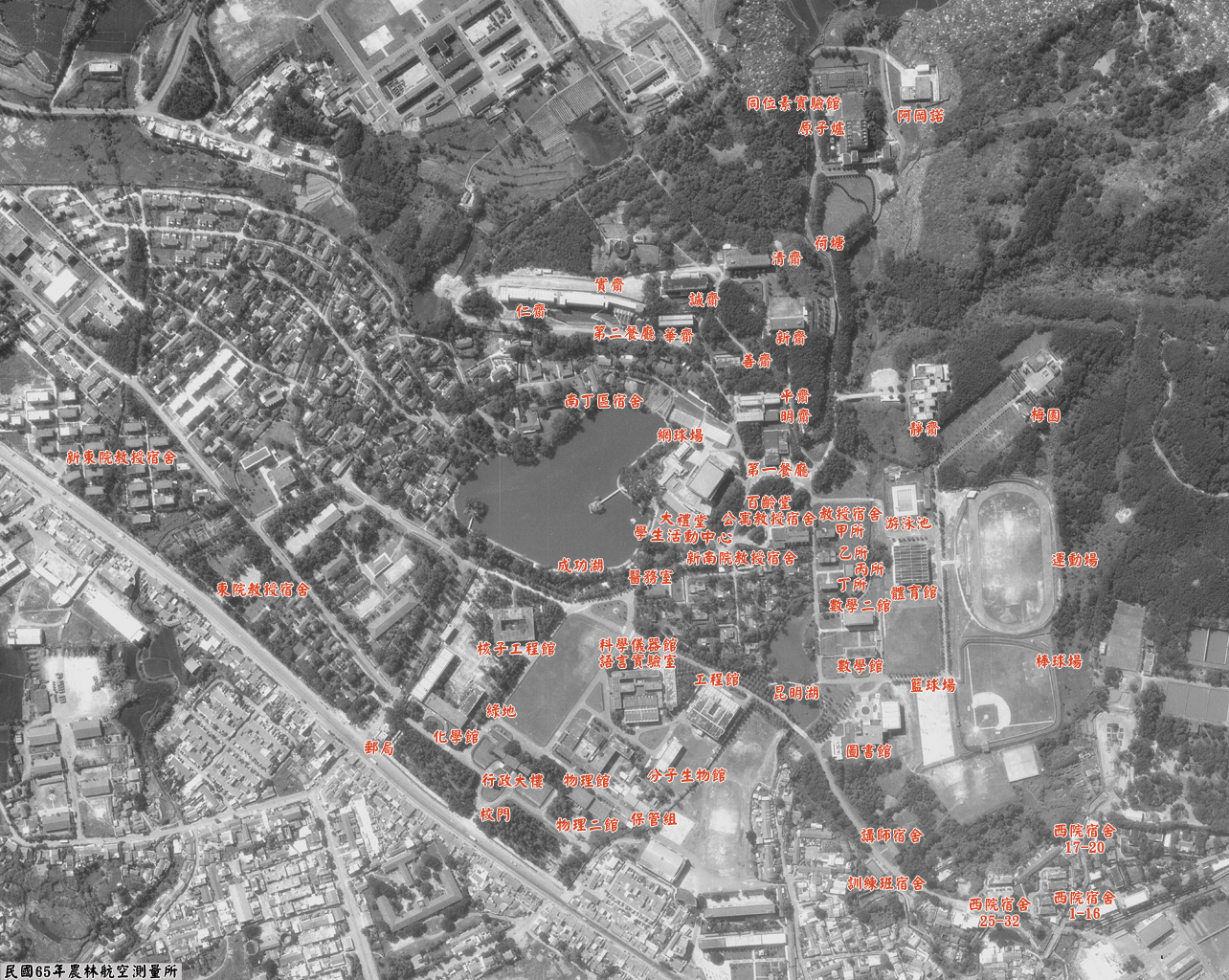

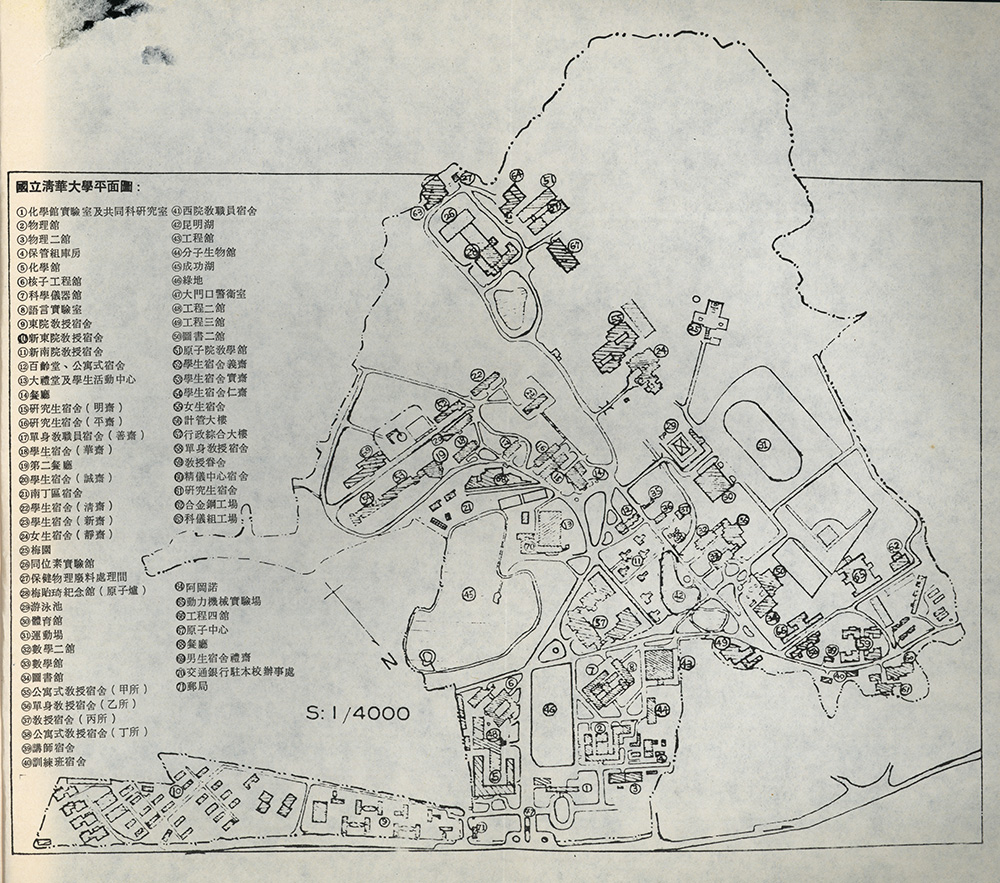

「中美合作研究原子能和平用途協定」簽定,國立清華大學先行在台灣建校,做為發展原子科學研究的基礎,因此清華早期的建設以圍繞著原子爐為中心發展。

-

1962

-

凝聚:水清木華

-

1965

-

1970

-

1974

-

成長:多元繽紛

-

1982

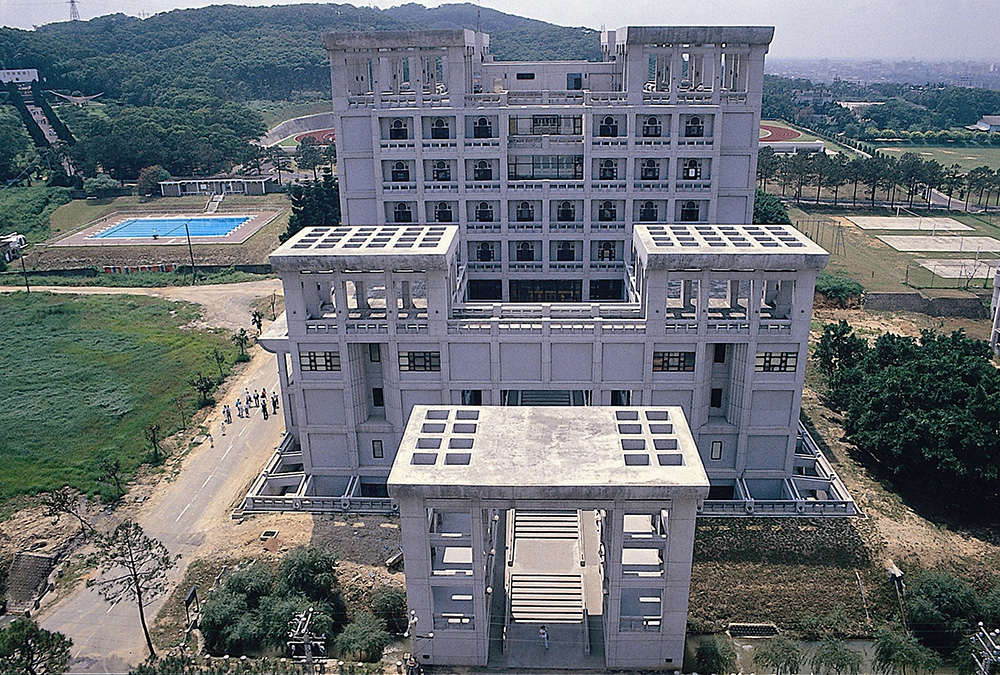

高樓建築 突破低矮天際線

由於師生人數的快速增加,且考量未來與科學園區產業的結合,故毛高文校長上任後,爭取鄰近園區、交大的新校地南校區(舊稱仙宮校區)。此時期維持「保留綠地」方針,並打破樓高不超過三層慣例,逐步往上發展,興建七、八層以上的高樓。而無論建築造型或色系上,都與以往齊整、樸實的「松林白舍」景觀大異其趣,使校園風貌更顯多元繽紛。

1982年綜二館落成,樓高8層,是清華校內率先明顯突破低矮樓層天際線的建物 -

1991

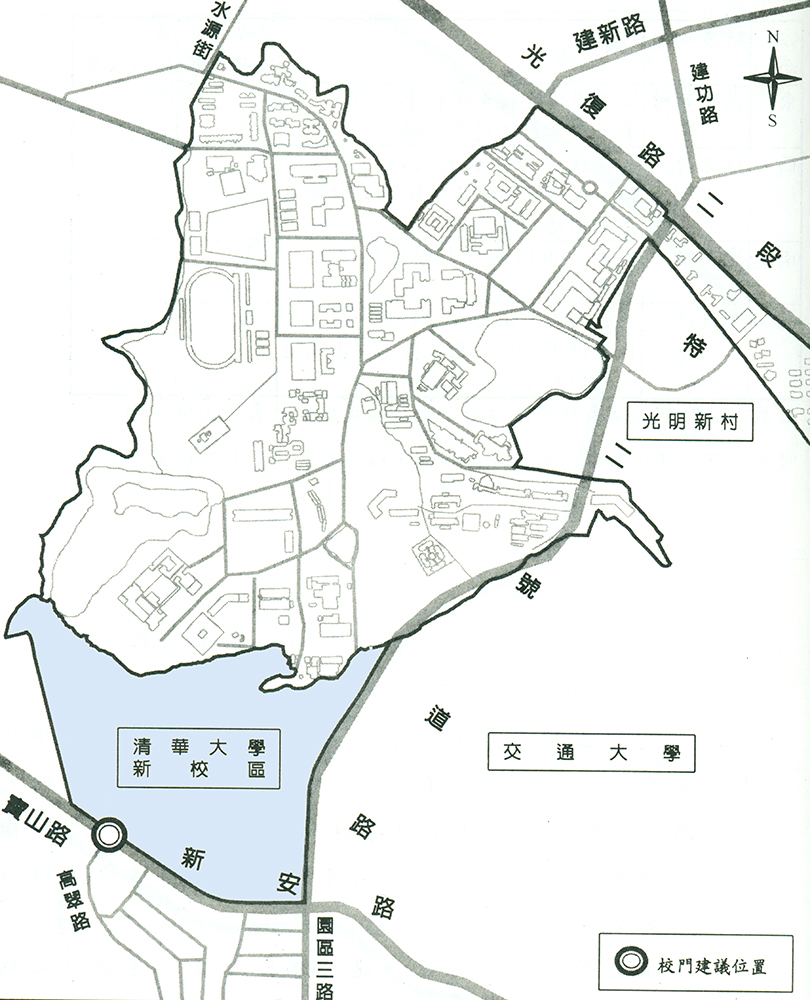

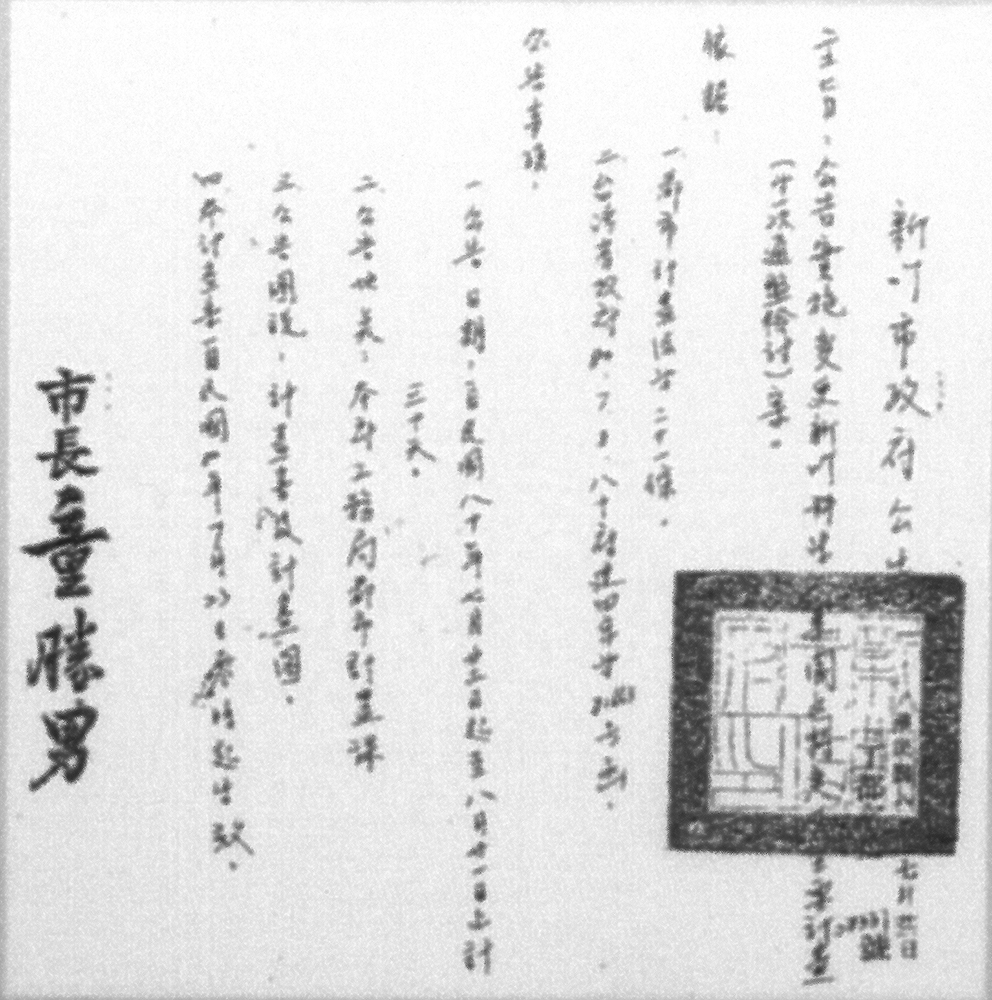

擴大人才培育 徵用南校區

新校地南校區佔地約16.7公頃,古稱「雞卵面」或「雞蛋面」,為清朝官方劃定的義塚區,故南校區的開闢歷經私有地徵收、無主墓遷葬、生態及考古調查等繁複的過程,耗時15年方始完成。

-

永續:和諧共生

-

2000

永續校園發展 成立專責單位

2000年後,校園開發重心轉往南校區,如何在開發利用之際,同時兼顧生態維護、人文歷史,成為這時期的主要課題。 2005年校園規劃室成立,校園建設規劃上逐步以減法取代加法,減少人工堆砌成份,保有地形地貌和歷史痕跡,以「永續校園」為未來的校園規劃整體發展定調,強調與歷史人文、生態環境等多元面向的和諧共生。

-

2008

慈塘蝴蝶園 創造生態教育場域

2008年4月揭牌的「慈塘」生態園區,由生科院院長張子文捐資興建,以紀念母恩。池中孕育蜻蜓、蛙類等多樣生態,周遭則為中文系方聖平教授自費,委請專業人士規劃的蝴蝶園,成為一個極富生態教育意義的場域。

慈塘 -

2013

-

2014

-

蛻變:人與自然的空間美學

-

2022-