背景:宏亮現代美術館 模擬圖

君山音樂廳

創造聆聽的藝術

紀念沈君山校長

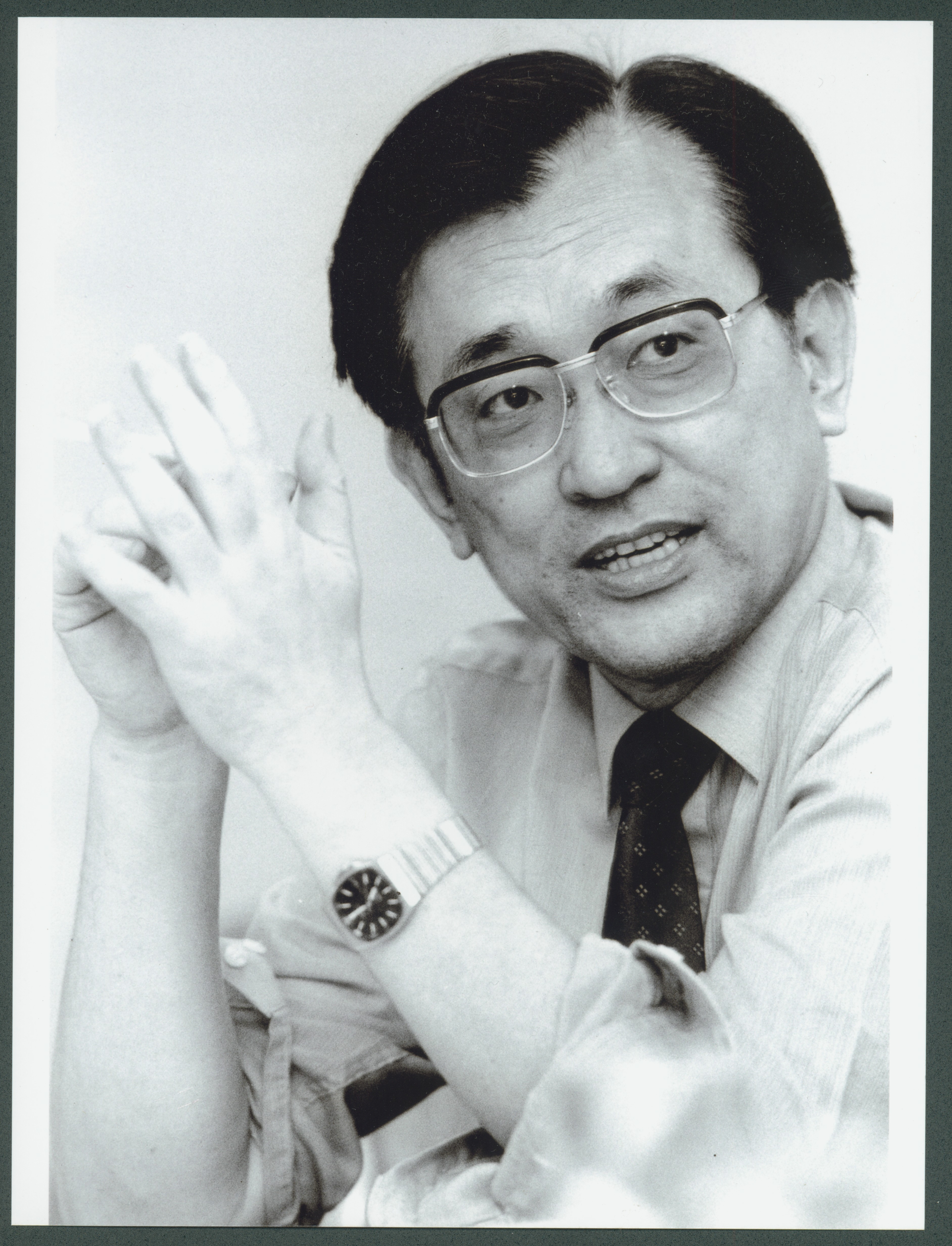

沈君山前校長於2018年辭世,校友們提出以其名義打造一座新竹人可以聆聽高品質音樂的殿堂,決定將已有半世紀歷史的大禮堂整建為國際級專業音樂廳,並將大禮堂以沈前校長君山之名,命名為「君山音樂廳」。

如同音樂超乎語言的感動人心,沈君山校長對清華乃至於台灣社會的影響,彷彿化於無形卻又長久存在,如同樂音繞樑三日,迴旋不絕,因此以嚴謹與浪漫並存的音樂廳來紀念沈校長,無疑是一個絕佳的方式。

葡萄園式座席設計 完美呈現音樂豐潤

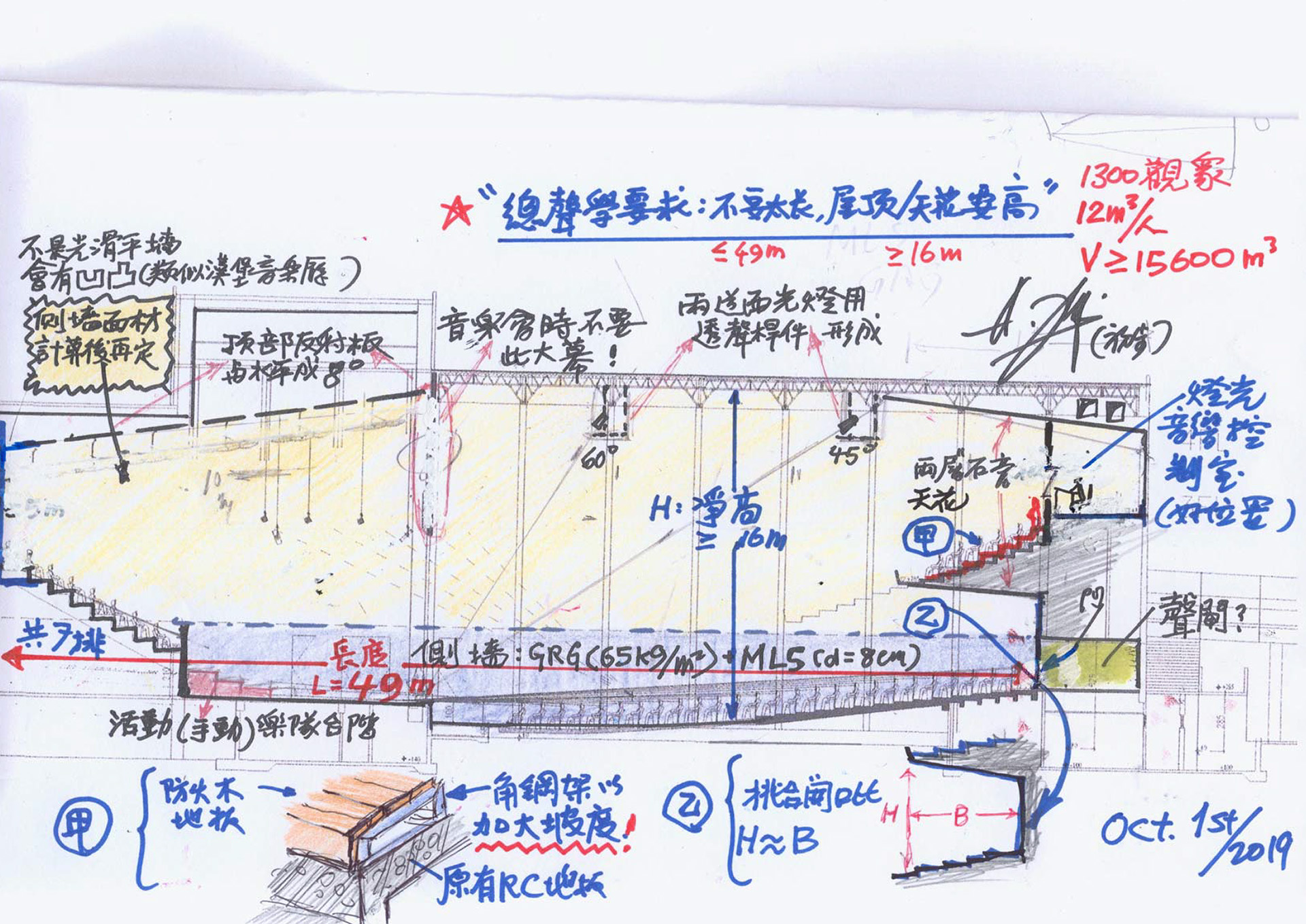

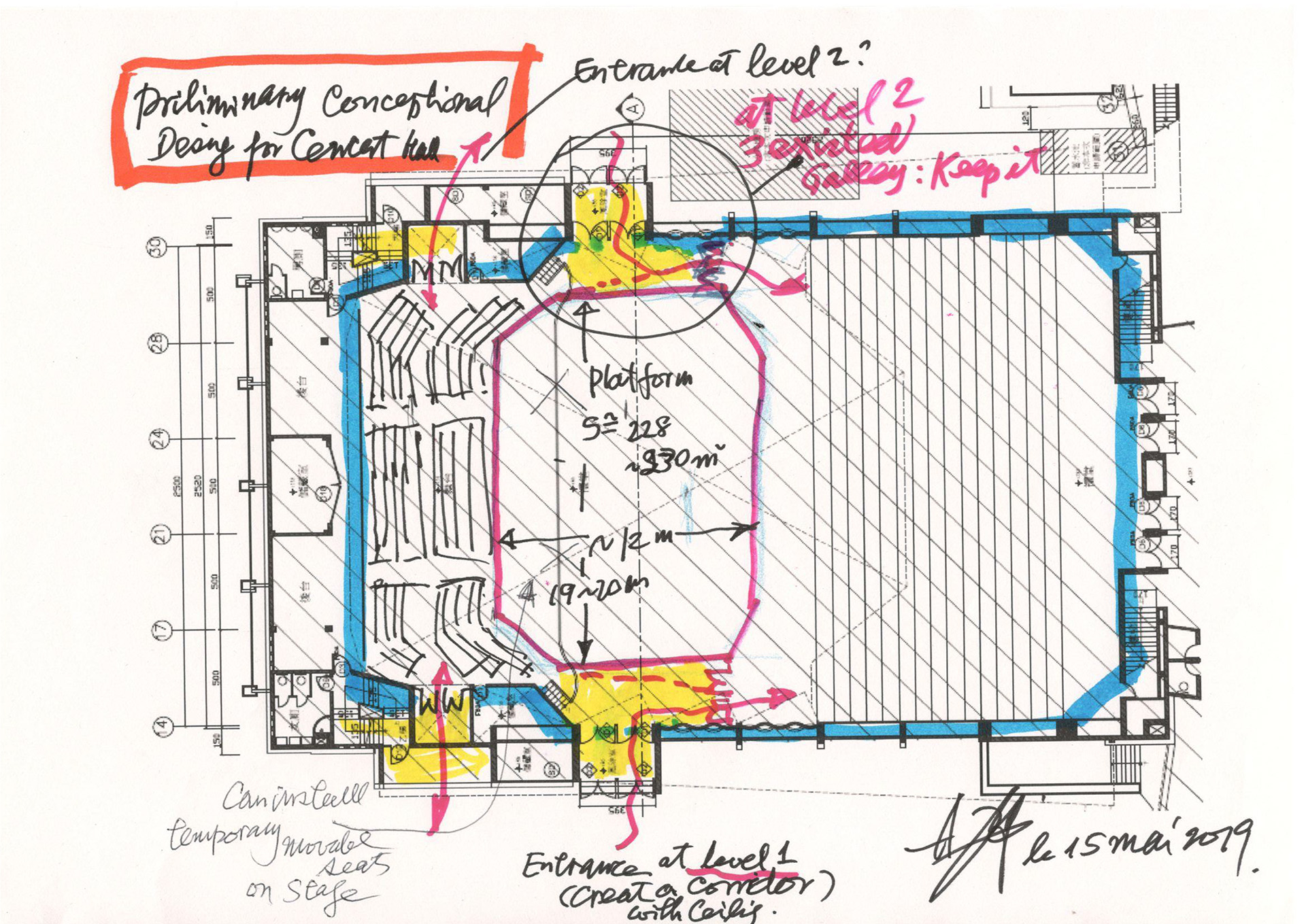

專業級的音樂廳不只要有好的音響,空間的設計上也要能呈現適當的反射與殘響,為打造具國際水準之跨界表演空間,君山音樂廳邀請到曾於衛武營國家藝術文化中心的專業人才,包括建築聲學家徐亞英、建築師羅興華及燈光音響團隊等。建築聲學家徐亞英也是衛武營及盧森堡愛樂音樂廳的聲學設計師,長年與貝聿銘等多位建築大師合作,在君山音樂廳規畫初期就確立了許多核心理念。

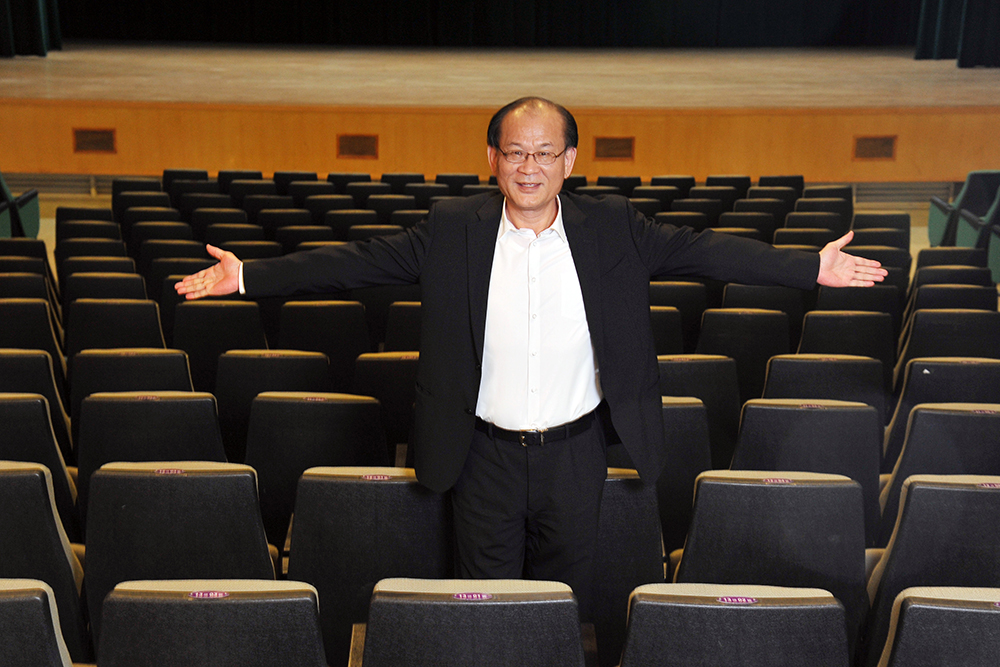

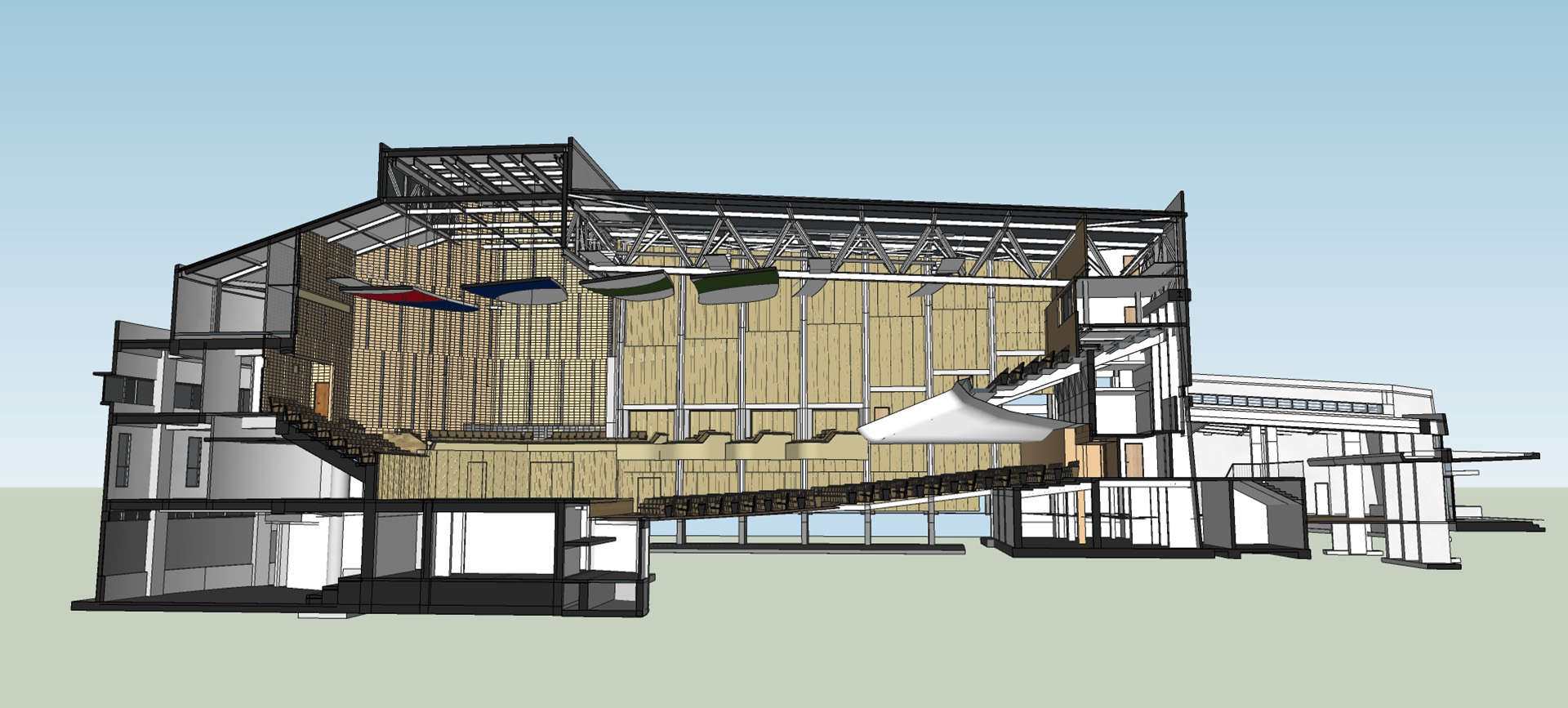

在用自然音源(樂器和人的演唱)演出優美的古典音樂時,廳堂的體積、形狀和表面材料三方面就要滿足物理上的要求。為提升觀眾視聽的親切感與融入感,大禮堂將由原來全體觀眾面對舞台的傳統鏡框式設計,改建為觀眾席環繞樂團放射性排列的葡萄園式座席設計,部分座位設置於舞台後方,提供觀眾更身歷其境的聆賞感受;此外,將屋頂升高,讓大廳容積增加將近一倍,增加聆賞的「空間感」,殘響時間達到一流音樂廳的2秒水準,完美平衡樂聲的清晰度與豐潤度。

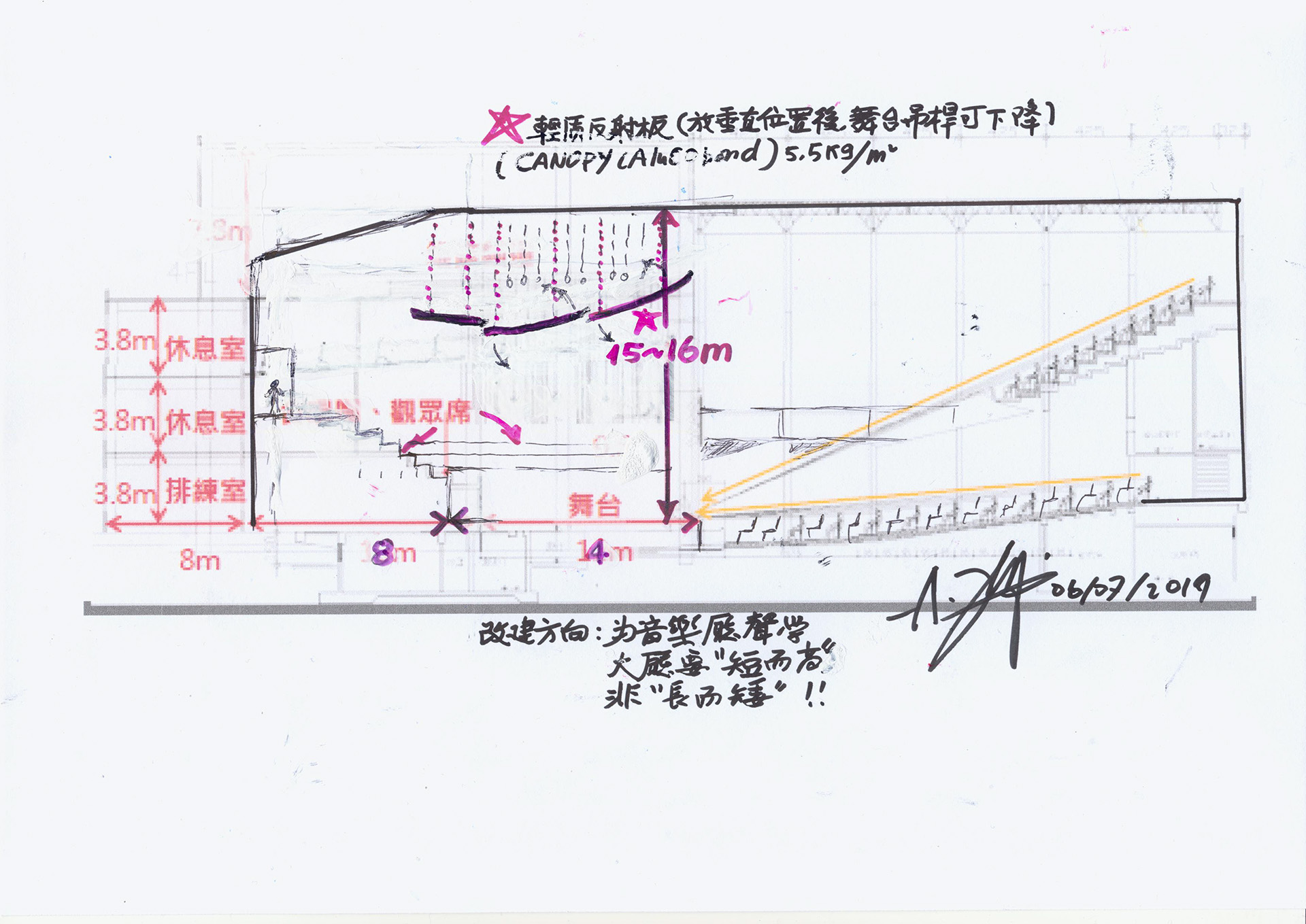

關注演奏者「相互聽聞」的精心設計

除了從聆賞者角度思考,也關注演奏家的需求,設計舞台周邊反射面和懸吊反射板,強化演奏者「相互聽聞」的默契與融合;在細節的內裝材料使用上,也力求兼顧低頻生能量烘托燦爛華麗的高音。每一項別出心裁的設計,都讓新生的音樂廳符合世界級音樂廳演出的基本規模,並在校友期待下,以保留原來大禮堂外觀簡約而獨特的意象,留下清華人共有的永久記憶。

集結各界力量,展望聆賞美學的無限未來

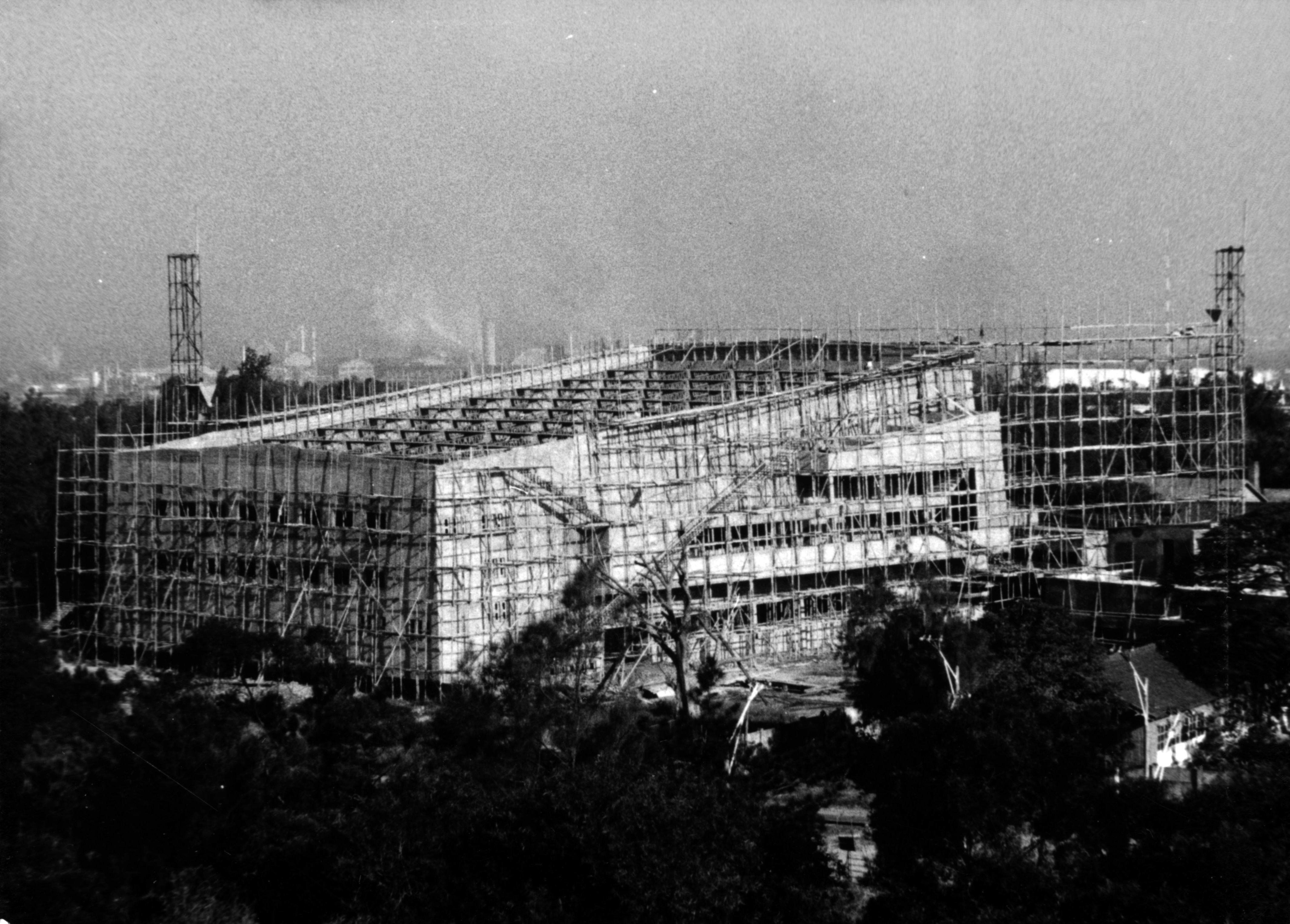

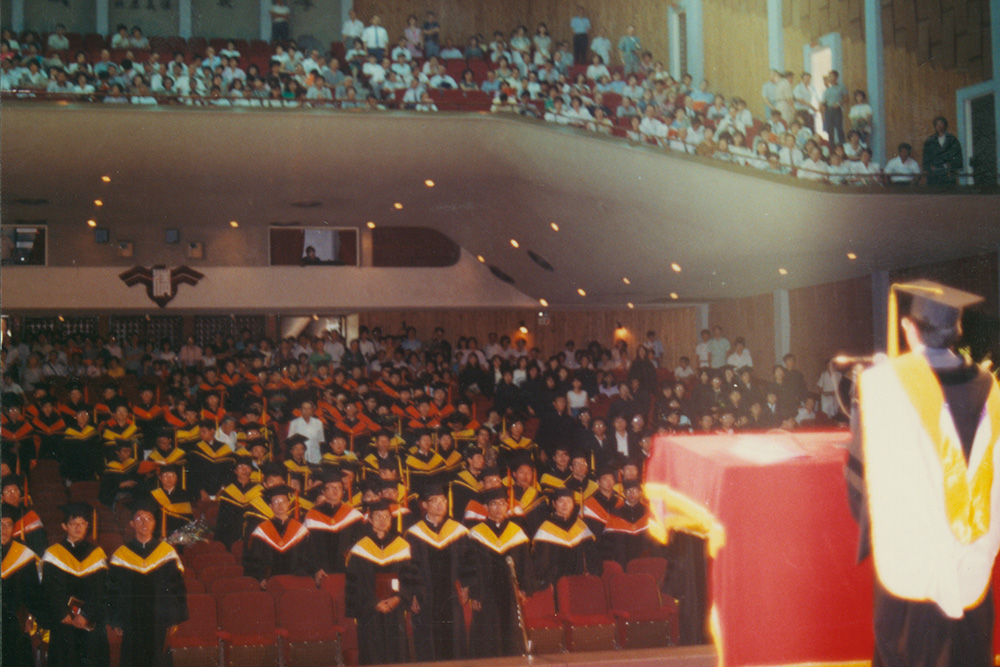

大禮堂積累著清華人過去40多年來共同的點點滴滴,改建規劃以保留建築外觀,將這份記憶情感永久地延續下去,留下清華校園中很重要的歷史價值,不僅深耕且延續清華人對於校園的情感與記憶,更加值舊有大禮堂建築體本有的文化特質,為了能滿足未來校內表演藝術專業領域的學習需要,及人才培養更全面且敏銳的人文特質,所成就出清華大禮堂改造成一個音樂廳和禮堂兼容的設計理念。

這份難能可貴的文化精神,也喚起一些共鳴,集結前校長劉炯朗慨捐第一筆經費、響應支持的聯華電子公司、清華校友總會蔡進步理事長捐助貴賓廳「長嬋廳」以及其他不願具名的清華校友們的力量,未來的君山音樂廳將展現藝文、美學與表演的無限美好憧憬,成為未來臺灣最優質的校園音樂廳,無論在建築、聲學、燈光設計上都會為觀眾帶來煥然一新的感受。

珍藏清華人永久記憶

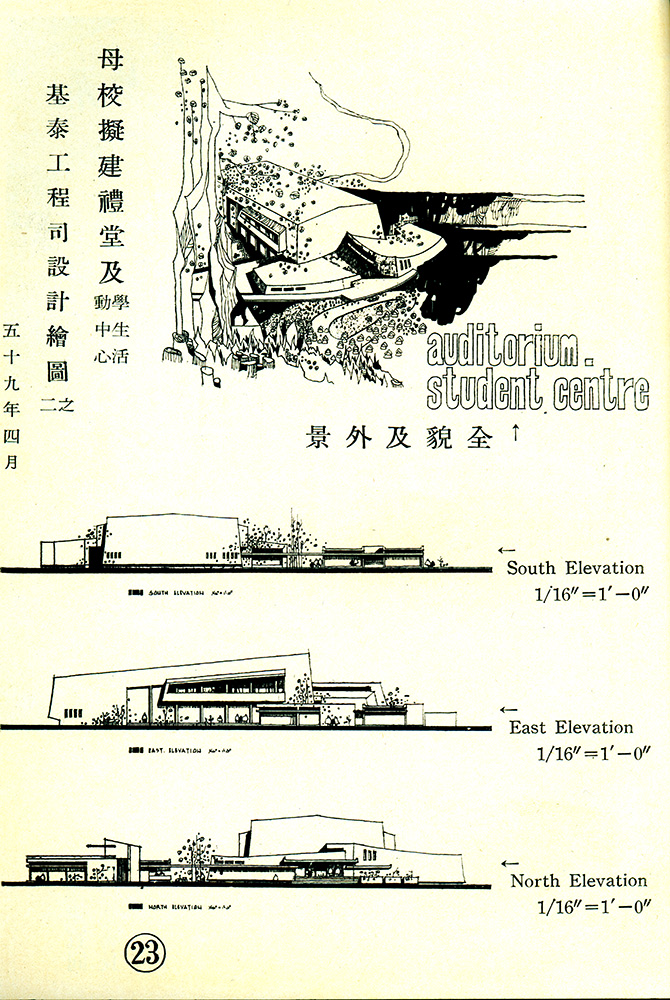

君山音樂廳為本校現有大禮堂,大禮堂建於1970年代,1973年啟用,迄今已47年之久,以往常年於此辦理各種活動,陪伴許多校友共同成長、學習、觀賞表演,形塑了清華人的共同記憶。為了能接續這份情感傳達給未來清華人,將大禮堂改建成符合世界級演出規格的音樂廳,使場地升級成兼具專業品質及多元使用性,提供未來清華人在此創造更多美好的記憶。