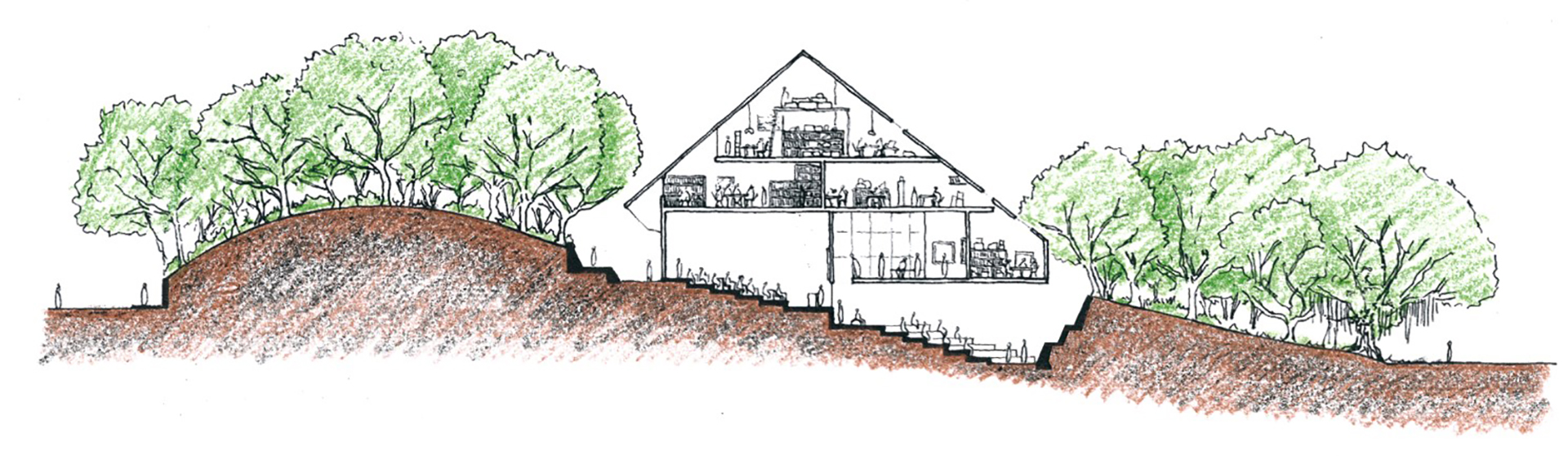

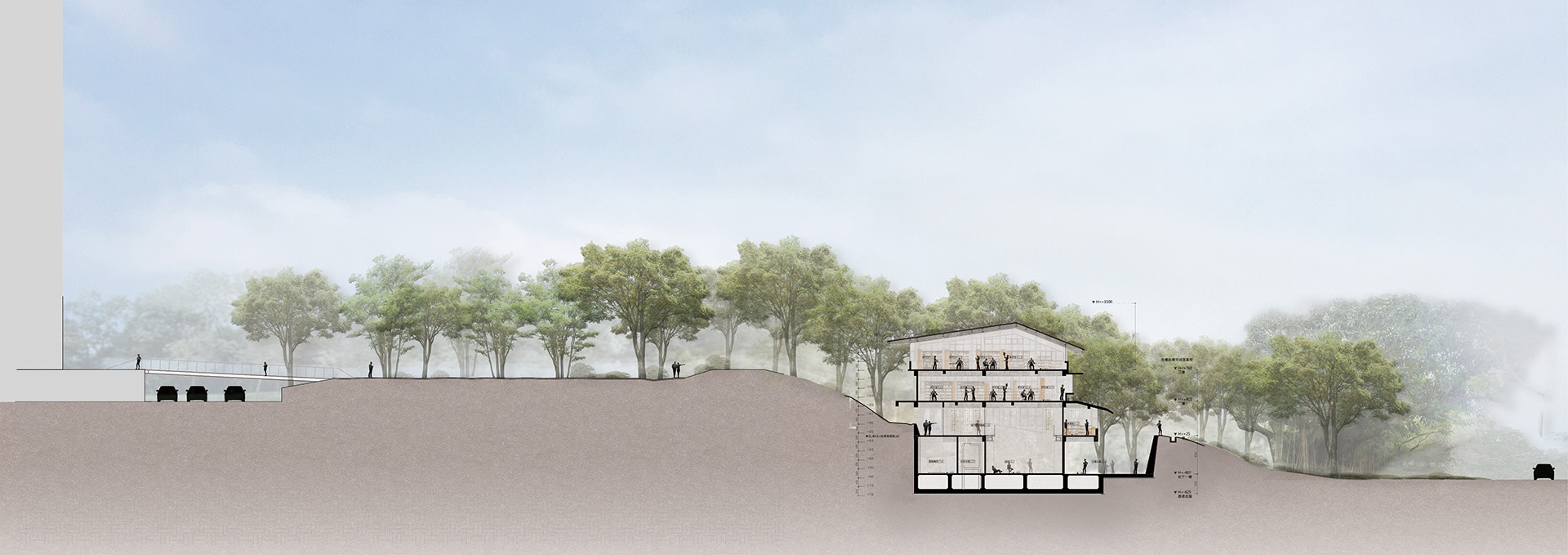

背景:王默人周安儀文學館 模擬圖

王默人周安儀文學館

嵌入土地的人文幽徑

「在那個很壓抑的年代,我們這是靠著去讀當時的《人間》、《聯合文學》,從文學裡面得到非常多的力量…現在我有機會替文學文物,就是紙本,給他一個家,讓更多年輕人去看到。」

情繫土地與人民的創作重現

我自寫小說開始,我就不知不覺,也是自然而然地成為我寫作最基本的信念,也可以說是我寫作的源頭,那就是我寫作的內涵與我生活的土地和廣大的人民同胞血脈融合在一起了,無法分開。可能是我寫作的要素,與很多寫小說的人大不相同…」

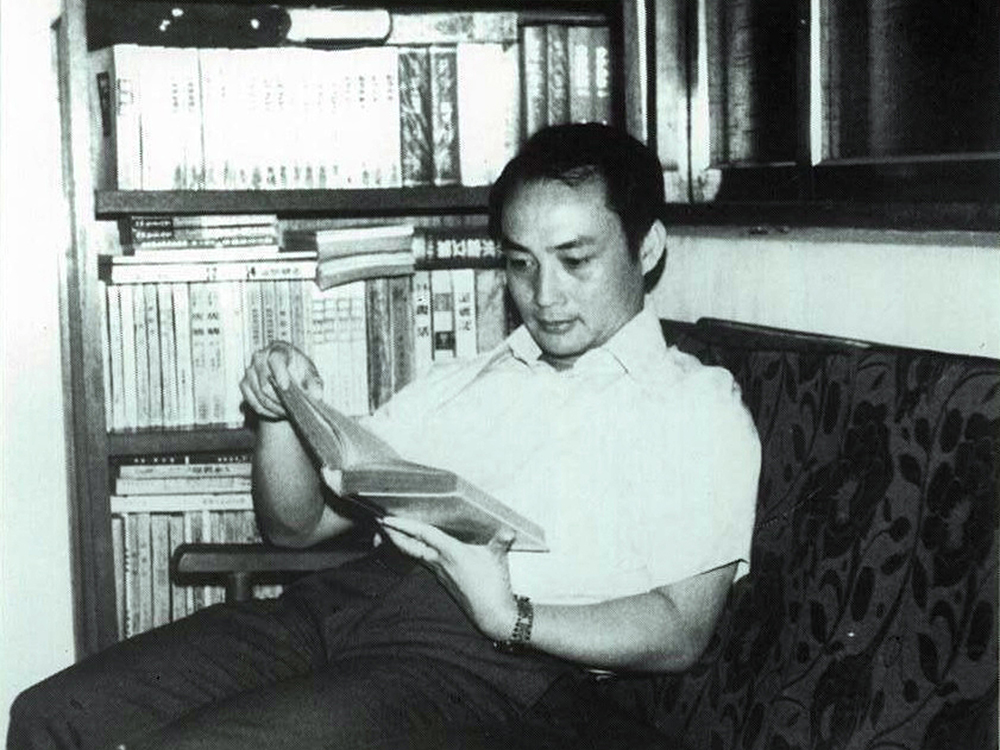

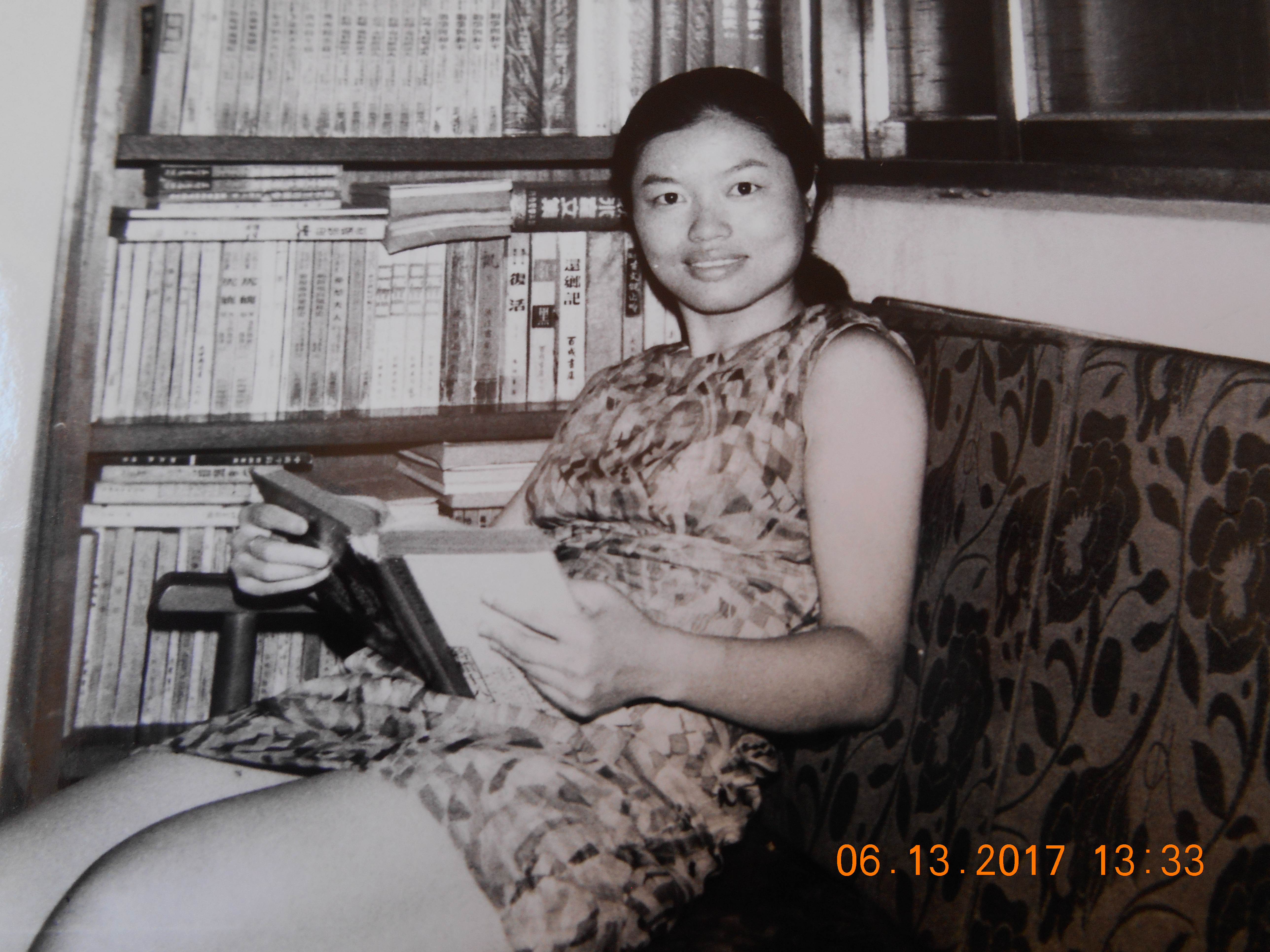

2009年,透過清大台文所前所長陳建忠教授牽線,封筆近三十年的旅美小說家王默人、周安儀伉儷與文壇重新連繫並再度提筆創作,他們一生關懷台灣社會底層人民,創作不輟,但在1985年時因寫作內容觸及威權時代禁忌,不得不赴美避難,過著隱士般的異鄉人生活。清華台文所陳建忠教授指導學生完成第一本以王默人小說為主題的碩士論文,才讓消失在台灣文壇多年的王默人重現。為感謝清華並回饋社會,王默人及周安儀夫婦於2014年捐助清華成立「王默人周安儀文學講座」鼓勵學子創作,舉辦各類文學活動進行交流。2015年由賀陳弘校長頒授「名譽文學博士」予王默人先生。

開放式展覽館 經典文學活起來

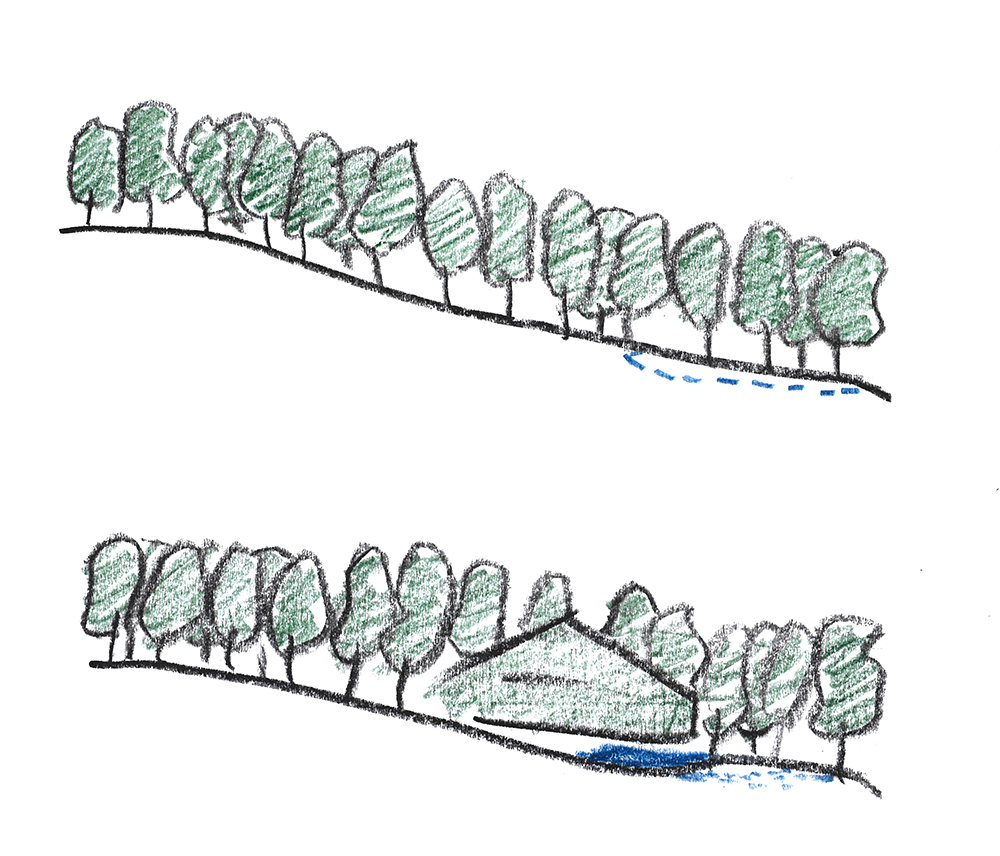

黃聲遠建築師特別從王默人著作《地層下》中底層礦坑的穿山隧道的意象找出設計靈感,融合南校區起伏的地貌,打造文學館為連接山林湖畔的通道。

以關心真實與文學的連結為核心精神,文學館建築設計上也重視真實環境,在不破壞原先小丘山坡的天際線的思考下,文學館與樹齊高,低調融入環境;取代封閉式的展覽館,透過四通八達的公共動線增設,延伸展覽館空間至周遭草坪和林間,讓原先人跡罕見的校園角落注入新的活力與人氣,打造自然文化與歷史文化相互包容的開闊視野。

依山傍水的人文境地

落腳於相思湖畔的文學館,也串起梅園、人社院及蝴蝶園林間幽徑的交會點,就像藏在山林裡的通道,隨著地勢起伏,形成具動態感的建築,邀請清大人漫步其中,感受土地與創作、身體與思想的媒介。學生從人社院走來,可由三樓進入建物,下達一樓出口則直通相思湖。建築物變成樹林的一部分,也讓視線及動線通透,讓人們有一場自然與人文的身心體驗。