背景:捷英文物館 模擬圖

捷英文物館

會呼吸的生態建築

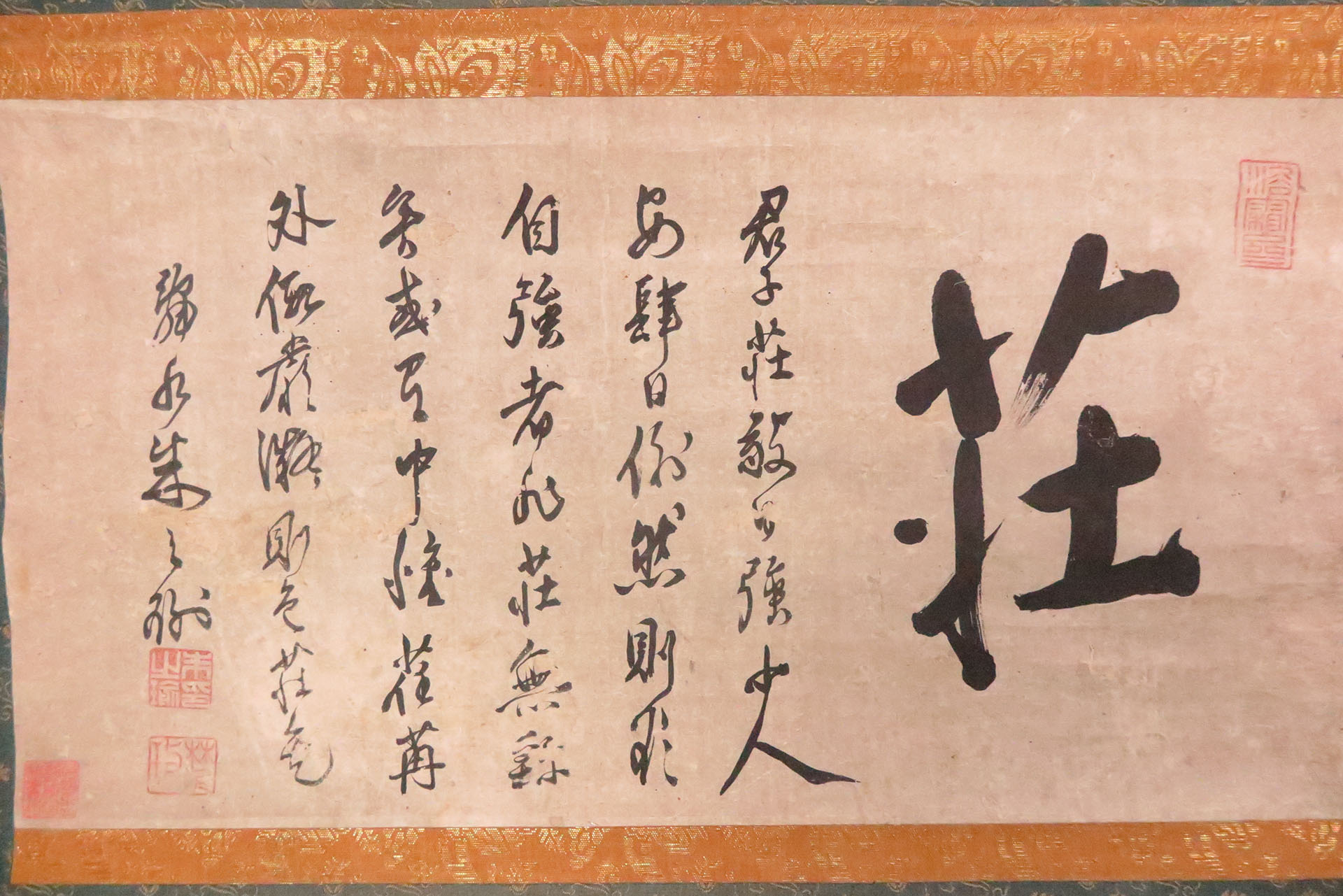

「文物最可以教我們的,就是一個一個個吉光片羽的片段,它抽象、薄,雖然脆弱,可是它會提醒你說,每一刻之間是有關聯的。」

森林中的文物館

南校區環校道路旁的森林幽徑上,正在鑲嵌一座文化的寶庫。融合既有校園綠景的「捷英文物館」,即將重新詮釋清華文史資產保存的概念,成為國內大學第一座國際級文物館,從典藏清華人社院中文系楊儒賓及方聖平教授捐贈之千餘件史料出發,用展望東亞的視野在未來持續典藏及詮釋歷史文化的點點滴滴,並由知名建築師黃聲遠帶領團隊構築融合地景與人文對話的文物館。

收藏尚待實現的現世關懷

「漢字漢學構成了東亞文明的共同基礎,來自共同的文化底層,我背後的想法,是在兩岸、中日、東亞的脈絡上,促成相互了解的溝通基礎。」

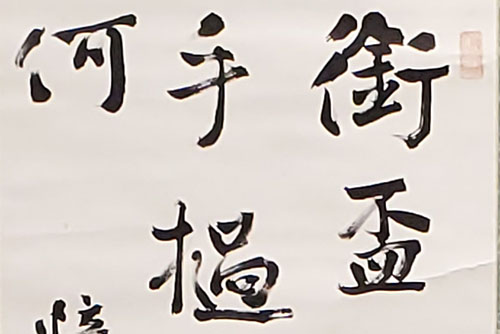

清華人社院中文系楊儒賓教授,對文物抱有一股親切感,加上對儒家思想發展的興趣,在30年間逐漸形成他獨樹一格,聚焦漢字漢學的收藏史觀。有感於現時兩岸、中日甚至東亞雖都深受漢傳統影響,但近百年來卻是衝突激烈的地區,期許廣大的東亞文明基礎,可以轉化為超越政治性的溝通作用,是一種對現今時局的關懷。這些文物史料作者包括中日鴻儒、官員、書畫家、漢學家、外交使節,也涵蓋民間史料、甚或個人文書等。時間早自明、清與日本江戶時期,下至臺灣日治時期及1949年國民政府遷臺,時空跨越約三百年,史料價值極高。

在森林裡討論,在自然中論述

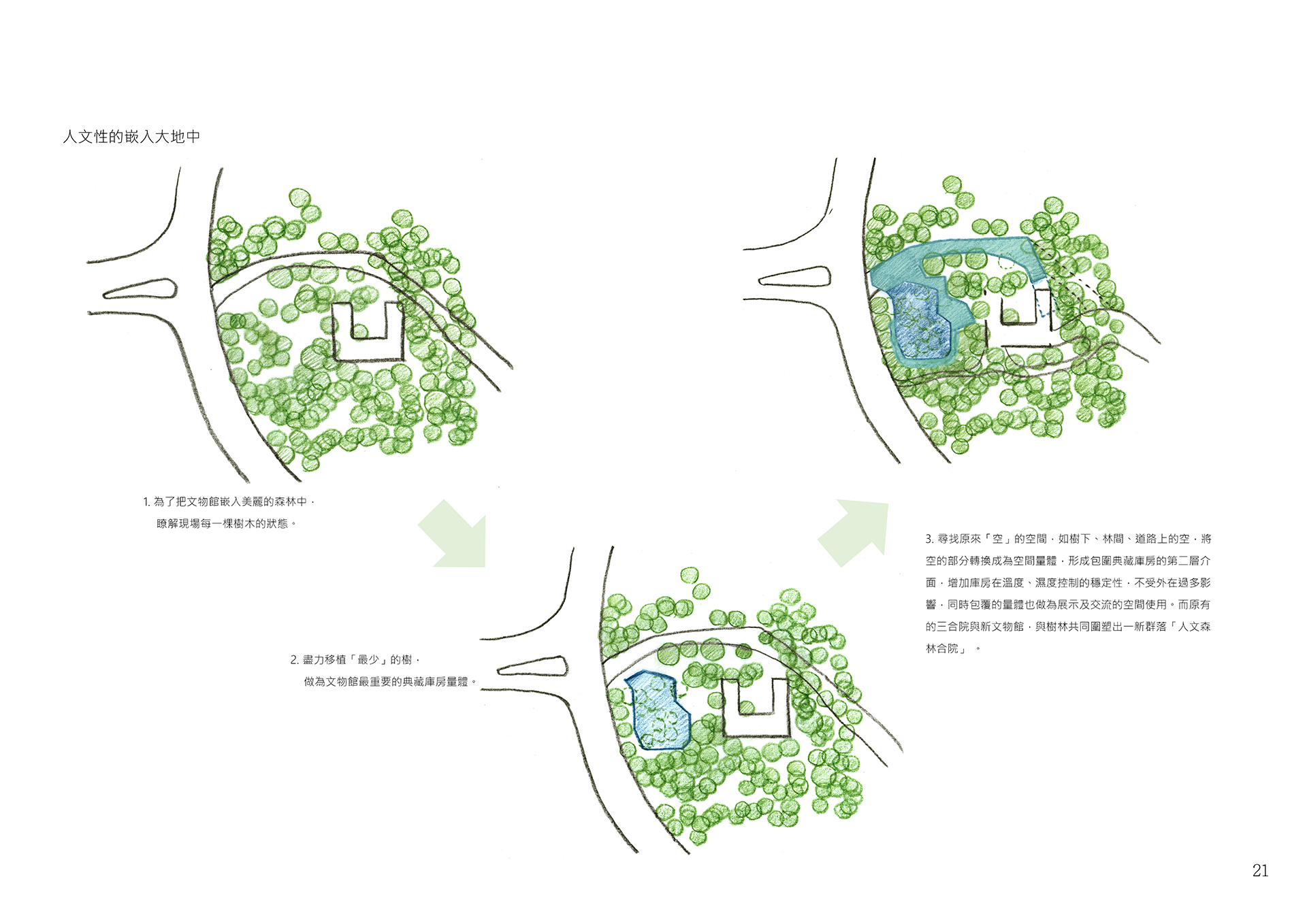

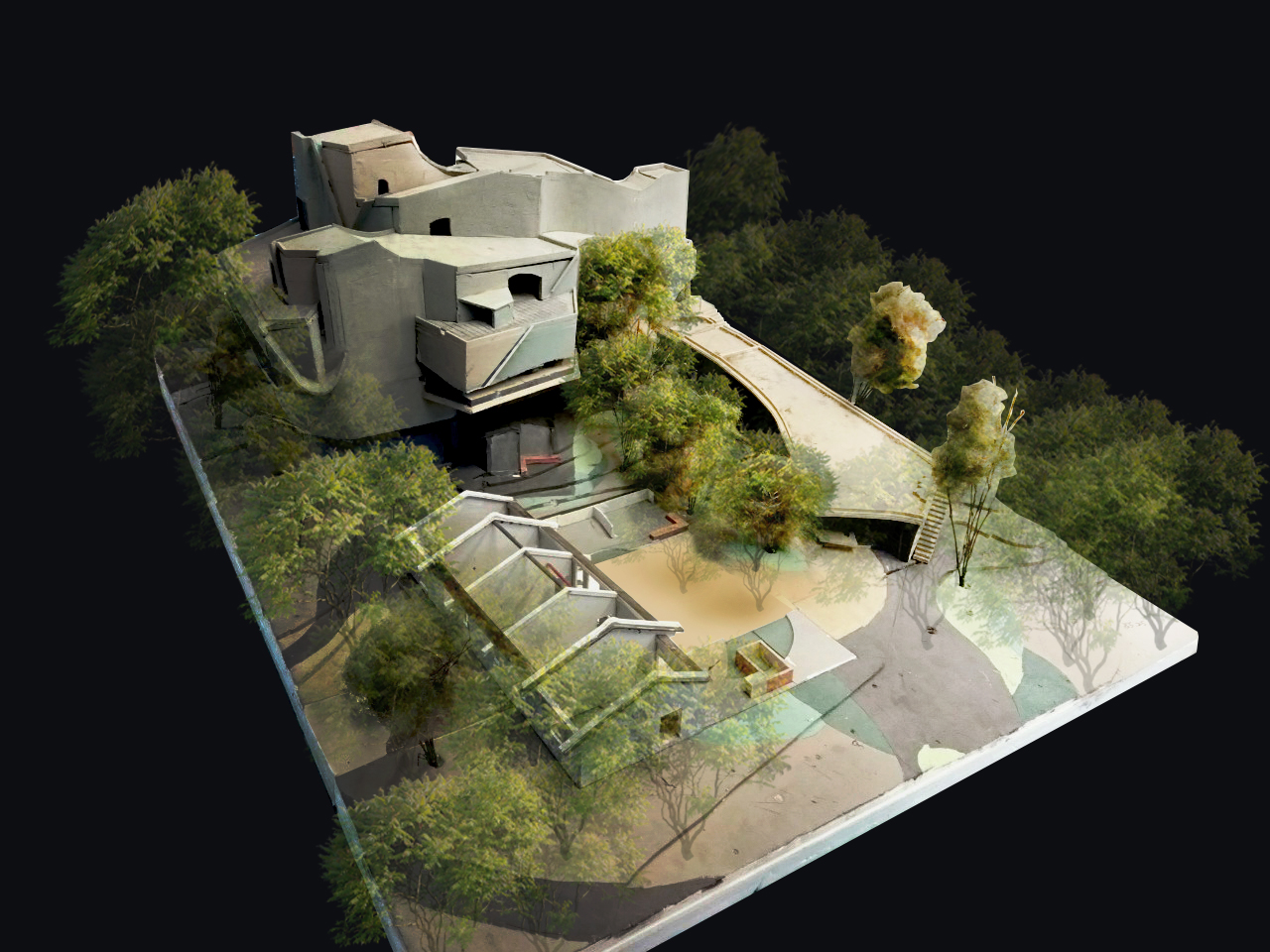

低調隱身於樹林間的文物館,周邊的樹木、地形、三合院是不同時期的證明,相互重疊形成一個多元、共同生長的狀態,也呼應文物館兼容各時各地史料的重要價值。黃聲遠建築師帶領團隊初次現勘時,感受到三合院是一種見證庶民歷史,如同老長輩的存在,周遭更植栽許多「家常」的果樹,如蓮霧、龍眼、芒果等,便希望儘可能地保留原來風貌,打造一座融入地景、彷彿大樹一樣會呼吸的建築。

為此,他們刻意降低文物館建物高度,並採用回收玻璃和洗石子等自然質樸的建材,讓文物館看起像是「三合院旁的一棵大樹」,更精心保留了老三合院的主牆,將三合院作為主要入口,成為文物館的起點,加上新建的典藏室及展示空間,三邊建築組合成ㄇ字形,更新及放大了原有的三合院意象。空間彷彿被樹林包圍,實踐「在森林裡討論、在自然中論述」的想像。內部規劃視聽展間、講堂、4個主展區、行政區、典藏庫房、研究空間等,由林蔭步道串連,自然融入周邊地景。

揚名以顯親 因孝心而生的文物館

文物館建築由清華大學名譽博士、台積電文教基金會曾繁城董事長捐贈,並以父母之名命名為「捷英文物館」,感念父母的撫育之恩,意義崇高,以「孝」而生的文物館,未來將典藏楊儒賓教授無私捐獻的珍品,為清華校園再添一樁美談。