購地/台北辦事處時期

1955年(民國四十四年)11月,梅貽琦校長奉召返台,籌備清華在台建校事宜;12月行政院組成「清華大學研究院籌備委員會」,隔年1月正式於台北成立籌備處,選定新竹現址作為復校之地。 初到台灣之時,梅校長先暫住時任台大校長錢思亮(清華校友)官舍,以便與國外來訪之學術團體交流。後於1956年1月租貸台北市中華路77號,做為清華在台初期之辦事處兼《清華學報》報社社址。為一棟二樓小屋,樓下有會客室及辦公室兩間;樓上則為寢室兩間與餐廳,另有車庫、廚厠及車庫頂棚一間。辦事員有趙賡颺、石讓齋(總務主任)、林爾芬(庶務)、郝學儒(會計主任)、劉師武(出納)、李守志(書記)、章亮楨(辦雜務)。後因辦事處業務日漸繁重,空間開始不敷使用,原本就不寛裕的建校基金更是難以長期支付租金。再加上租貸合約至1956年(民國45年)12月期滿,因此梅校長囑咐秘書趙賡颺另覓房舍搬遷,條件有二,其一以平房為主,其二為院宇寛大。

在校友張靜愚(1919級)、唐湘(1934級)等多人幫忙下,發現金華街110號:

「面積五百五十坪(當時有九十九坪屬電力公司,後承公司價讓),後院有檜木製之模範房屋數間,內有一六角形大屋,外有磨石子平台數十坪,上有紫銅紗罩密圍四周,似夏季露天坐憩賞花(台外原有花團)望月之所。前後院中有隔牆,後院另有車門通一0六巷」。地產房舍所有權人謝承美女士是金陵女大的校友,抗日戰爭期間曾借讀西南聯大,對梅校長印象甚佳,其夫婿為時任後勤警備副司令鈕先銘。夫婦二人得知梅校長有意購買金華街110號房舍做為辦事處後,願意降價售予。另因部分房產向台灣電力公司租貸,除了立約購置外,須另立合約向台灣電力公司申請租貸轉讓事務。 購入時,臨金華街處為空地,後興建辦公室、門房等建築。此後,金華街110號便成為清華的台北辦事處與梅校長的寓所。

月涵堂籌建

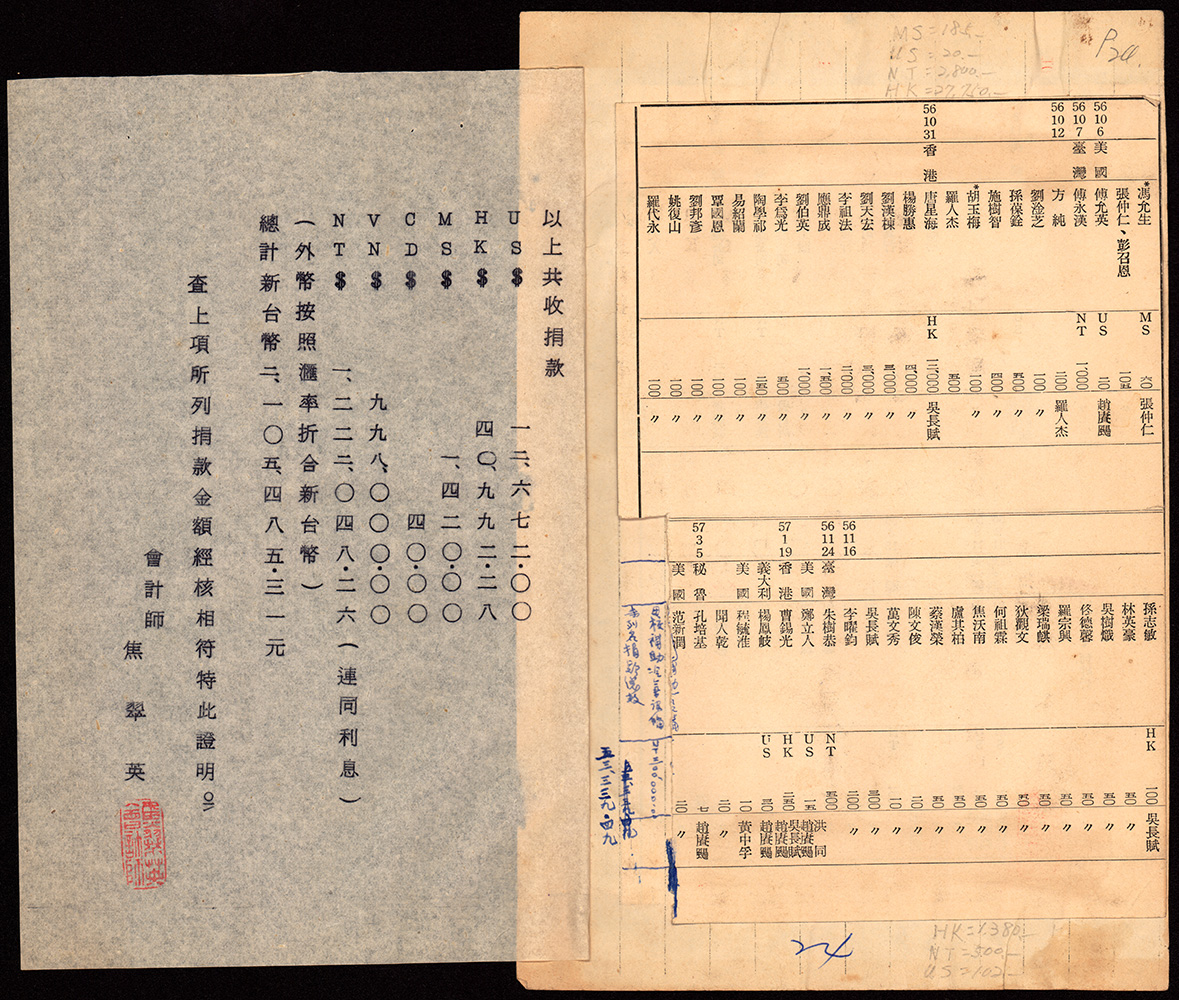

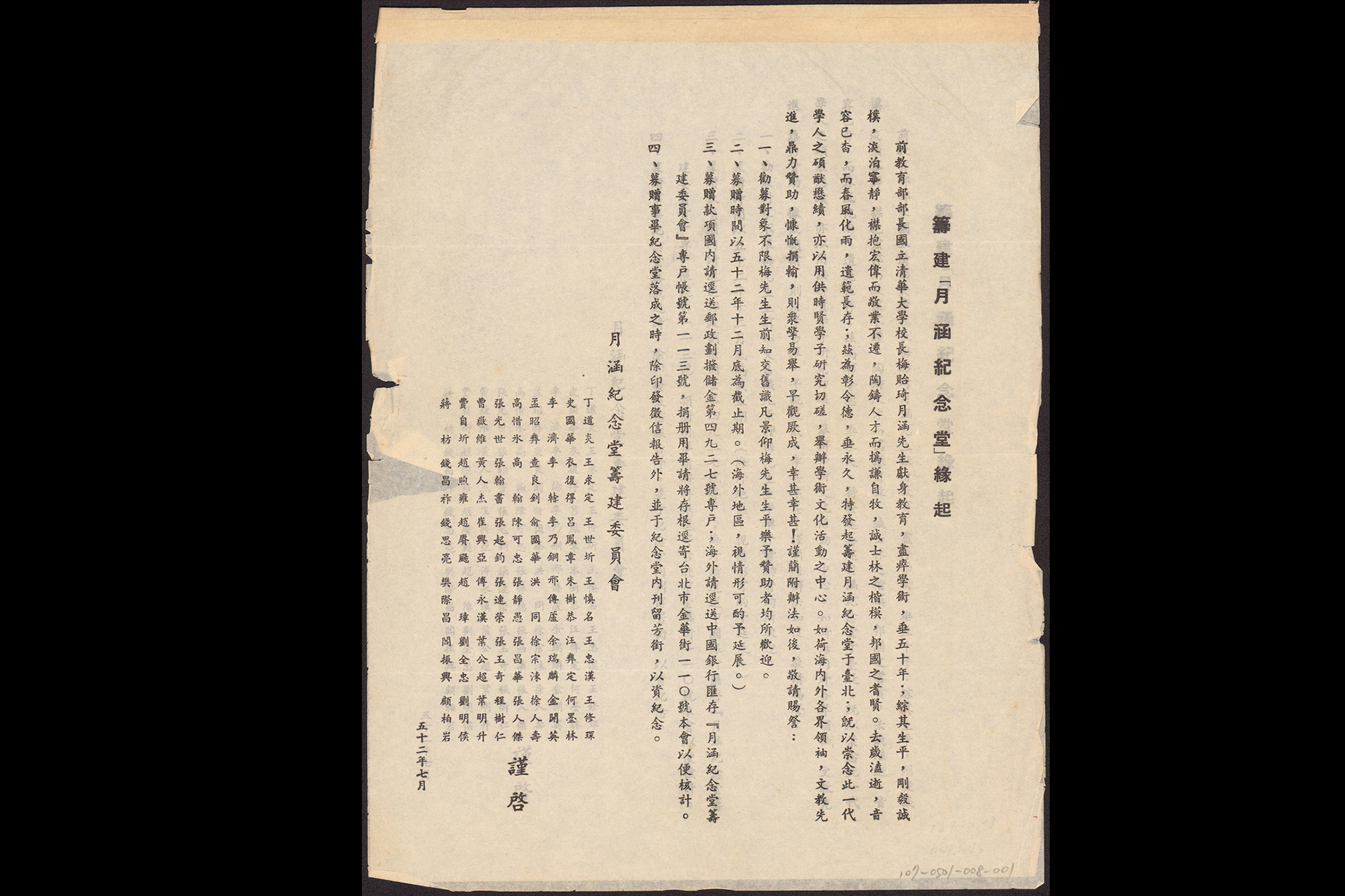

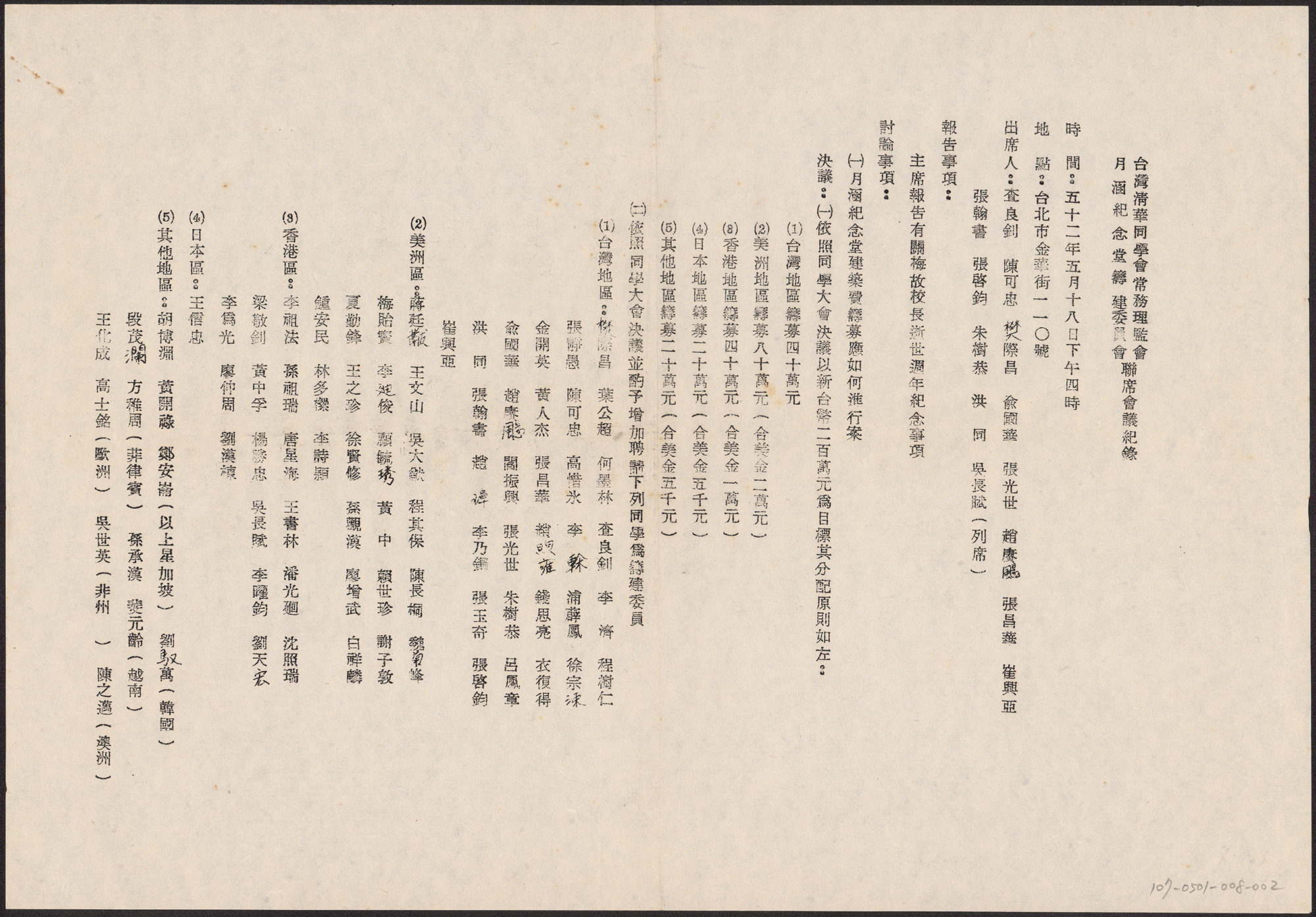

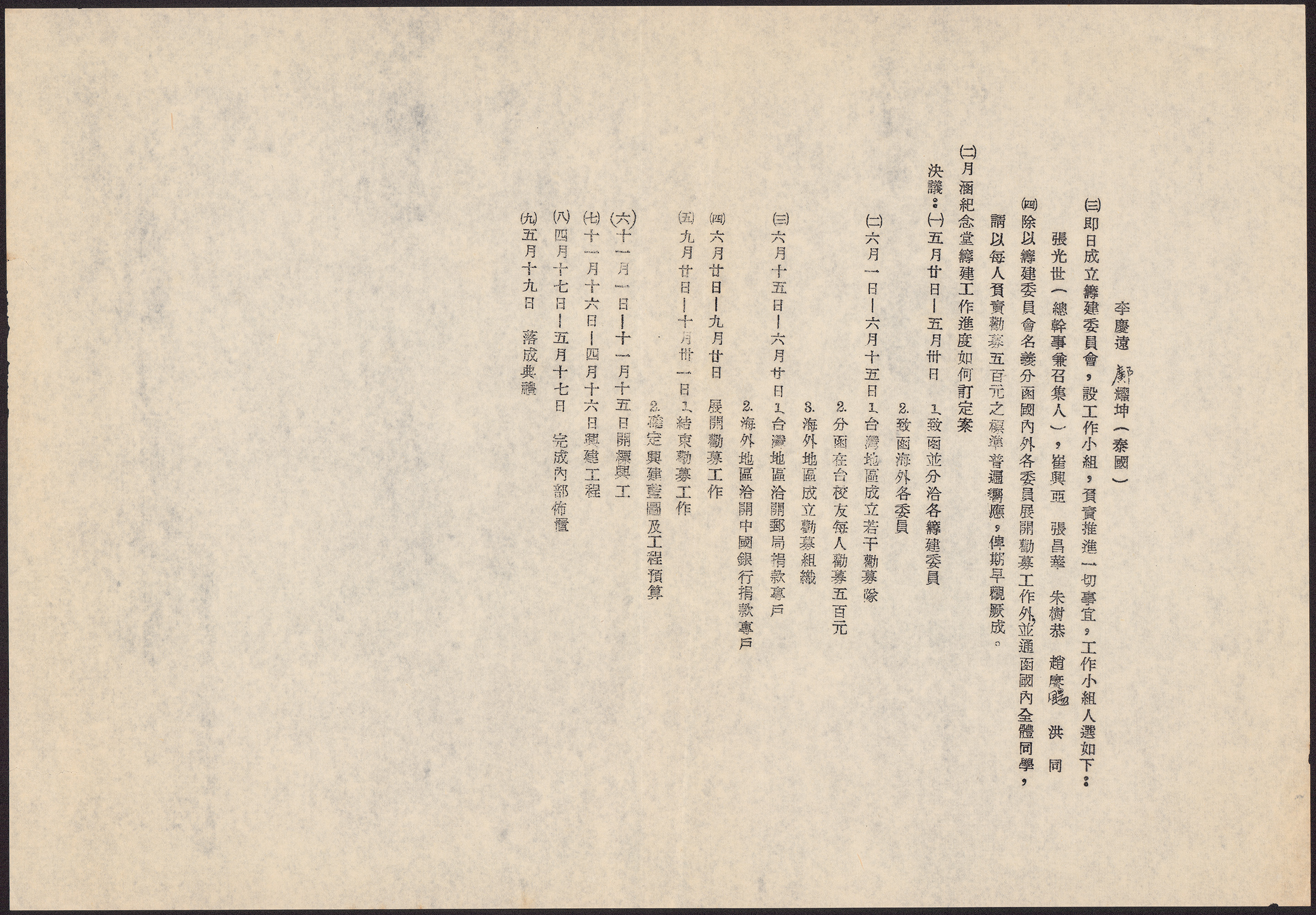

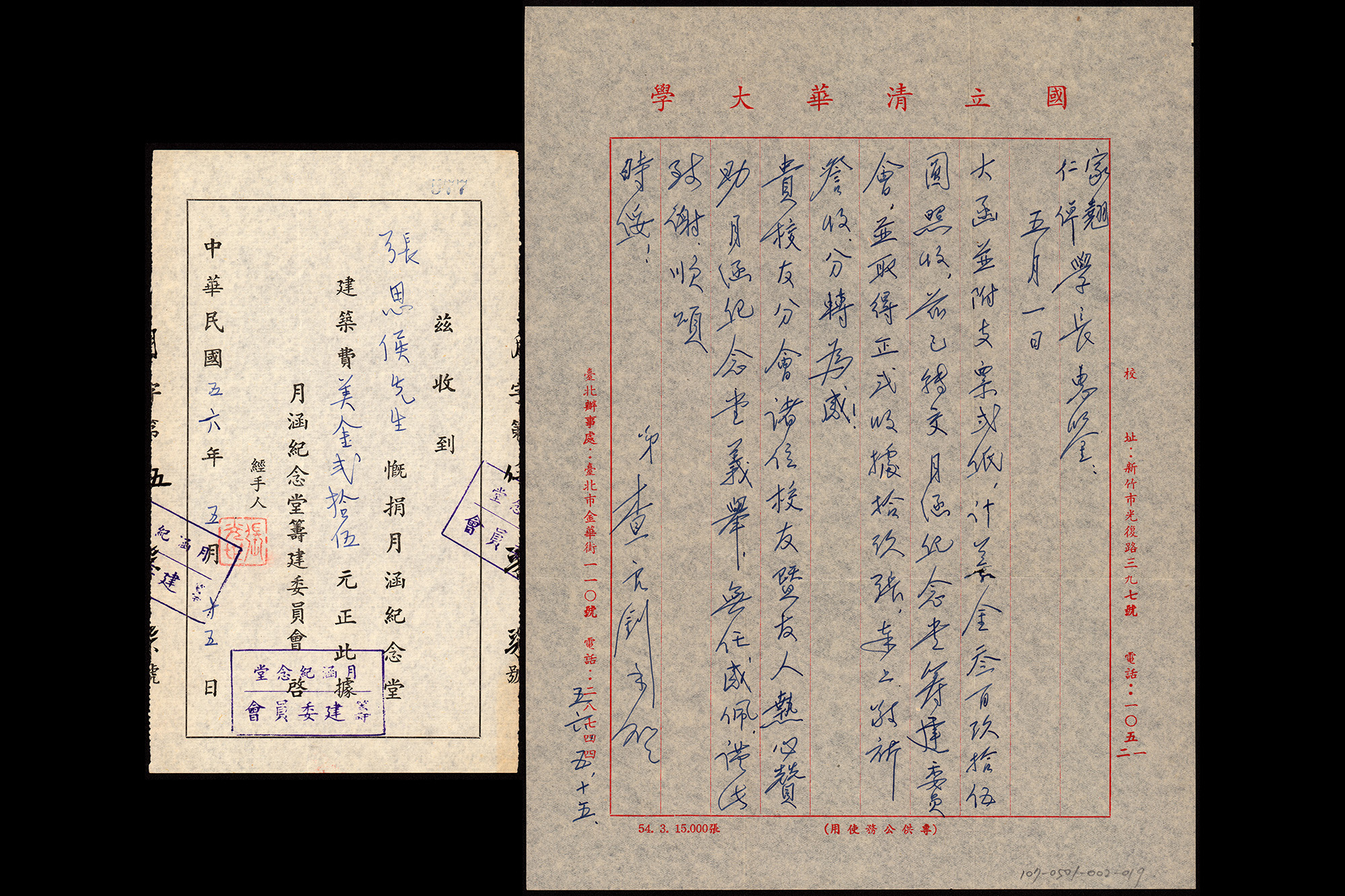

隨梅校長撤退來台的老校友(含北京清華與西南聯大時期)大都居住於台北,因此常聚集於台北辦事處辦公室與梅校長聊天,久而久之便形成非正式的組織-「清華大學同學會」 。1962年(民國51年)5月梅校長與世長辭,為感念梅校長的貢獻,清華於隔年將梅校長安葬於校園內,在西南側山坡興建梅園,由校友張昌華建築師設計,供後人追思。 1963年(民國52年)清華大學同學會發起募款興築「月涵紀念堂」(後簡稱月涵堂)來紀念梅校長,並作為校友聯繫中心,便於同學集會,兼作遠道校友臨時住宿之用 。於是時任會長的查良釗,帶領同學會組成「月涵紀念堂籌建委員會」,並發起海內外校友募款,預計籌募二百萬元,分台灣、美洲、香港、日本與其它等5個地區募款,由身在該區之同學會成員以「籌建委員會」之名負責該區募款。

「…敬啟者,本年母校校慶,在台校友集會新竹,曾以梅故校長獻身教育,盡瘁清華,四十餘年,茲者不幸溘逝,音容已杳,而春風化雨,遺範長存,爰一致決議,發起籌建月涵紀念堂于台北,用申崇敬,藉垂永久;當經推選在台校友多人,組成籌建委員會,策劃捐款興建事宜。海外校友,則以散居甚廣,環境各殊,聯絡不易,經一再商討,決定在海外校友較集中之地區,敦請熱心學長,就地策動募款事宜,俾使眾擎易舉,早觀厥成…弟查良釗 陳可忠 敬啟」

清華也將台北辦事處捐撥做為月涵堂預定地。 聘請張愚、錢昌祚、李榦、金開英、錢思亮、閻振興、呂鳯章七人為月涵堂審議委員。

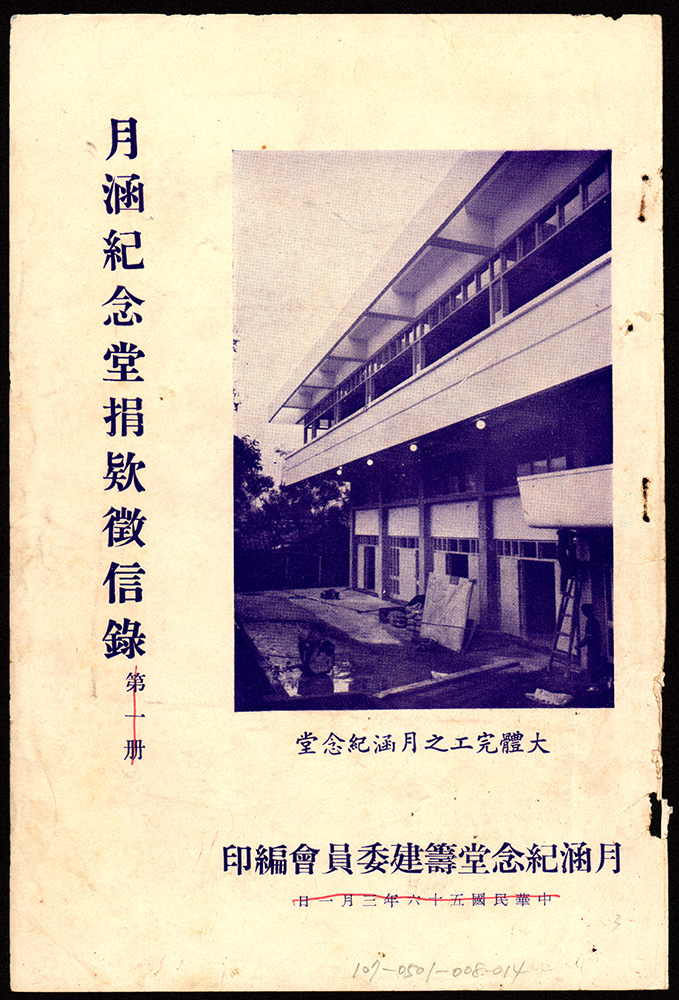

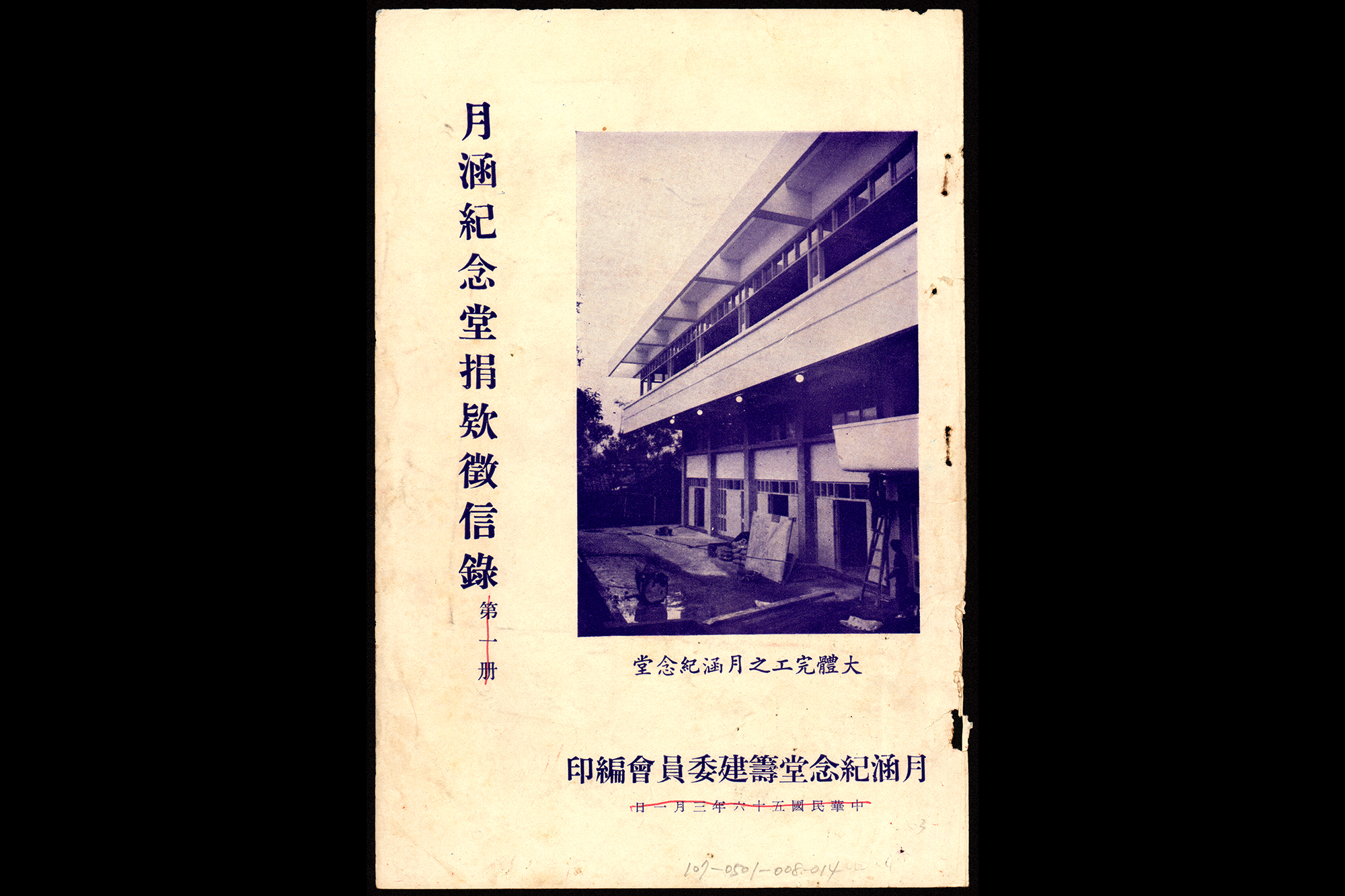

1965年(民國54年)5月月涵堂興工動土,由建築師張昌華親自監造,委託振新營造廠施做,隔年向台電購入原本租貸的土地。 1967年5月19日梅校長逝世五週年,同學會依年會決議,於當日上午11時舉行紀念會暨月涵堂落成典禮。當時地板與牆飾皆已完成,清華委託張玉奇校友經營的新力行裝妥冷氣。入門處置梅校長銅像底模,禮堂台上置梅校長畫像,禮堂中的鋁製折椅則暫由台大出借,與會來賓約計二百多人。

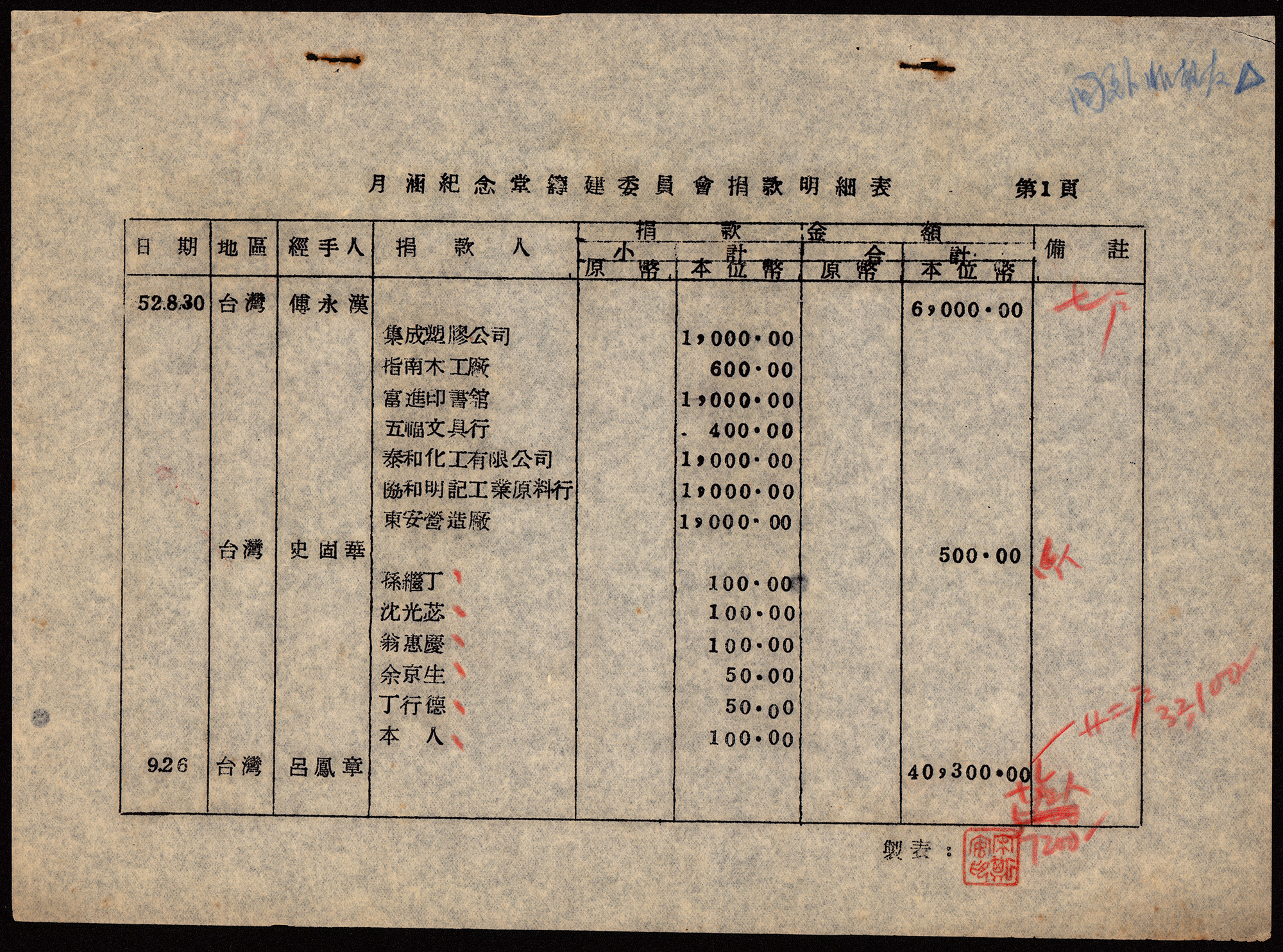

同年7月室內裝修工程完工,歷經一年半工期,月涵堂正式啟用,並由當代教育家、前清大校長羅家倫為月涵堂題字。清華同學會也將捐款收支情況與捐款者芳名刊登於《月涵紀念堂捐款徵信錄》中。 落成之初,查良釗會長已代表同學會將月涵堂捐贈於清華大學,由當時掌校的陳可忠校長代表接受。爾後,陳校長仍將月涵堂交由同學會管理,訂定「月涵堂管理辦法」,設「月涵堂管理委員會」,負責計劃監督月涵堂維謢使用管理事宜。

月涵堂後棟增建

1982年(民國71年)因學術交流業務日益繁重,月涵堂空間逐漸不敷使用,再加上查良釗會長逝世,清華決定出資在月涵堂後方興建一棟地下一層、地上三層之RC(鋼筋混凝土)構造之新建築,作為招待所使用,並再交由張昌華建築師設計。

「位于台北市金華街一一0號母校台北辦事處內的月涵堂,是十五年前由海內外清華校友為紀念梅校長月涵先生而捐建的。多年來在展開校友服務,推動文化活動方面,它曾有過不少表現。但因使用多年,已呈陳舊,且限於面積,未能發揮更大作用。母校毛校長(按:毛高文校長)有鑒於斯,特撥校款將該堂後身原辦事處平房予以撤除,利用該址興建三樓一座與該堂相連接,構成為一整體;落成後除原有會堂外,將設有高水準的招待室、討論室、交誼廳、餐廳辦公室等,以擴大為校友服務。此項藍圖已由張昌華29校友設計完成,一俟取得建照,即可興工,預定七十三年初可以落成啟用。」

1985年月涵堂後棟增建完工,總建坪360坪 。張昌華將原月涵堂前棟建築打通相連,前棟紀念堂除了原有的第一層禮堂外,在入口左側平台處增建接待櫃台、2間辦公室兼接待室以及男女廁所。為配合入口左側的增建空間,將原有雨庇拆除重建。第二層則規劃中、小型會議室各一,並擬設餐廳與廚房。後棟一、二層做為辦公室,三層設有7間招待室,提供校友與北上出差者住宿之用,收費比照新竹校區百齡堂第一招待所的標準。

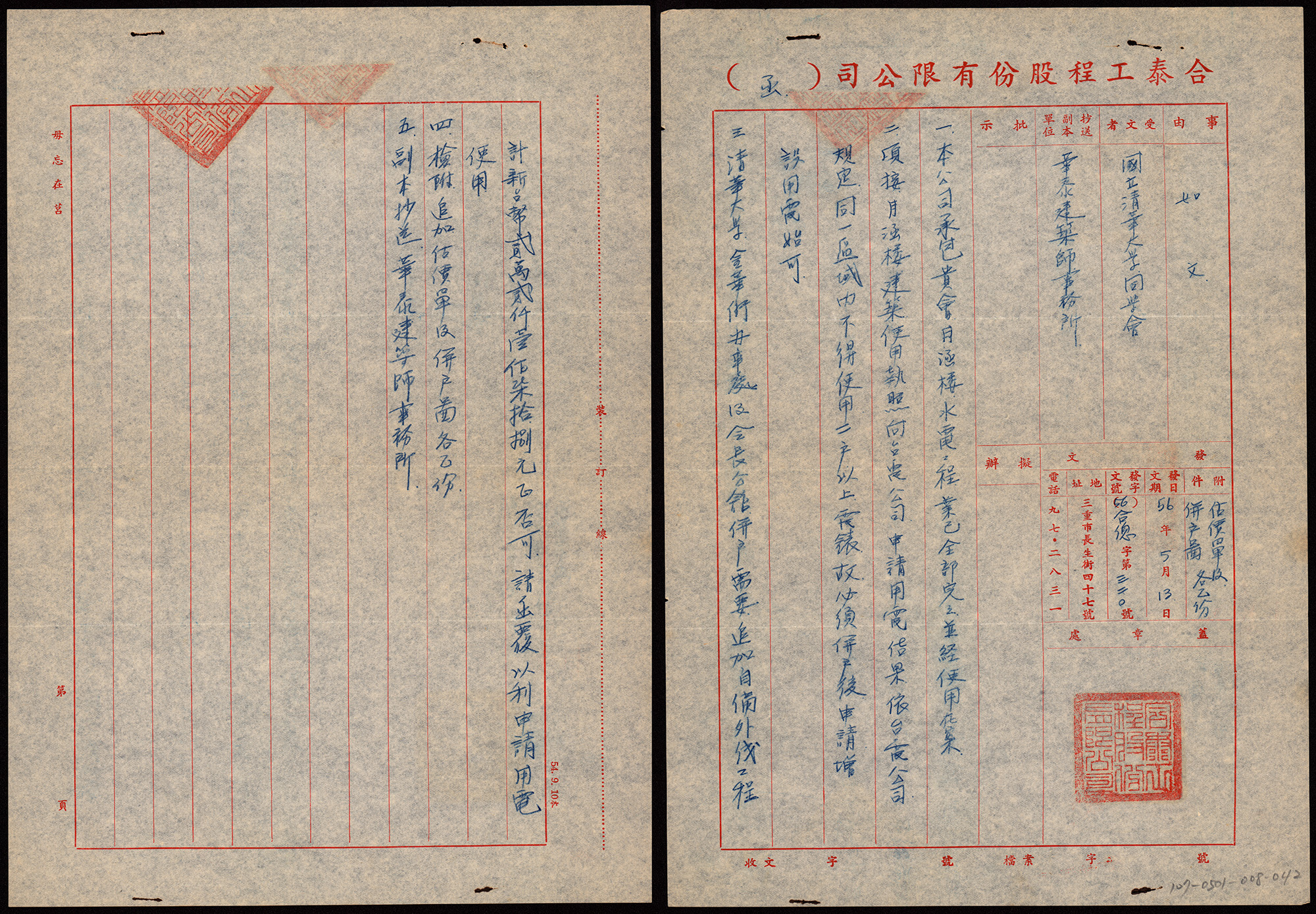

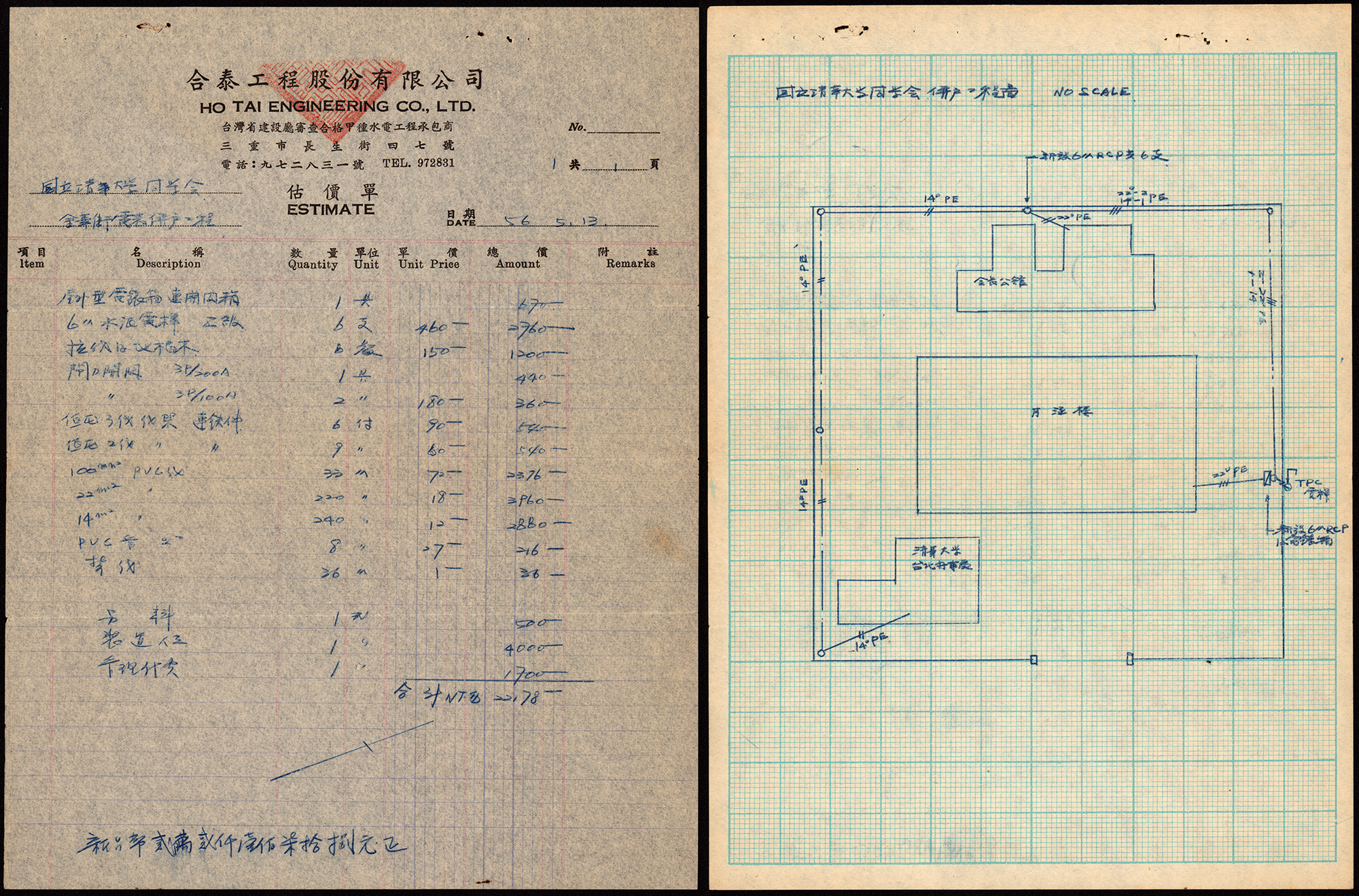

原來的會長公館(查良釗寓所)拆除,前院原有的台北辦事處(清華同學會辦公室)也拆除重建為接待所,後改為警衛室。另為配合改建後月涵堂的電力需求,張昌華廢除原從二層架空接入的電力系統,重新向台電申請,並於月涵堂後側設立配電場因應。

在管理委員會方面,除了原有的同學會成員外,另外遴選時任總務長胡德兼任月涵堂管理委員會執行秘書,聘時任主秘的王國明與研發會主委何世延為管委會成員,共同負責月涵堂日常管理事務。 月涵堂不僅為校友聚會及聯繫中心,平時也為校內各系所、單位提供台北地區的會議場所。另外每年研究生招考皆於此報名,減少台北地區學生路途往返奔波。因此,月涵堂不僅是海內外校友訊息的轉達站,也發揮了多方面的功能。 自1985年(民國74年)改建後,月涵堂便無大興土木之舉。

月涵堂租貸沿革

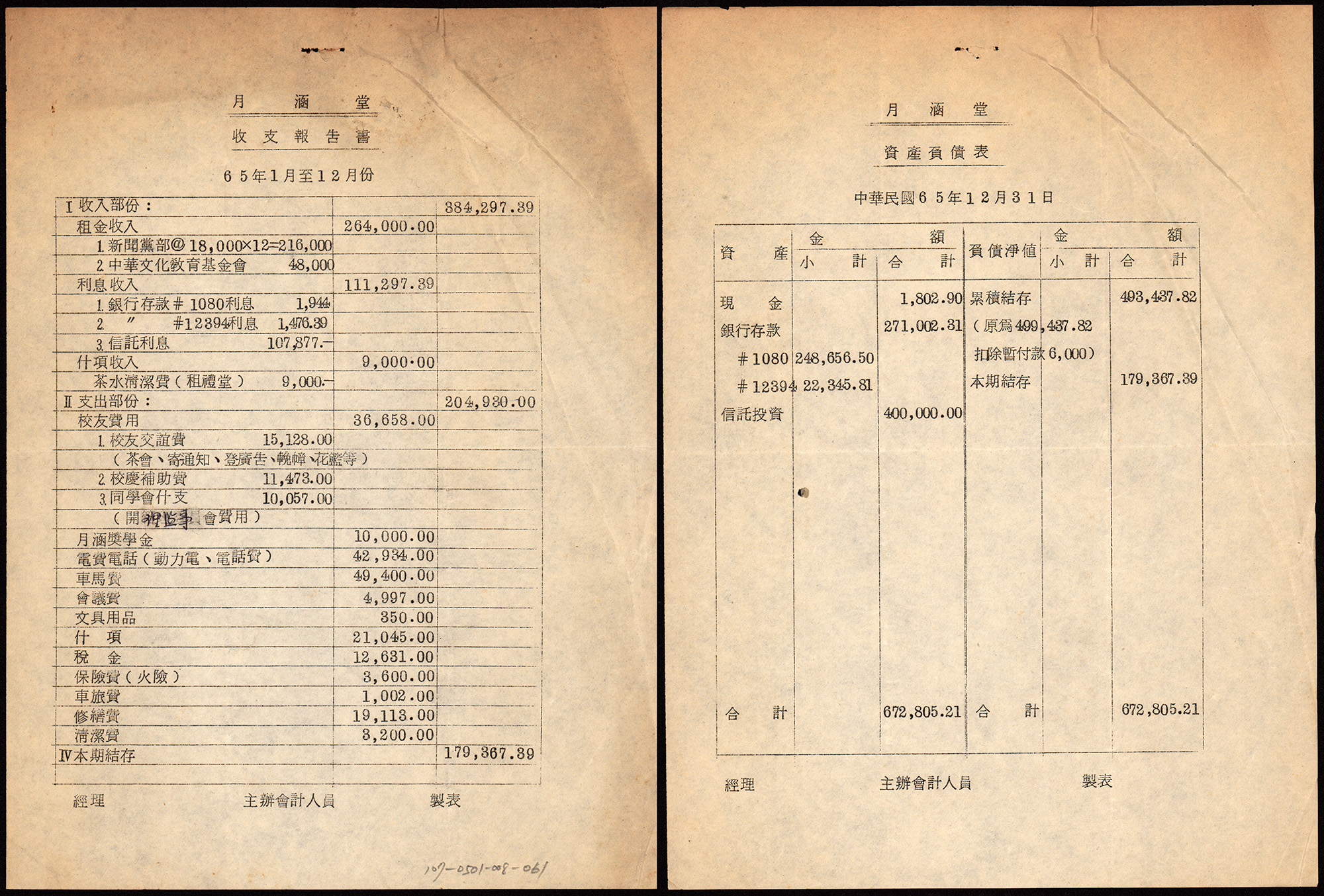

1967年(民國56年)月涵堂落成開幕之時,經費不足,軟體設備大都向台大借用,當時乃有部份建築費尚未支付,二樓空間裝修也尚未完成。於是陸續將月涵堂出租或出借給公家機關與藝文團體,以取得月涵堂建築餘款、相關設備及維護經費,以達自給自足目的。

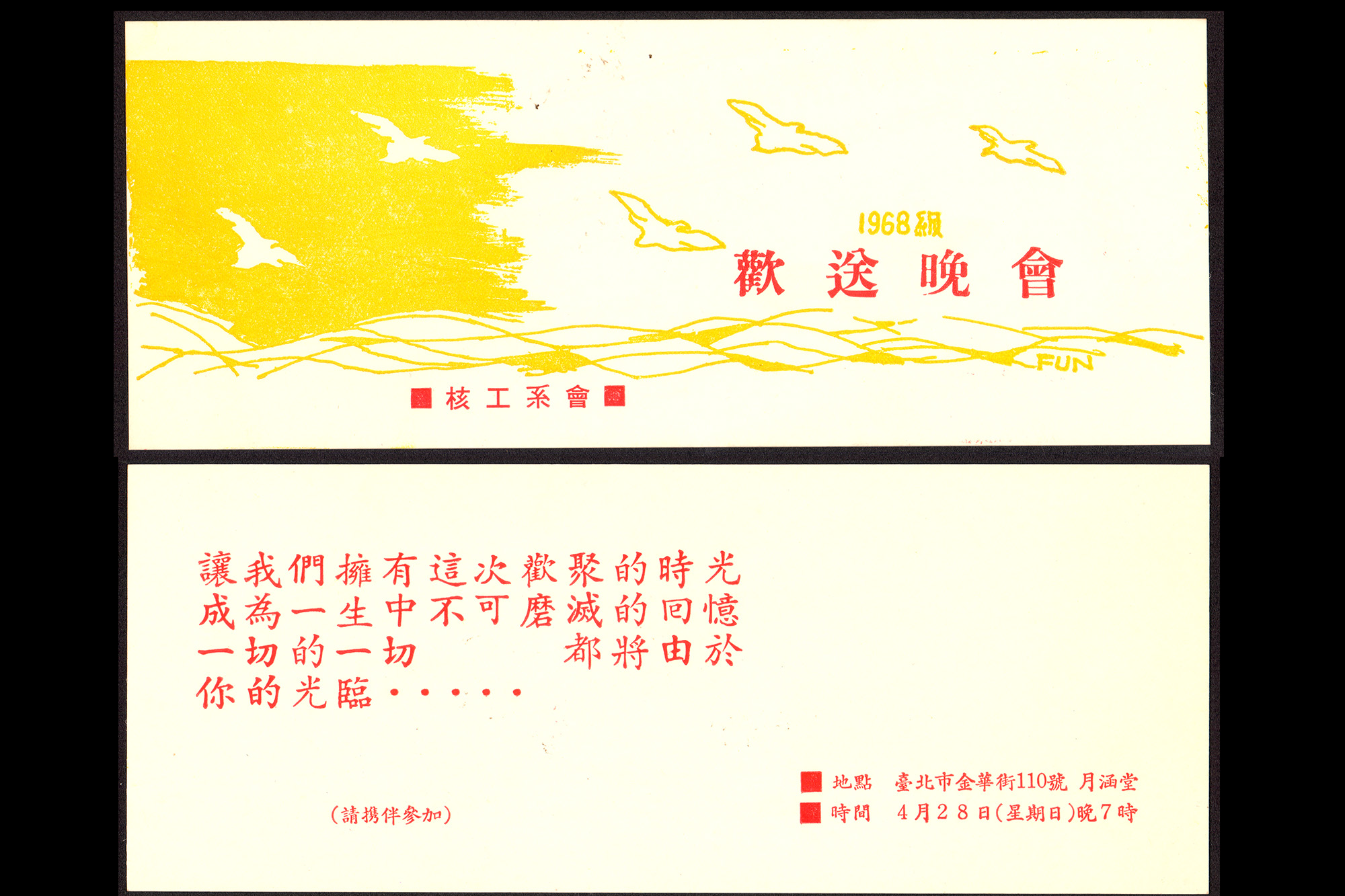

於1968年(民57年)4月10日的月涵堂管理委員會第五次會議記錄中,張昌華即報告:「外交部擬租用月涵堂三樓一年辦理外交人員訓練所,以每月二萬五千元計,年租可收近三十萬元,對於月涵堂差堪自足,並可利用該項租金充實裝備,增加福利。」 此案於月涵堂管理委員會第六次會議紀錄(1968年4月24日)中決議:

「「為求自給自足,同意租與外交部使用為期一年」

在《清華校友通訊》新26、27期刊登的〈月涵堂管理委員會工作報告〉即說明租用緣由,並將合約要點摘錄於後:

「月涵堂二月開放以來至九月止,收入不過三萬餘元,入夏以後,外交部有意租月涵堂褸上作外交人員訓練班之用,經委員會數度慎重商討,認為外交部租用係作為教育之用,既非永久性質出租,樓上暫時尚無一定用途,其樓下部份仍舊作校友一般活動之用。外交部有意租用一至兩期,每期約為一年,如每月租金為二萬七千元,則每年收入約有卅餘萬元,以充基金,不失為籌措財源之一適當途徑,爰經議決進行,業已簽訂合約。」

長期租貸月涵堂的團體除外交部外,爾後另有中華文化教育基金會、新聞黨部、李國鼎科技發展基金會、吳健雄科學基金會、自強基金會、法國在台協會、吳大猷學術基金會、卓越新聞獎基金會、龍應台文化基金會等單位;短期承租單位則包含財政部財稅局、人事行政局、行政院教育改革審議委員會、會計學會、中國土木工程學會、原子能科學委員會等公務機關團體,以及聾劇團、清華人社院(歷史所、文學所、亞太/文化研究室等)、台灣社會研究季刊、主婦聯盟環保基金會、婦女新知基金會等文教團體,則相繼租貸月涵堂作為人員培訓或開辦活動之用。

由此可見,月涵堂不單單僅是梅貽琦校長紀念館或國內外清華校友的聚會場所,也是現今許多基金會的發跡之處,如李國鼎科技發展基金會、龍應台文化基金會等,並與整個台北市的文教發展息息相關, 對台灣社會的文化發展極具重要性。清華多次的文學與社會相關領域論壇也都在月涵堂舉辦,為清華的人文發展立下了深厚的根基。如1987年7月15日起為期兩周,由清華人社院主辦的「文化文學與美學研討會」,於月涵堂展開,近兩百位國內外學者、青年學生參加,集結文、史、哲、美學學者,強化國內外人文社會科學的溝通交流 ;1988年11月25日至27日於月涵堂舉行,由清華外語系主辦的「從現代到後現代情境」學術研討會,為國內首次由學界所主辦的關於「後現代情境」會議,討論的主題涉及文學、藝術與文化層面。

月涵堂產權取得

月涵堂的土地為清華1956年購入做為台北辦事處,後提撥給清華同學會興建月涵堂。起造之初,募資是以清華同學會之名,在雙方不熟知法規的情況下,月涵堂起造者、使用執照、建築執照等均登記為清華同學會。查良釗擔任會長時,已代表同學會將月涵堂捐給清華大學,由陳可忠校長代為接收,爾後陳校長仍將月涵堂交給同學會管理。因當初以同學會名義申請使用執照,但同學會無法人資格,讓月涵堂(前棟)無法申報稅籍及辦理產權登記。事實上後來月涵堂一直由學校維護和使用,並負擔所有費用,卻無法代位處理行政機關須辦理之申報及登記。於是1997年清華發文詢請洪同(前訓導長及同學會成員)將月涵堂透過捐贈手續贈與學校,使學校在行政作業上方便處理相關業務。後由時任同學會會長的閻振興校長簽屬「贈與所有權移轉契約書」。

2015年(民國104年)當月涵堂BOT成案消息傳出後,部分清華校友與台灣現代建築學會聯合將月涵堂提報文資審議,同年5月26日月涵堂前棟被指定為「歷史建築」。

據國家文化資產網公告的登錄理由及其法令依據如下:

- 「月涵堂」係1960年初清華大學為紀念梅貽琦校長,由清華同學會發起興築,為1960年代台灣經濟快速發展初期,現代建築思潮影響台灣的重要建築藝術表現。

- 月涵堂與清華大學校史、梅校長及清華校友有關,且做為清華大學台北辦事處,具有歷史意義,亦是台北市文化、藝術活動的舉辦地點,為台北市藝文、學術界集體記憶的一部份。

- 建物為華泰建築師張昌華規劃設計,並由吳明修、陳昭武等台灣當代優秀建築師共同完成之現代主義代表作品,足以表示台灣現代建築發展之歷程。

- 整體建築物立面呈現現代建築水平帶狀造型;屋頂白色出挑的遮陽版以及牆面退凹的門窗開口,陽光陰影使得建築造型更為立體突顯。在結構系統設計上以單向小梁與懸臂梁之細部設計,極為合理有效率。

- 符合歷史建築登錄廢止審查及輔助辦法第2條第1項第1、3款評定基準。

於是清華為月涵堂的日常維護及再利用案的推行,同年6月辦理月涵堂產權登記,但因法規之故,當年清華同學會簽署的捐贈同意書被視為「私契」,不符現行法令規範,且清華同學會已不復存在,代表簽署的會長也已往生,清華已無法取得移轉契約書。後由教育部、國產署、大安地政、台北市政府稅捐處召開共同會議,最後協商結果由清華出具切結書,切結月涵堂確實由清華使用,清華為納稅義務人與建物基地擁有者。2016年3月25日月涵堂正式登記為清華所有。

建築特色

清華同學會為紀念梅校長募資興建月涵堂,並交由校友張昌華操刀設計,以RC(鋼筋混凝土)為主要建築構造,被視為張昌華在1960年代的成熟代表作之一。當時正逢戰後台灣通貨膨脹、物質嚴重缺乏,建築物興建與設計只能秉持「形隨機能」 、「實用性」為設計原則。

外觀為白色方形建築體,「搭配現代主義特有之大片水平帶開窗與落地玻璃窗牆,建築柱體與牆面內縮,外部則設有懸臂樑,樑體之間間隔交錯,具有過濾調節光線之用,使室內空間避免強烈陽光直射室內,充分展現因地制宜之建築特色,加上內縮的牆面與開窗形式,加上大跨距的設計,使諾大的建築體在視覺上顯得輕巧」,誠如國家文化資產網公告的登錄理由,月涵堂在形式上充分反映1960年代建築發展的特色。

在室內空間方面,則講求視野開闊,一樓禮堂採挑高形式,以高窗及柱加以分割,大面積水平開窗使禮堂具有和諧的自然採光,再搭配水平帶狀落地窗,與室外空間交融,所營造出的明亮寛廣之意象,亦是符合「形隨機能」的原則。 因此,月涵堂除了是清華在台建校的重要起點,見證台灣文教發展的啟蒙地,也是台灣現代建築發展歷程的展現。

未來發展

為培育以亞洲為重心的國際政治經濟與公共事務領袖人才,財團法人台北政經學院基金會2020年5月8日與清華正式簽約,合作設立台北政經學院(後簡稱政經學院),成為清華的第10個學院。未來政經學院將以月涵堂為上課據點,進而啟動月涵堂再利用計劃。

政經學院的上課據點位於台北市金山南路與金華街的交接處,周邊屬於住宅區,北臨華光社區特定專用區,為原台北刑務所官舍。 現代建築學會與清華校友聯合向台北市政府文化局提出月涵堂的文化資產價值鑑定,於2015年10月月涵堂核定登錄為歷史建築,核定保存1967年的建築本體,即第一期工程所興建的禮堂與門廳;台北市政府文化局並附帶決議,建築本體得視學校的整體規劃於基地內位移保存。 於是為符合再利用效度與保存原則,校方決議擬將後棟建物(1982年增建)全面拆除重建,前棟歷史建築月涵堂將遵循文化資產登錄應重點維護的事項,向金華街方向挪移,於基地內位移保存。

長期以來,月涵堂一直是台北地區學術及藝文匯集之地,未來在政經學院的加入之下,將成為培養一流新世代政經人才的最佳搖籃,重塑與延續月涵堂這棟歷史建築的存在價值。