建物簡介

1965年落成啟用的百齡堂,為陳可忠校長任內興建的第一招待所。 分前、後兩棟,相連在一起 。前棟是學校招待貴賓與舉行重要活動的場所,為紀念國父孫中山先生的百歳冥誕而取名「百齡堂」。後棟則提供貴賓住宿。由29級校友張昌華設計,建物佔地面積為574.41平方公尺、樓地板面積則為833.7平方公尺。立面主要材質為水泥粉光與玻璃。

早期功能

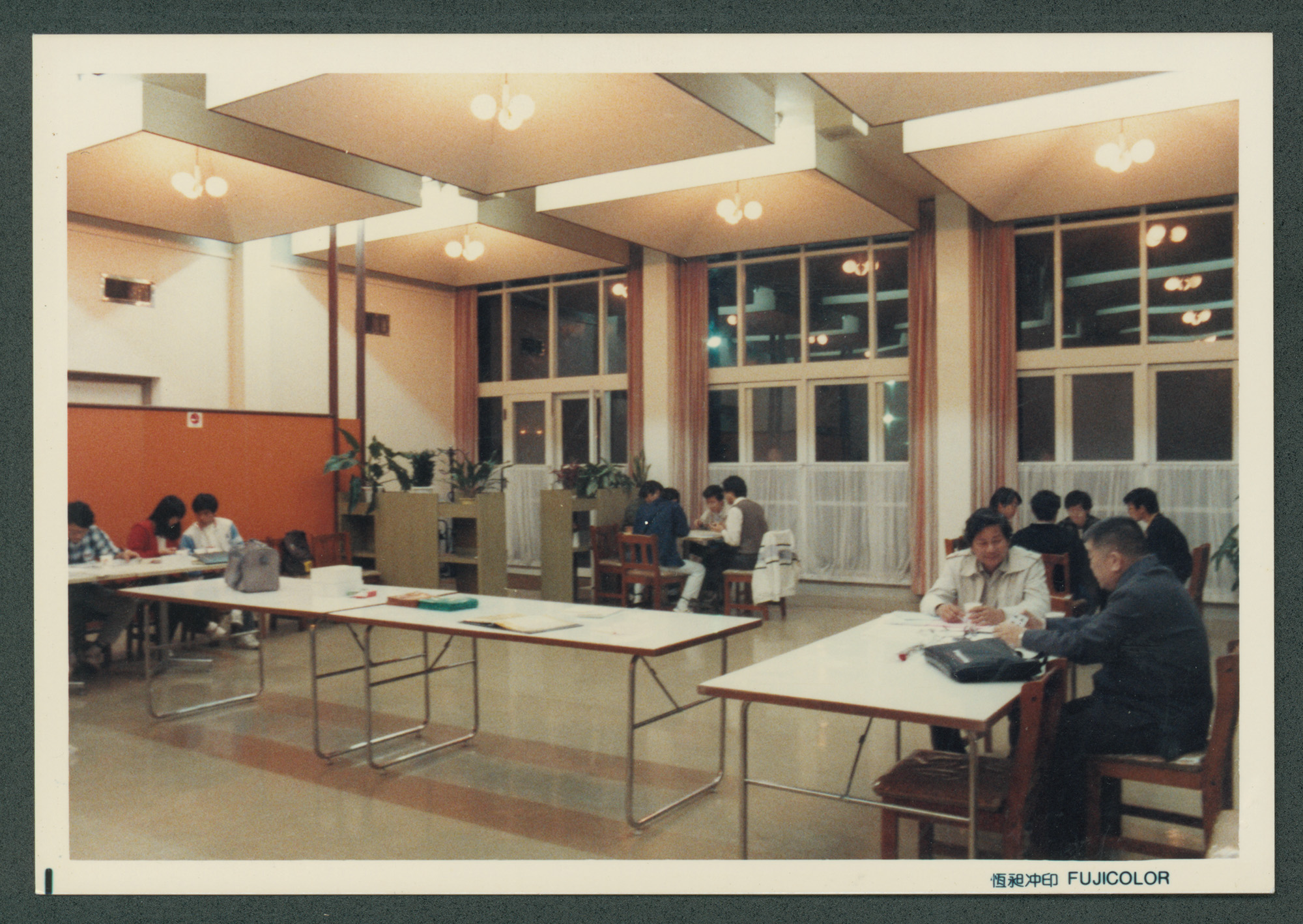

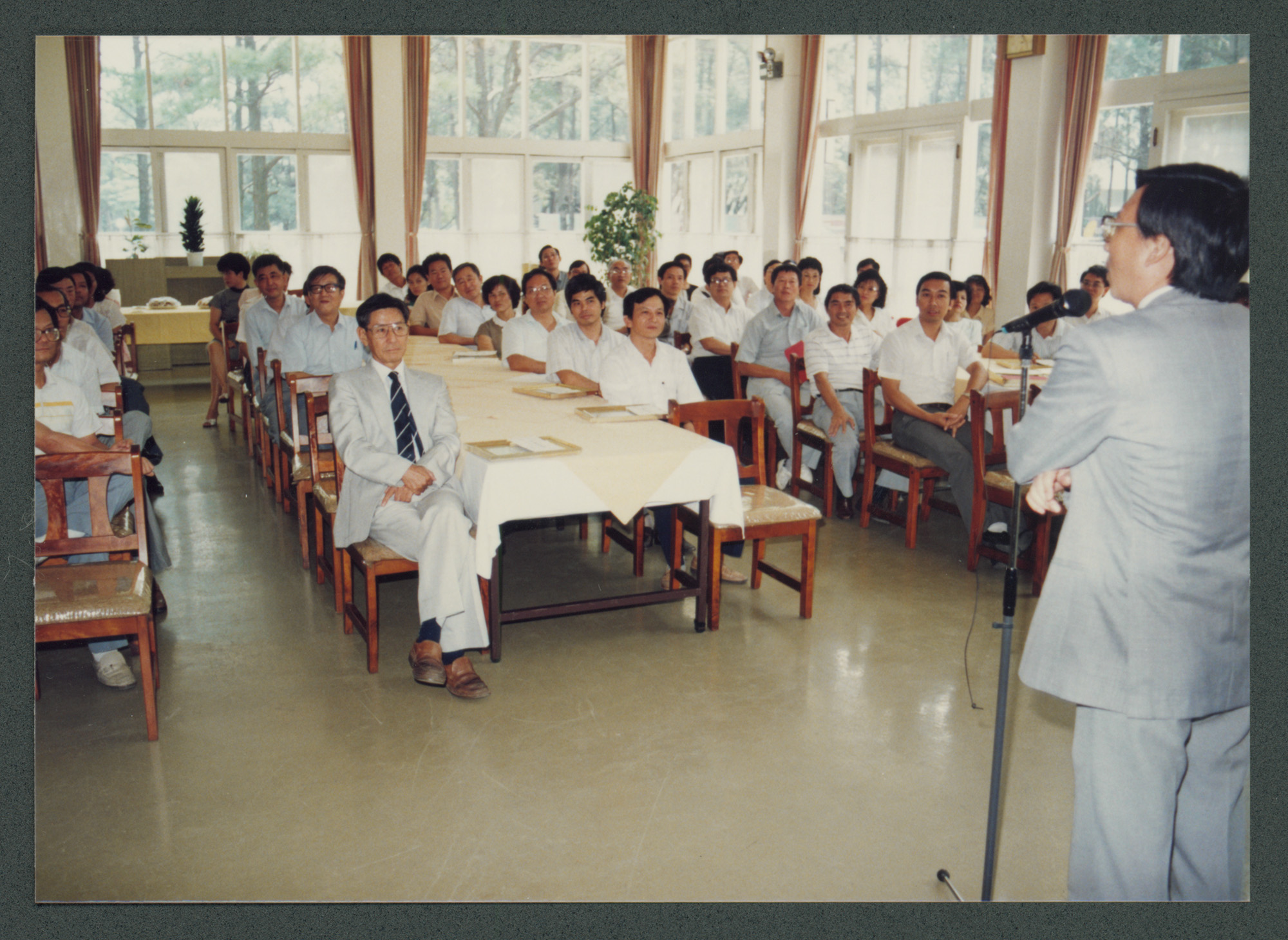

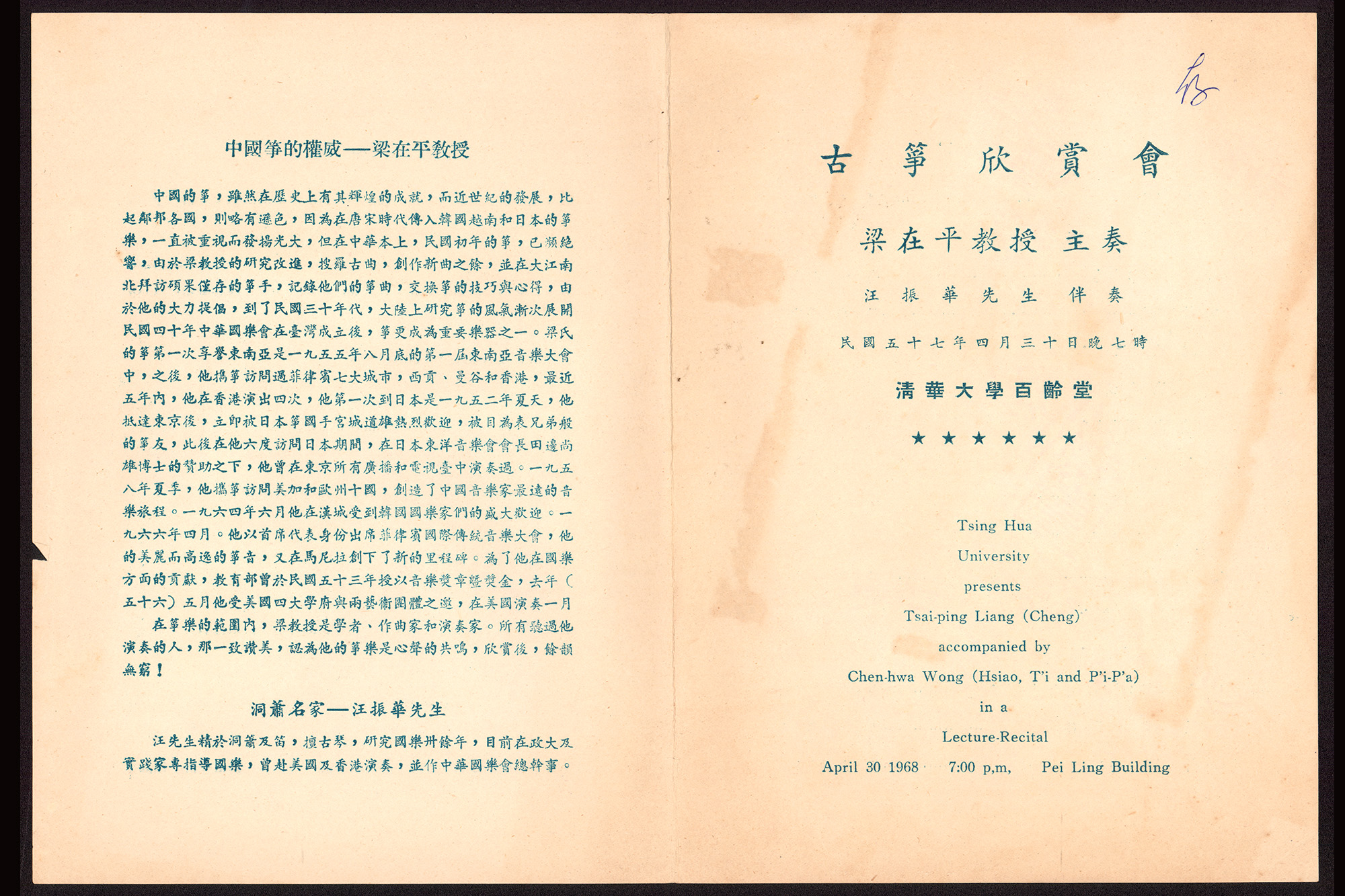

前棟提供簡單的西式餐飲,除了各單位舉行餐會外,1970年代校長每月與全校教師的午餐會談、小型典禮、工學院歳末聚餐、導生餐聚以及喜宴等,也會在前棟舉行。 不過當時學生是不能進去用餐的。 分別於1967年與1968年到清華任職的何世延教授與蔣亨進教授,都曾被當時掌校的陳可忠校長邀請到百齡堂聚餐:

「我到化學系的時候,整個學校的教職員都很少,只有原子科學研究所,四個系。教師節陳校長請全校的教授餐敘,在當時的百齡堂擺三桌,還坐不滿…」 、「陳校長有時會在以前的百齡堂,也就是現在的蘇格貓底(按:2019年改為水漾餐廳),擺上四、五桌請全校的教授們吃飯。學校的氛圍就像個大家庭…」

1967至1969年任核工系系主任的翁寶山教授,也曾招待三位來台講解核子反應器實驗的美國人,到百齡堂享用西餐,頗獲好評:

「我們把實驗做完了,就請這三個人到清華來參觀,看看我們的設備,我們在百齡堂,也就是今天的蘇格貓底(按:2019年改為水漾餐廳)在那邊吃飯。那個操作員對東方的菜吃的不習慣還是怎樣,腸胃不舒服,他就跟我們那個廚師講,今天要特別替我做啊,不能有油,但是又要做西餐。我們那個李老師傅啊,做了個西餐,那位美國人說:哇,你們那個清華西餐做得那麼好,沒有油,又合他的胃口。」

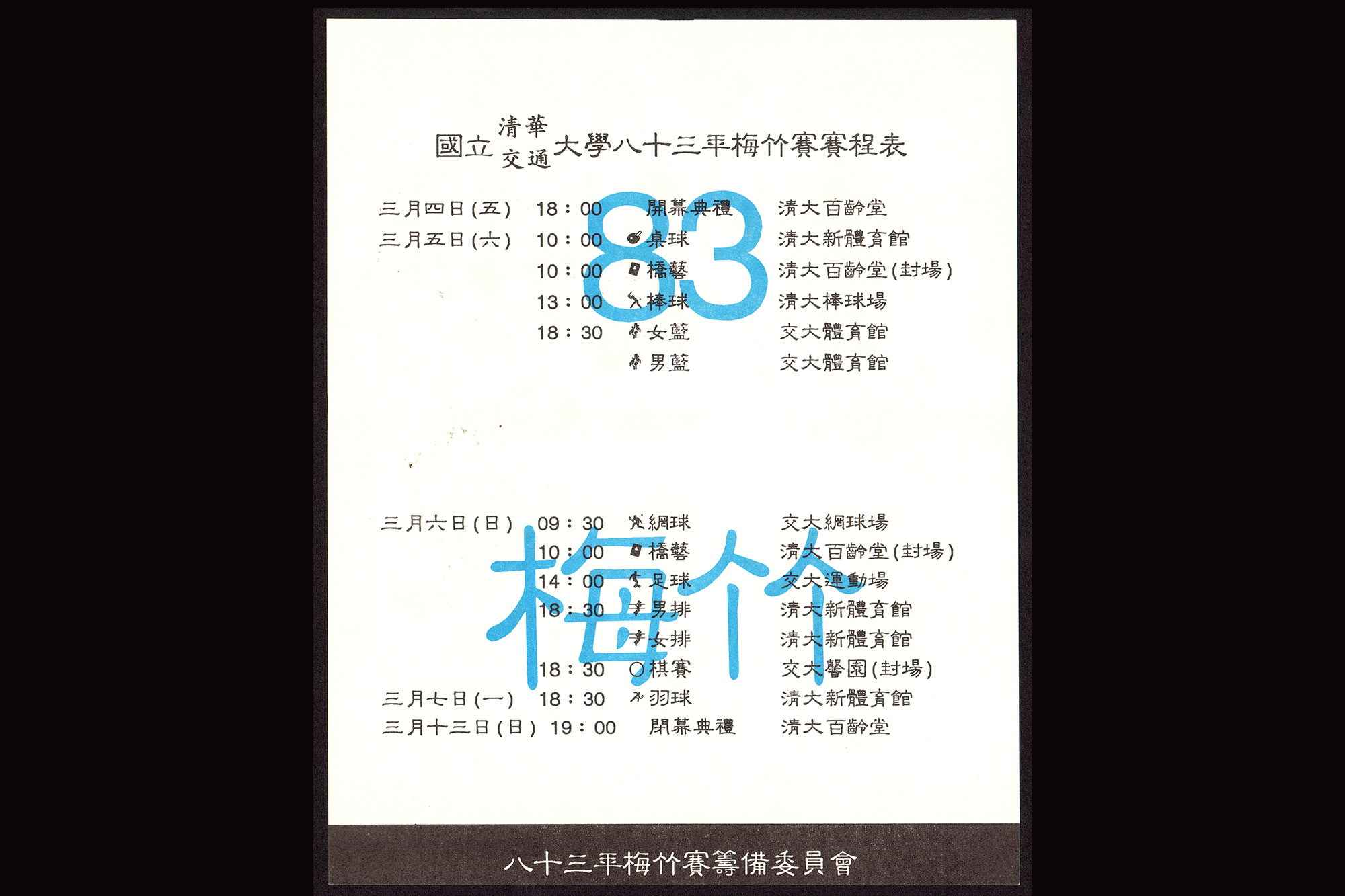

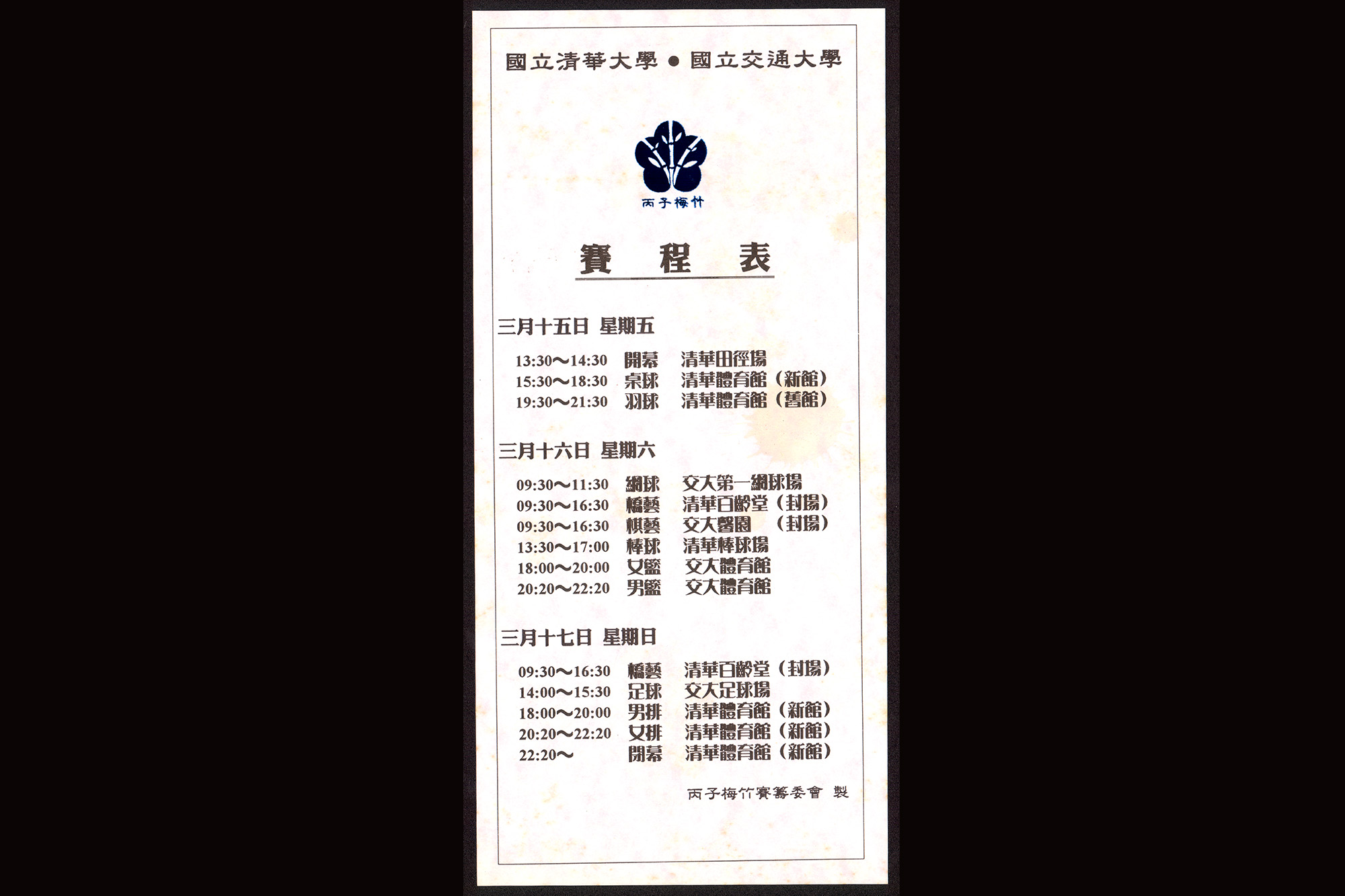

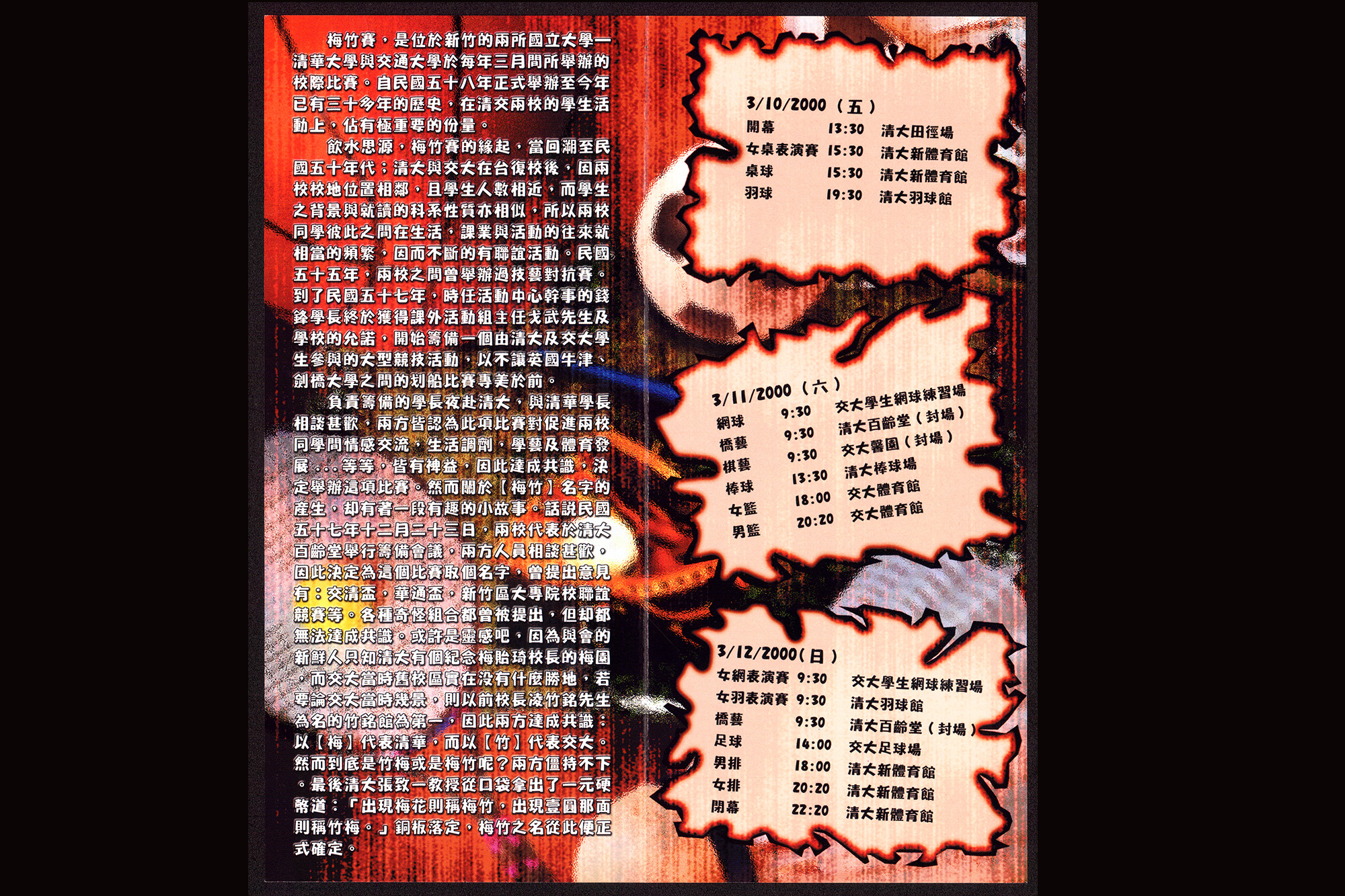

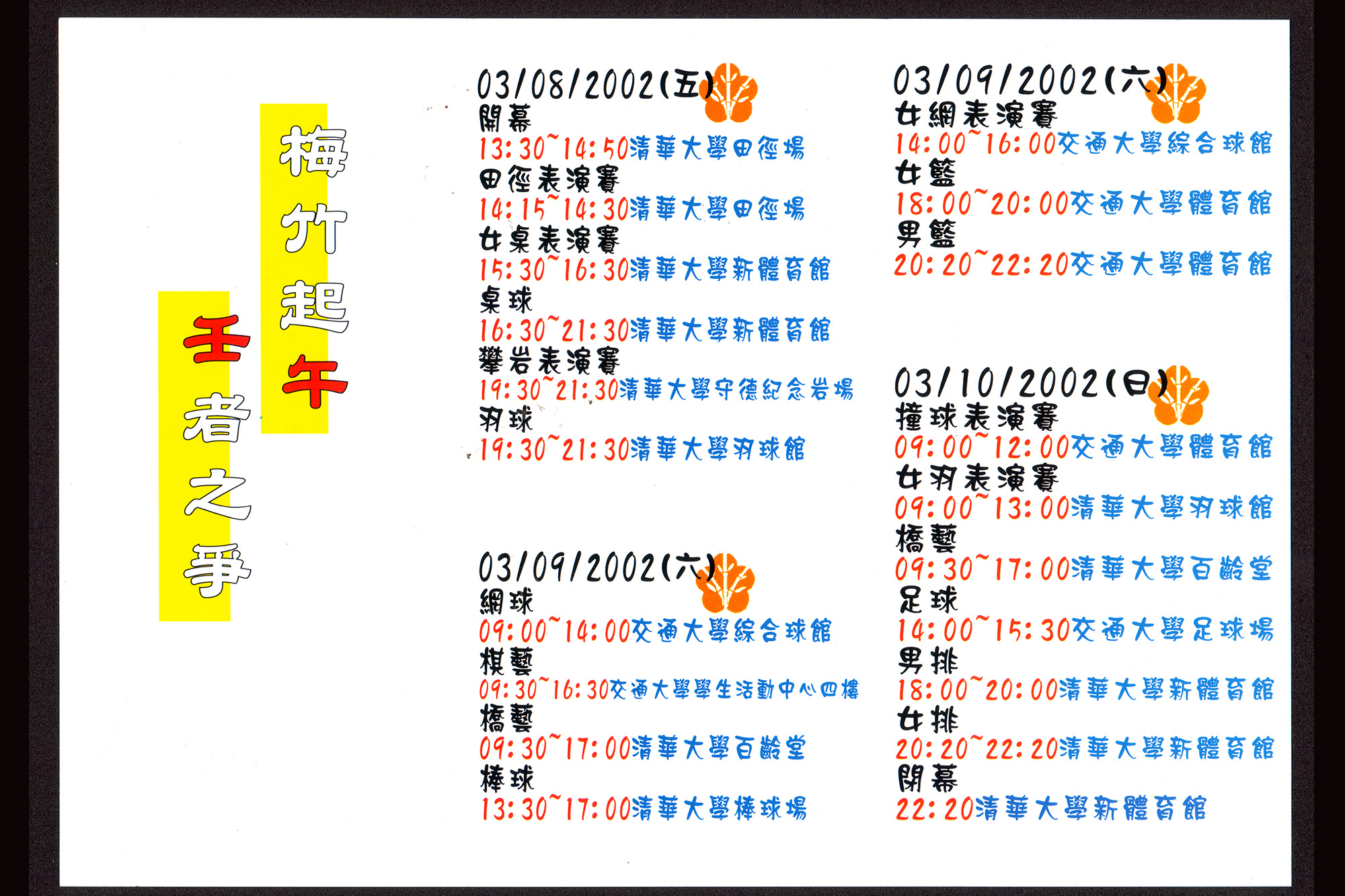

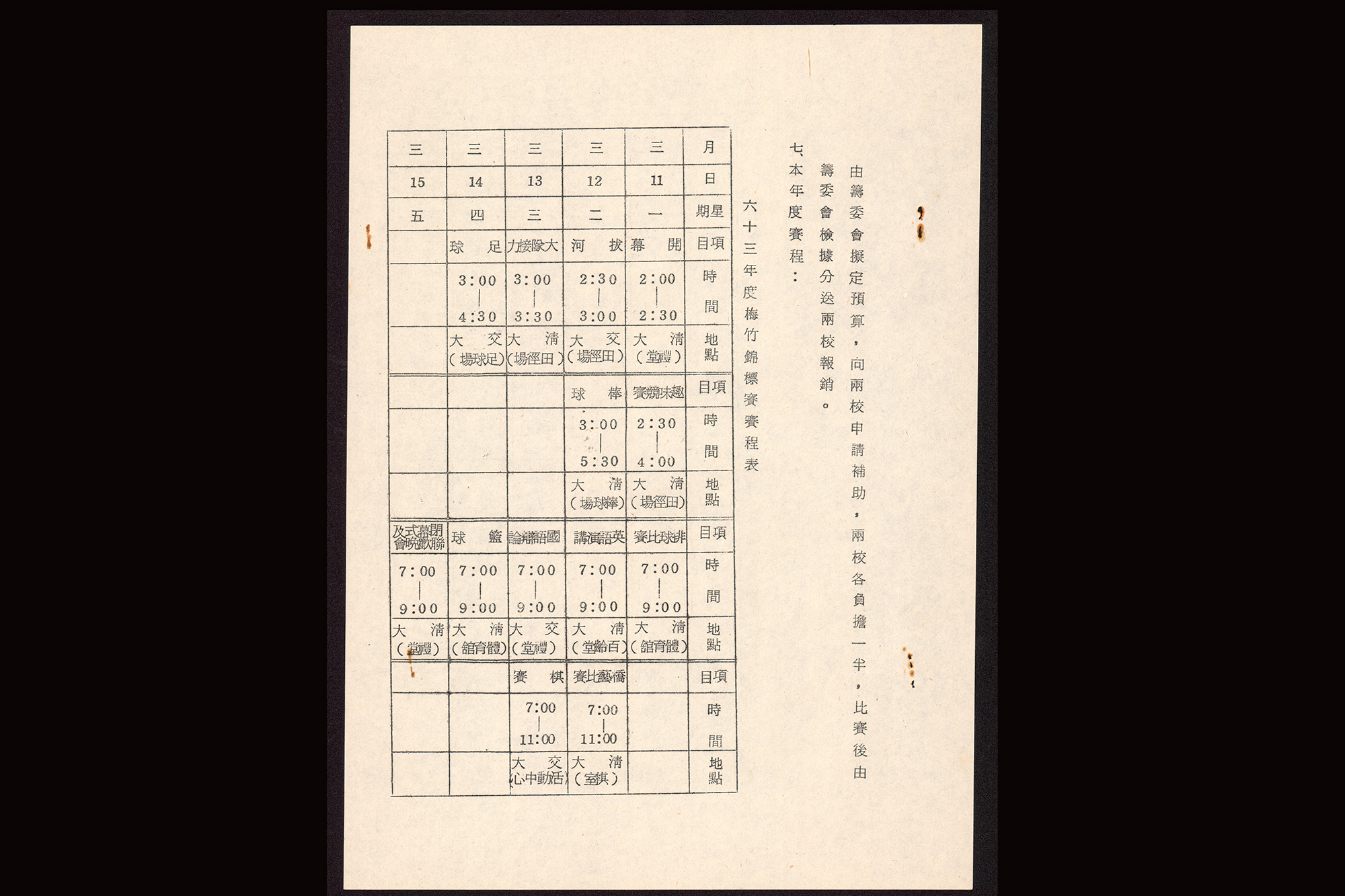

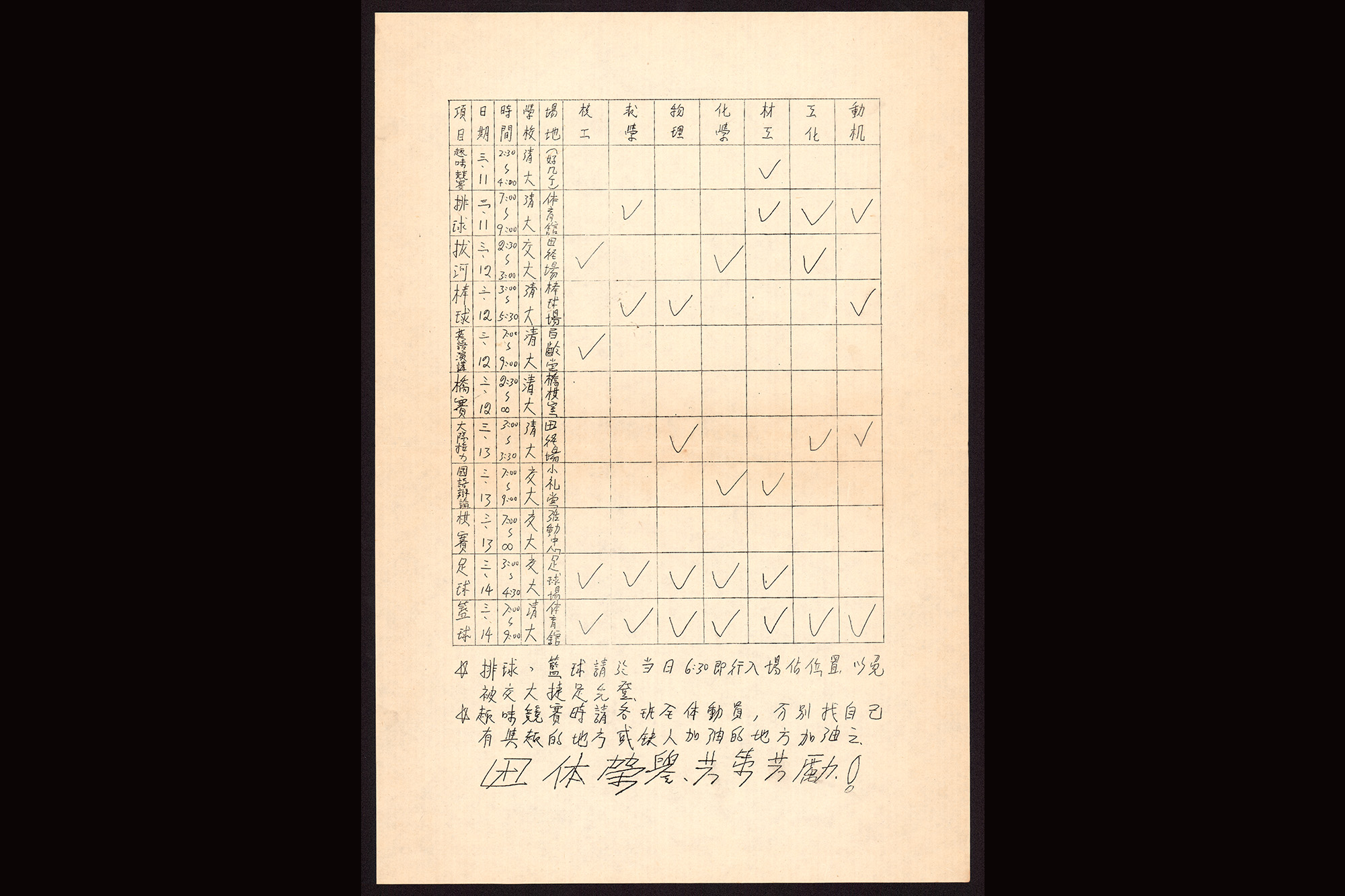

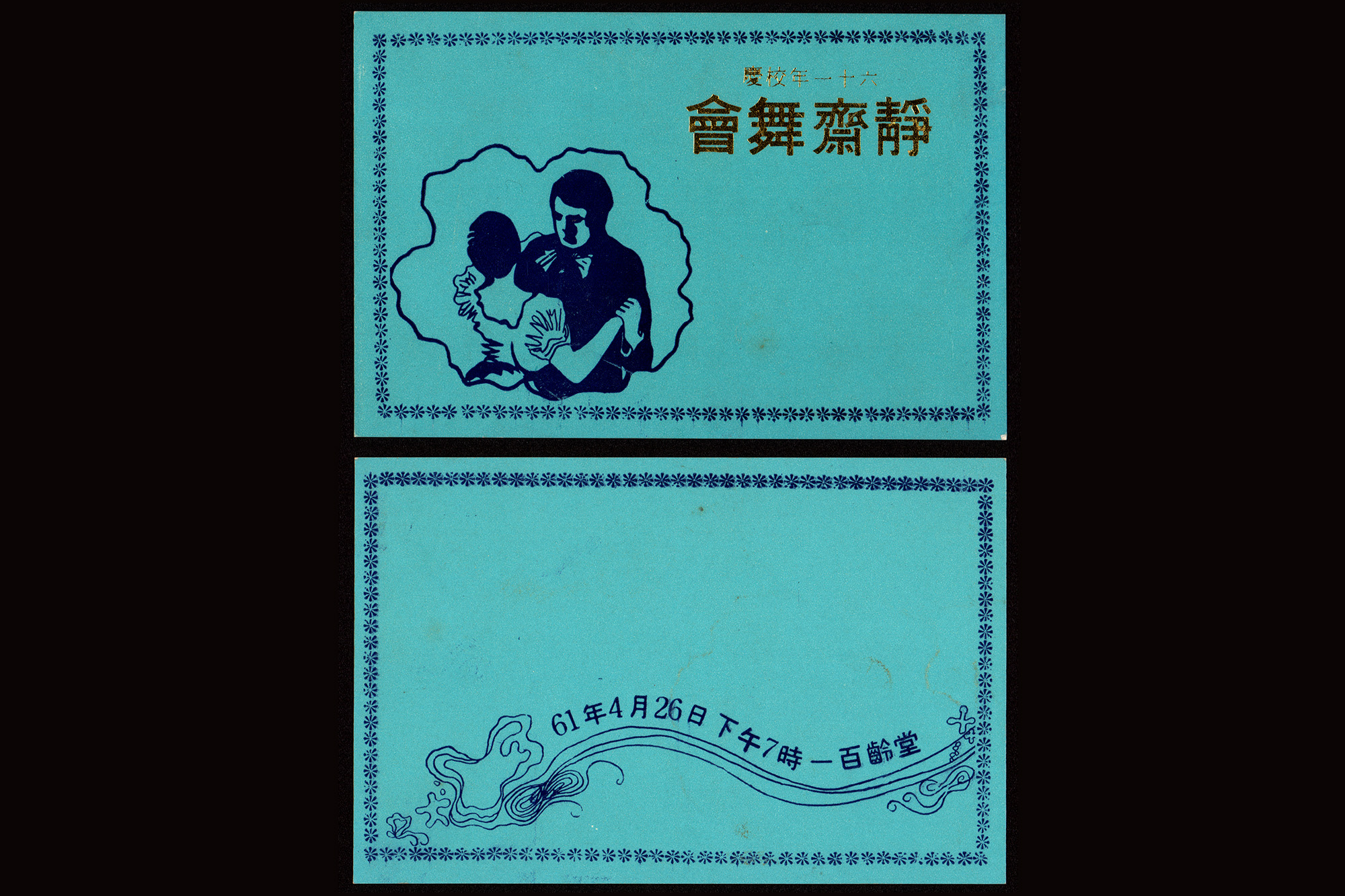

梅竹賽命名之地

由於百齡堂建築外觀雅致,早年是電影公司拍外景的勝地。同時「梅竹賽」的命名也在百齡堂。1956年及1958年清華與交通大學分別在新竹建校,當時兩校師生人數相近,也都以理工科為主,學生互相修課之外,師生也經常在對方校園打球、打橋牌等。到了1968年有人提議辦個校際比賽,雙方同意後便進入命名階段。同年12月23日兩校代表於百齡堂舉行第一次籌備委員會, 提議由兩校各取一字代表,清華取梅校長之「梅」字,交大則取交大校長凌竹銘之「竹」字。到底是「梅竹」還是「竹梅」,兩校各執一詞,互不相讓,最後由時任課外活動組主任張致一教授擲銅幣決定誰先誰後,一擲梅花在上,「梅竹賽」從此成為兩校珍貴的校園傳統。

後棟改建

1990年學校又另建一棟招待所,即現今的第二招待所,於是百齡堂又名第一招待所。爾後為提供各界專家學者、校友返校參與各項活動,以及召開各種國際會議時,讓外地來的與會者有一個溫馨、完善的住所,學校於西院原男單宿舍處,建造一棟地下一層、地上八層,總樓板面積約3,276平方公尺的「清華會館」。2006年落成啟用,並委託桃園景園飯店在此提供飯店式專業且精緻的管理服務。當時百齡堂後棟的設施逐漸老舊,住宿功能也已被取代。於是2010年學校將後棟拆除,原地改建為清華名人堂,為一多功能會館,於2013年12月19日正式啟用。前棟則在徐遐生校長任內的支持下,把原來接待貴賓、學生止步的場域,開放成校園咖啡廳,2002年「柑仔店清大咖啡館」開幕 ,2006年改由校友林群經營「蘇格貓底二手書屋」,2019年則由林宜煇校友創立「清華水漾餐廳」。

少數存在的校園早期建物

雖然百齡堂不同於月涵堂及大禮堂,不是由校友捐款興建,但同為歷史悠久的清華三堂,一樣都承載著許多清華記憶與清華精神 。百齡堂亦是校園內少數幾棟超過40年的古蹟級建築物, 除後棟改建為名人堂外,前棟外觀依舊維持當初興建的樣子,再加上改為開放式餐廳,為貴賓訪客參訪校園的必到之處,同時也是校友返校得以緬懷校園生活往事的早期建物。