興建緣由

暨1963年清華同學會為紀念梅校長而發起捐建月涵堂後,1969 年清華同學會再次發起募款,籌組「清華校友捐建母校大禮堂兼學生活動中心籌募委員會」(後簡稱籌募委員會),除紀念1958年8月在上海去世的周詒春校長(任期1913-1918)外,主要原因為清華在台建校後,師生人數日漸增加,校內集會及重要活動可使用的場地,相繼出現不敷使用的窘境:

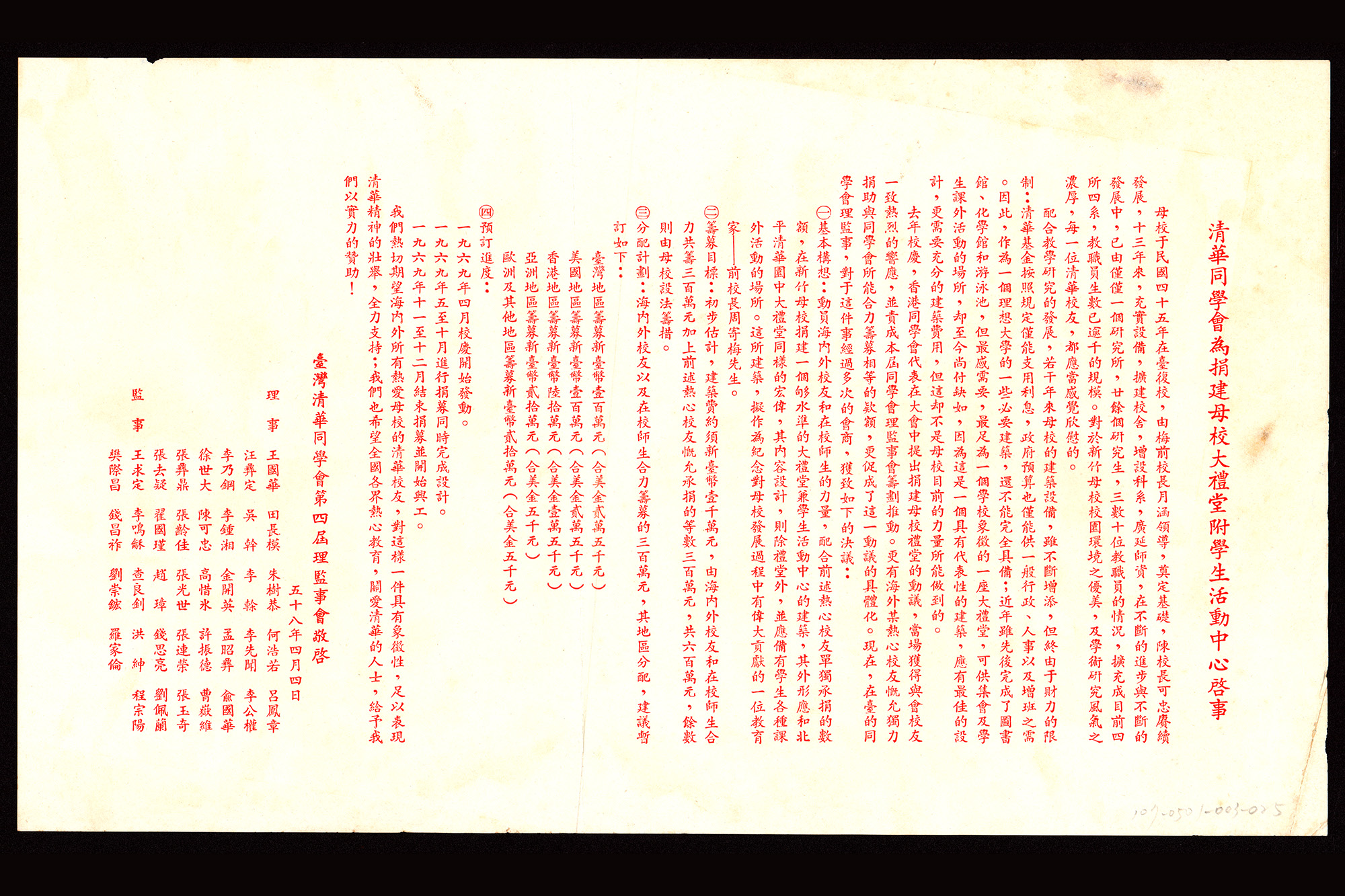

「配合教學研究的發展,若干年來母校的建築設備,雖不斷增添,但終由于財力的限制:清華基金按照規定僅能支用利息,政府預算也僅能供一般行政、人事以及增班之需。因此,作為一個理想大學的一些必要建築,還不能完全具備;近年雖先後完成了圖書館、化學館和游泳池,但最感需要,最足為一個學校象徵的一座大禮堂,可供集會及學生課外活動的場所,卻至今尚付缺如,因為這是一個具有代表性的建築,應有最佳的設計,更需要充分的建築費用,但這不是母校目前的力量所能做到的。」

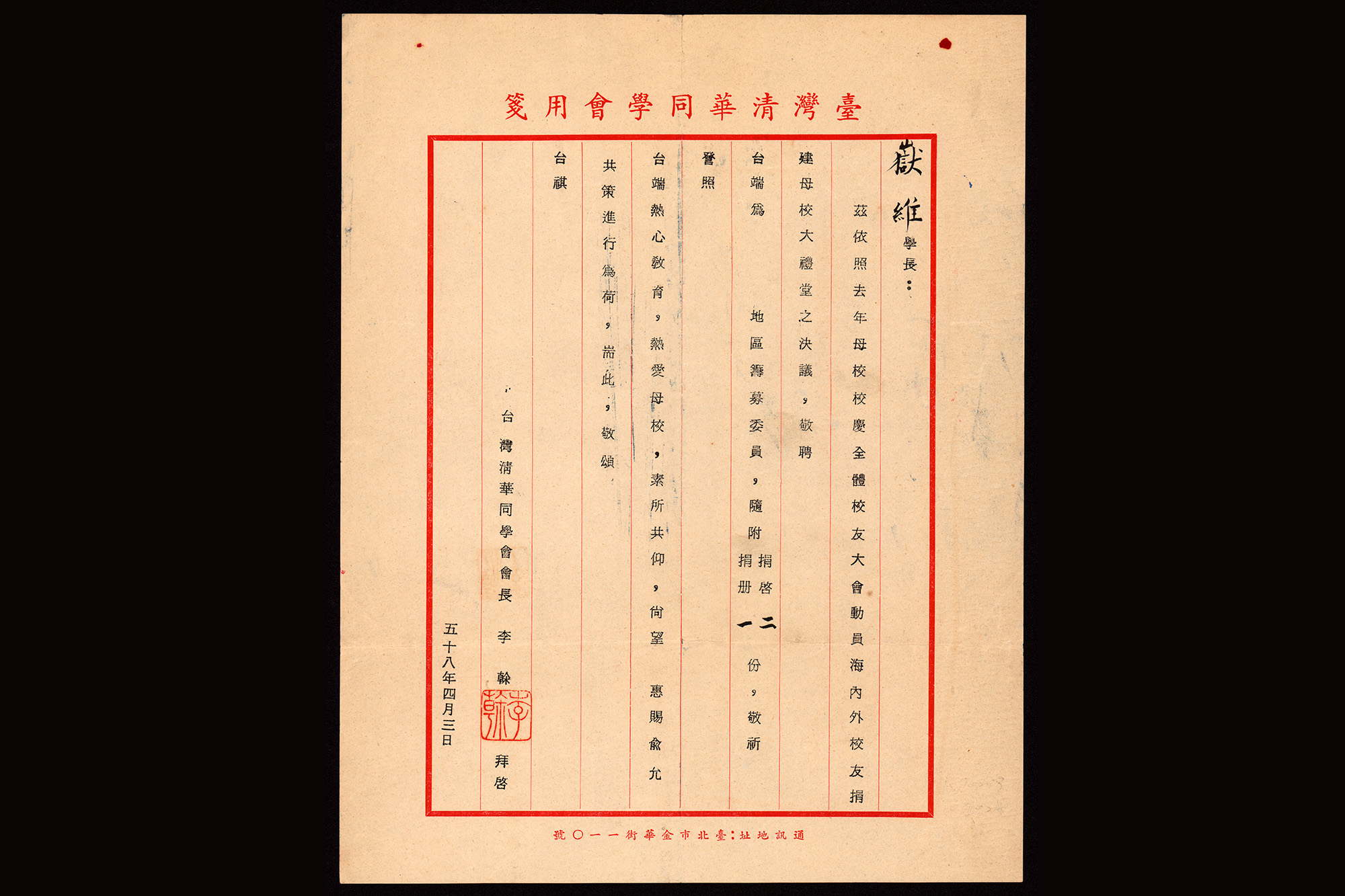

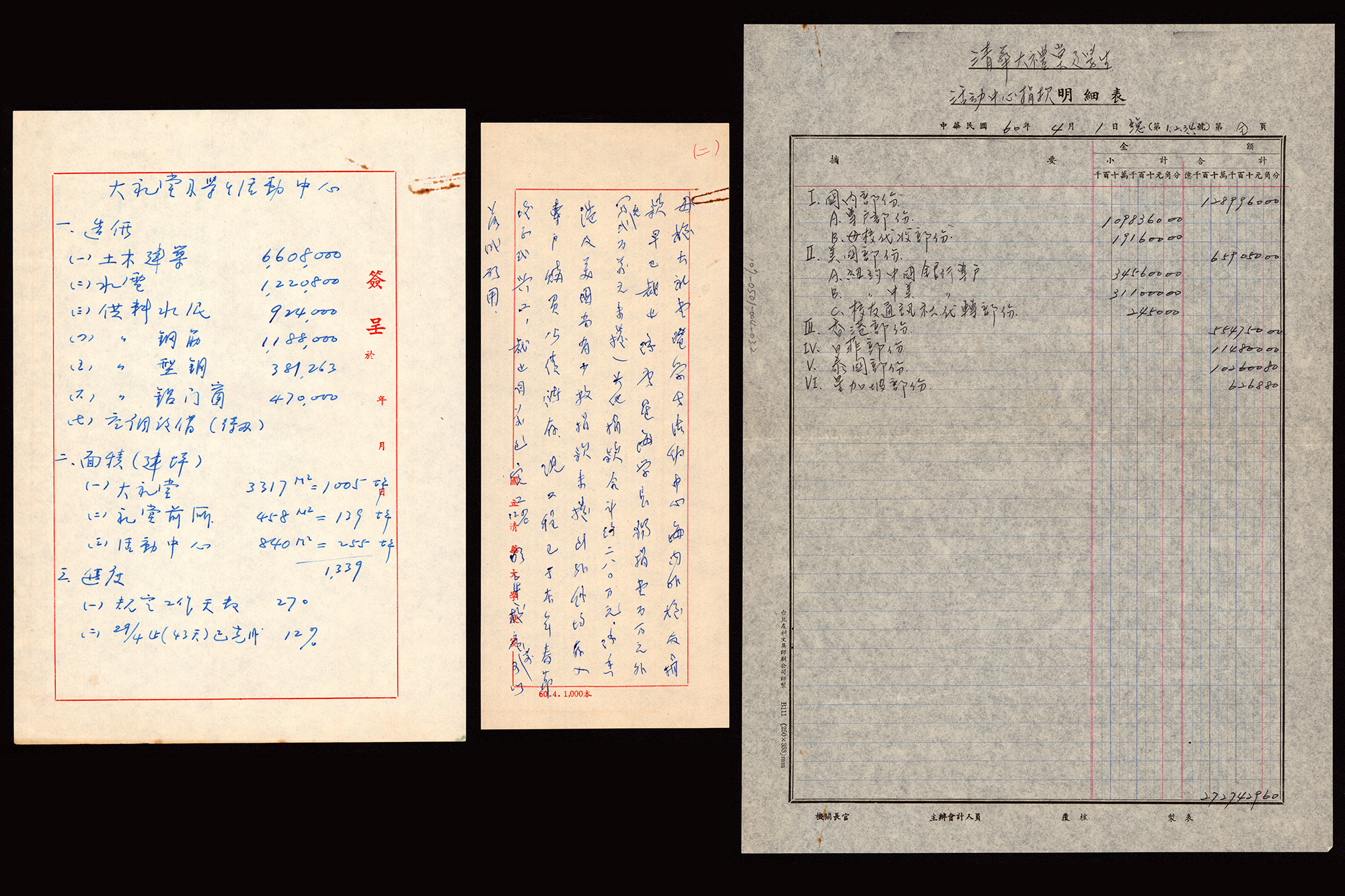

捐建大禮堂的提議,在1968年校慶時,由香港同學會代表在大會中提出,當場獲得與會校友一致熱烈的響應。當時已遷居香港的唐星海校友(20級)更是慨允捐助「相對金額」,即校友募款一元、他就認捐一元,促成這一提議的具體化。初步估計約需新台幣一千萬元的建築費用,由海內外校友與校內師生合力共籌三百萬元,唐校友承捐相對金額三百萬元,其餘費用則由校方支出。共分五區募款,台灣地區、美國地區與香港地區各籌募新台幣一百萬元整,亞洲地區、歐洲及其他地區各籌募新台幣二十萬元。預訂時程為:1969年4月校慶開始啟動;1969年5至10月進行捐募同時完成設計;1969年11至12月結束捐募並開始興工。

「我們熱切期望海內外所有熱愛母校的清華同學,對這樣一件具有象徵性,足以表現清華精神的壯舉,全力支持;我們也希望全國各界熱心教育,關愛清華的人士,給予我們以實力的贊助!」

籌建過程

「請素負盛譽之基泰建築師參照北平清華園大禮堂之型式設計藍圖,並請身受周故校長訓誨之朱彬(一九一八)學長主持其事,另請關頌韜、張昌華、李為光諸學長協助之。」

關於大禮堂的設計事宜,一開始便考慮由基泰工程公司擔任,當時負責人為18級校友朱彬,42級校友廖仲周也以土木工程師的身份應邀加入,並先與另一位潘紹銓工程師從香港飛到台灣參觀清華校園環境,對大禮堂的建築地點作初步的實地勘察,後返港繪製草圖。

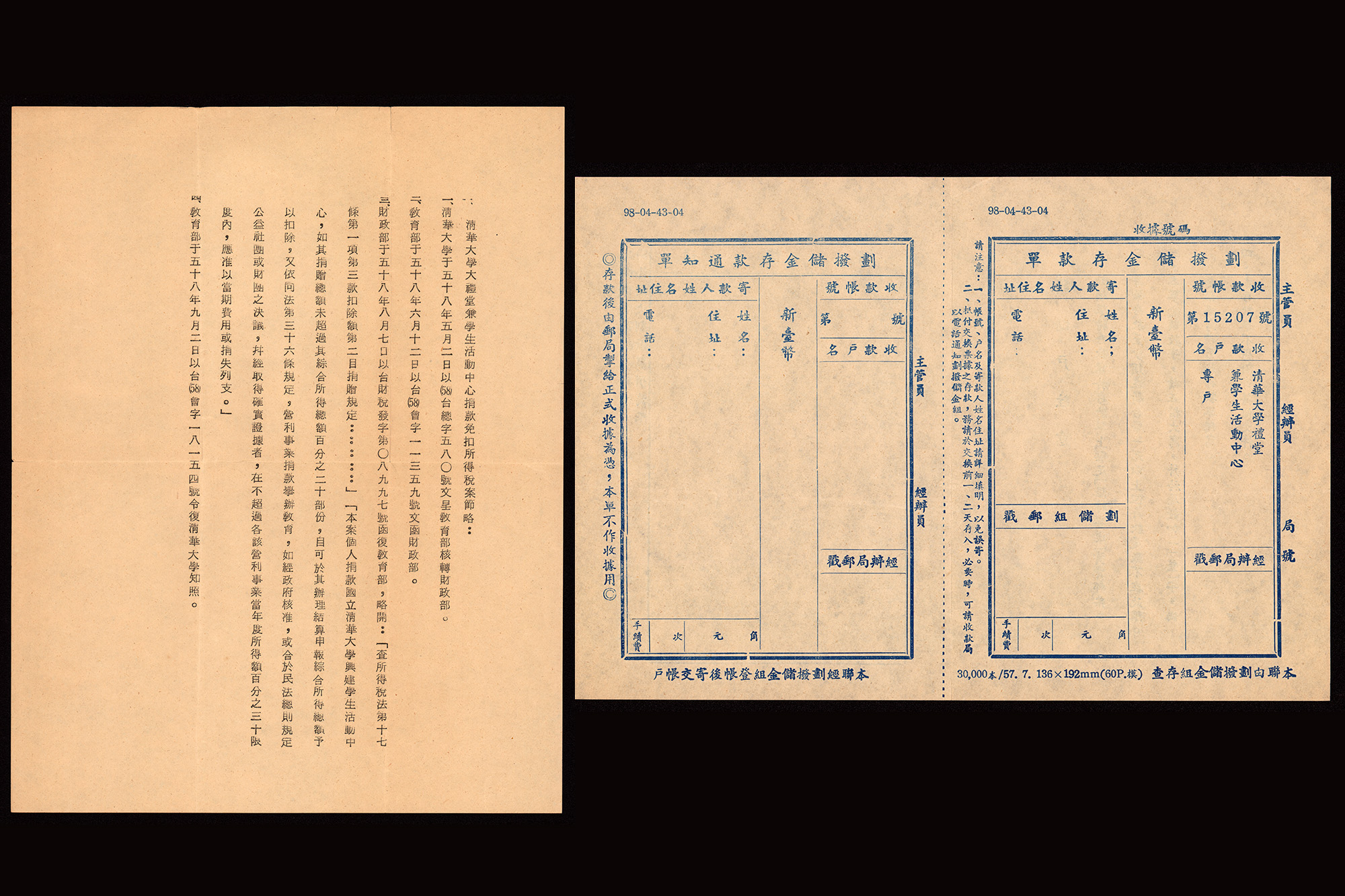

1969年5月8日籌募委員會於月涵堂舉行第二次座談會,會中提及在查良釗的熱心倡導下,在校慶大會發動當日,已有多位校友認捐兩萬元。另時任委員會總幹事的洪同報告已設有國內外的捐款專戶,在台灣開設「清華大禮堂兼學生活動中心」郵政儲金匯劃專戶;國外則在紐約中國銀行開設Tsing Hua Alumni Fund專戶,需由洪同及李榦(時任同學會會長)簽章,才能動用。依當時所得稅法第三十六條規定,捐款在所得稅30%限度內,可享扣除後再計稅的權利,並已用清華的名義,呈教育部核轉財政部辦理。

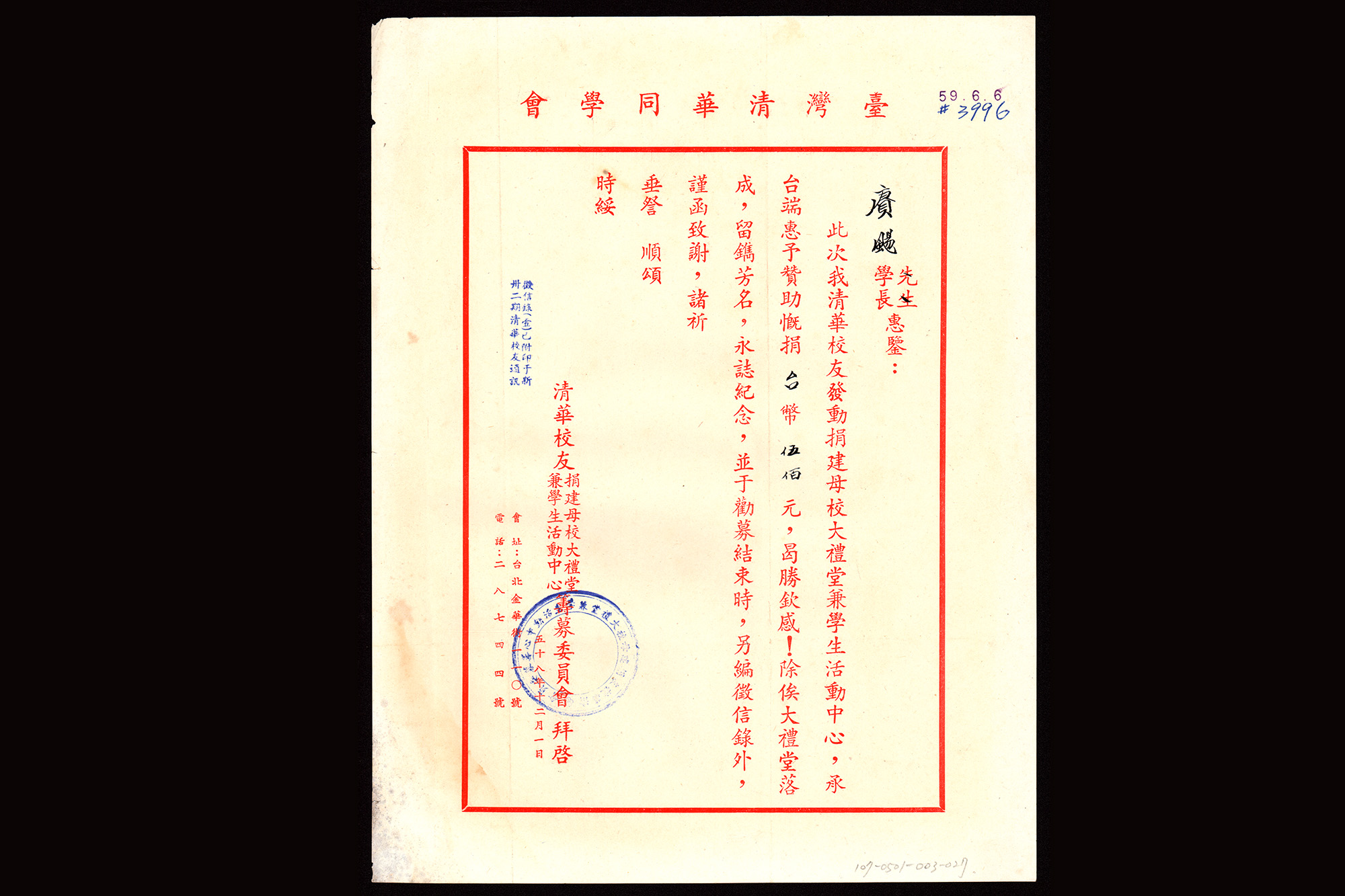

隔年(1970年)截至4月4日止,近一年的時間,在海內外校友暨社會人士的大力支持下,募捐工作已獲得相當成果。籌募委員會將所捐款數目暨捐款人大名,依收到先後編為〈清華大禮堂兼學生活動中心捐款徵信錄(壹)〉(後簡稱徵信錄),起迄時間為1969年5月至1970年4月,並刊登於《清華校友通訊》新32期。國內分郵匯局專戶代收部分(共計190筆)與清華代收部分(共計43筆);國外則分有美國部分(又分紐約中國銀行專戶,共計44筆;紐約中美銀行專戶,共計79筆)、香港部分(共計26筆)、日菲部分(共計10筆)、泰國部份(共計23筆)等。

除捐款外,也有實物(建材)的捐贈:荷台灣塑膠公司捐贈塑膠建材(約值新台幣五萬元,由錢昌祚校友接洽);荷台灣玻琍公司捐贈全部所需平版及花紋玻琍(由金開英校友接洽);華夏海灣公司捐贈室內所需塑膠布料;荷開南木業公司捐助價值兩萬元之夾板(由張光世校友接洽)。

同年基泰工程公司於3月將初完成的設計藍圖帶來台灣。校方提出意見後,又送回基泰修改。校方也已決定在當年校慶日舉行破土典禮,之後再視經費情形或將部分工程先行發包動工。於是破土典禮在1970年校慶大會與同學會年會後在成功湖畔舉行,由當時掌校的閰振興校長和同學會李榦會長賢伉儷聯合主持,儀式簡單隆重。破土典禮後不久,廖校友於5月底再次代表基泰自港來清華實地勘察並與校方交換意見。

爾後《清華校友通訊》新33-34期及新35期,分別再次刊登〈徵信錄(貳)〉(1970年4月7日至1970年8月30日)與〈徵信錄(參)〉(1970年9月1日至1971年2月10日)。另新36期與新37-38期,也分別刊登〈清華校友捐建母校大禮堂暨學生活動中心籌募委員會啟事〉。除了補充新增的捐贈與徵信錄堪誤外,也報告設計與工程發包的進度。其中新36期之啟事時間為1971年4月1日,文末說明建築藍圖已完成,地點未定:「關于母校大禮堂暨學生活動中心建築藍圖,業經基泰建築師設計完成,惟以建築地點母校尚有考慮,致遲發包。刻一切均已備妥,一俟母校決定地點,即可興工…」新37-38期的啟事時間則為同年7月31日,於第三點說明興建地點已決定,但因預算問題而未發包:然而於啟事旁又告知已發包的消息:「大禮堂土木工程已發包:(上版後新竹電話)校友發起捐建之母校『大禮堂暨學生活動中心』之土木工程部分,已於十月十九日以新台幣七百四十二萬元發包-水泥鋼筋等材料由學校供應。預計明年冬季可能完工啟用。」

因此,在募款暫告一段落後,1971年10月大禮堂興建地點確定、預算問題解決,順利發包,由基泰建築工程公司設計施作。

建造過程-移樹事件

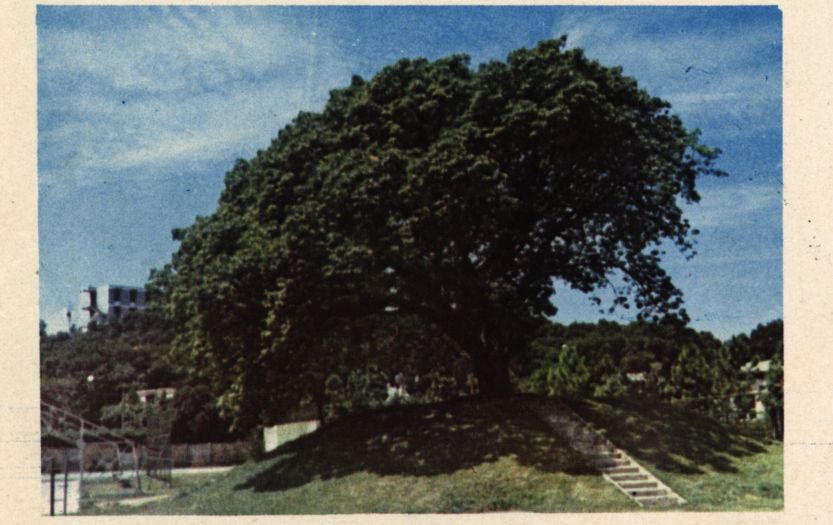

「大禮堂那裡有個老南院,裡面有研究生宿舍、福利社、餐廳、體育室與八戶的職員宿舍等設備,以前那裡有一棵六人合抱的百年大雀榕,因為要蓋大禮堂就把它移走,現在已經看不到了。」

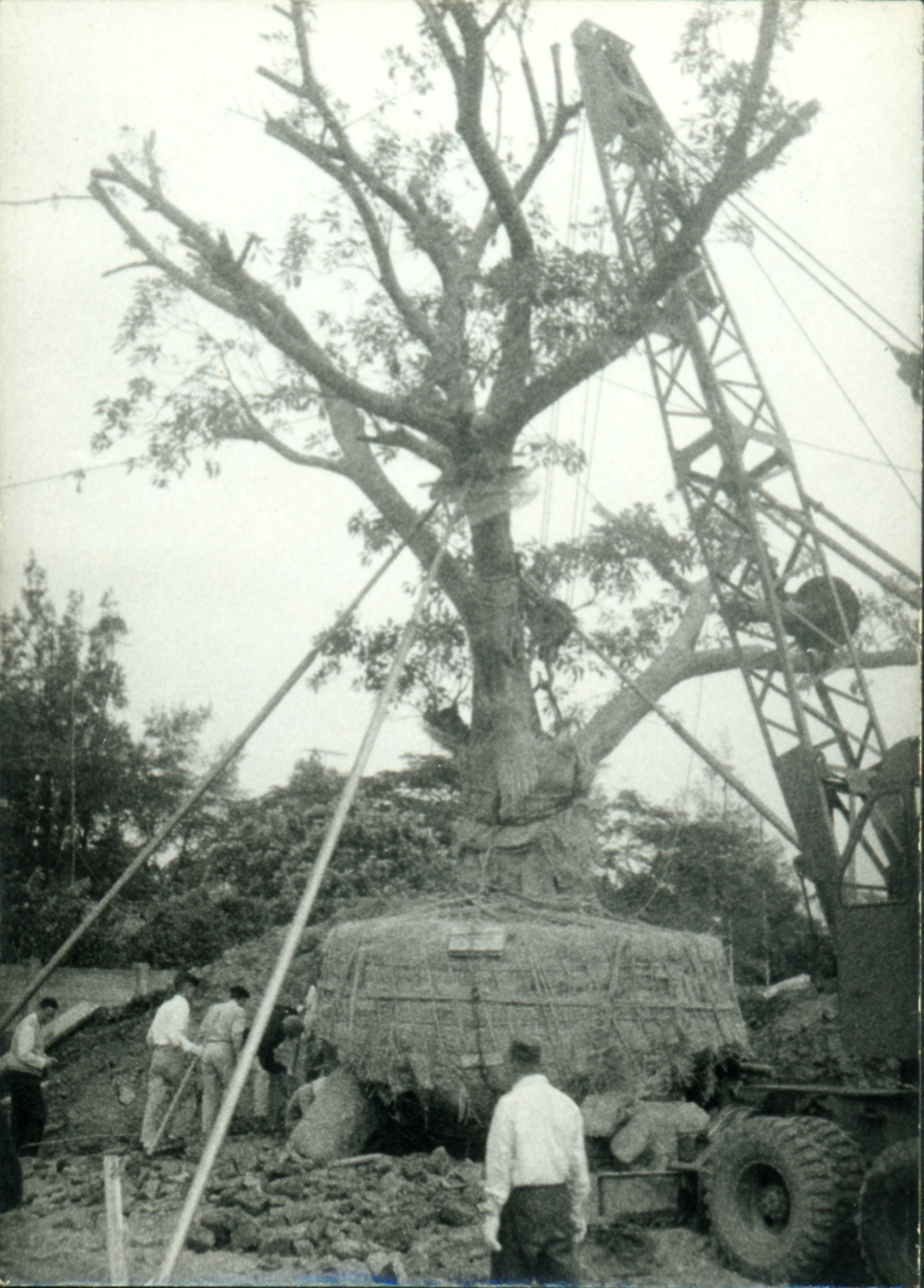

大禮堂距離成功湖約五十公尺,1971年選址確定後,原地的宿舍必須配合拆除:「籌畫已久的大禮堂暨學生活動中心已訂本月發包開工,地點將於本校活動中心舊址,由於規模龐大,部分職員宿舍、福利社、籃球場均將拆除。」後來為避免佔用成功湖畔的相思樹林,學校決定將建築位置向西後挪約五十公尺,原因為:「新計劃中的大禮堂面對標準鐘的方向,因落成後從辦公大樓即可遠望大禮堂雄壯的矗立於成功湖畔。」如此一來,原位於舊籃球場旁的一株老雀榕樹,由於在預定用地之內,就勢必要遷移。這株老雀榕樹若存活至今,將是樹齡超過百年的鎮校之寶。樹幹的周圍堆有大土丘,繞著樹幹設有長條板凳,並鋪設階梯。每逢球賽,大土丘就成為最好的觀賽地點。老雀榕樹體積之大,也是提供全校師生乘涼的好地方。

清華的愛樹之風由來已久,清華的樹,很大一部分是梅貽琦校長時栽種的。曾於1956年擔任梅校長與吳大猷教授助教的沈君山校長,對清華的樹也是很有感情。其於1973年返國任職於清華物理系時,正逢老榕樹面臨被砍的命運,便和當時的保衛釣魚台運動互相呼應,寫了一首護樹歌,取名「保衛大樹台」,然後再教幾位熱心護樹的學生在一個晚會上演唱,坐在台下的徐賢修校長一聽大笑,馬上撥校款兩萬元,決定將老榕樹移植到適當地點,讓其繼續生存。為此還特別請林務局專家來校鑑定,確認可安全移植後才移至成功湖畔。如此校內反對的聲音就較為減少了。

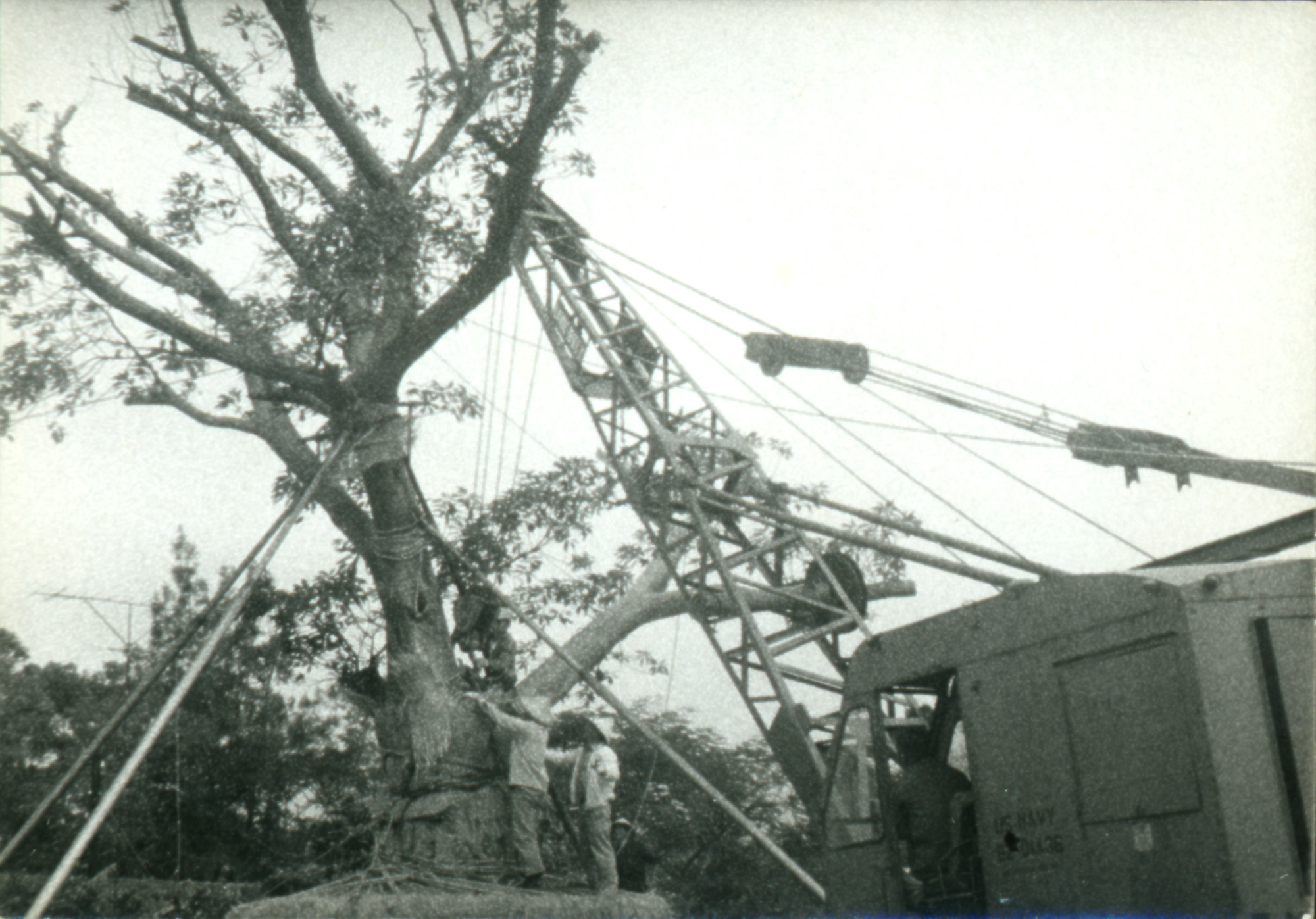

「甚多校內師生所關懷之大榕樹,為興建大禮堂自老南院牆外原址向成功湖畔移植。當時曾動員工人數十,且曾折損軍方借來之起重弔桿一付,最後終告移植成功。現新生枝芽已出現,三數年後應可恢復以往雄姿。」

儘管如此,老榕樹最後還是未能存活。1962年即任職於事務組的陳家進先生談及當年的植樹事件時,對老榕樹無法存活也深感遺憾:

「我記得當時我要移一棵幾百年的雀榕,那棵雀榕包括周邊的根和泥土,可能有一大房間那麼大。當時是劉仲陵擔任總務長,他就去空軍工程聯隊找大型吊車來用,還吊不起來。後來只好動手修掉一部分,減輕重量。可惜這棵樹還是死掉了。」

很多資深同仁同陳家進先生一樣,對於老榕樹無法存活這件事覺得很惋惜,因為要蓋大禮堂,犧牲掉這棵樹。學校在移植地點新種了三顆榕樹,雖於數十年後長成了枝葉茂盛的大樹,卻不幸在2013年底嚴重感染無法醫治的褐根腐病而被鏟除。

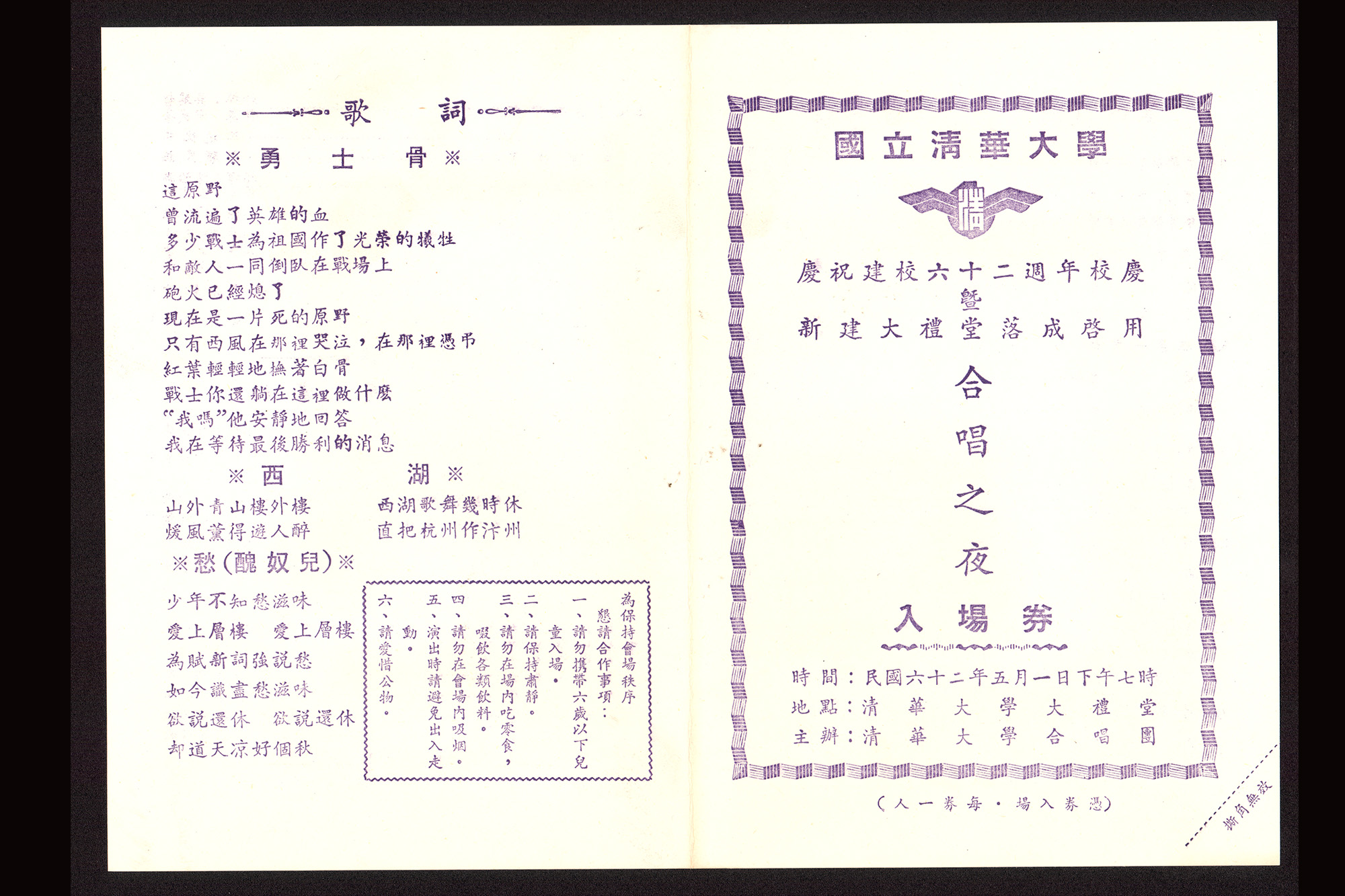

未落成先啟用

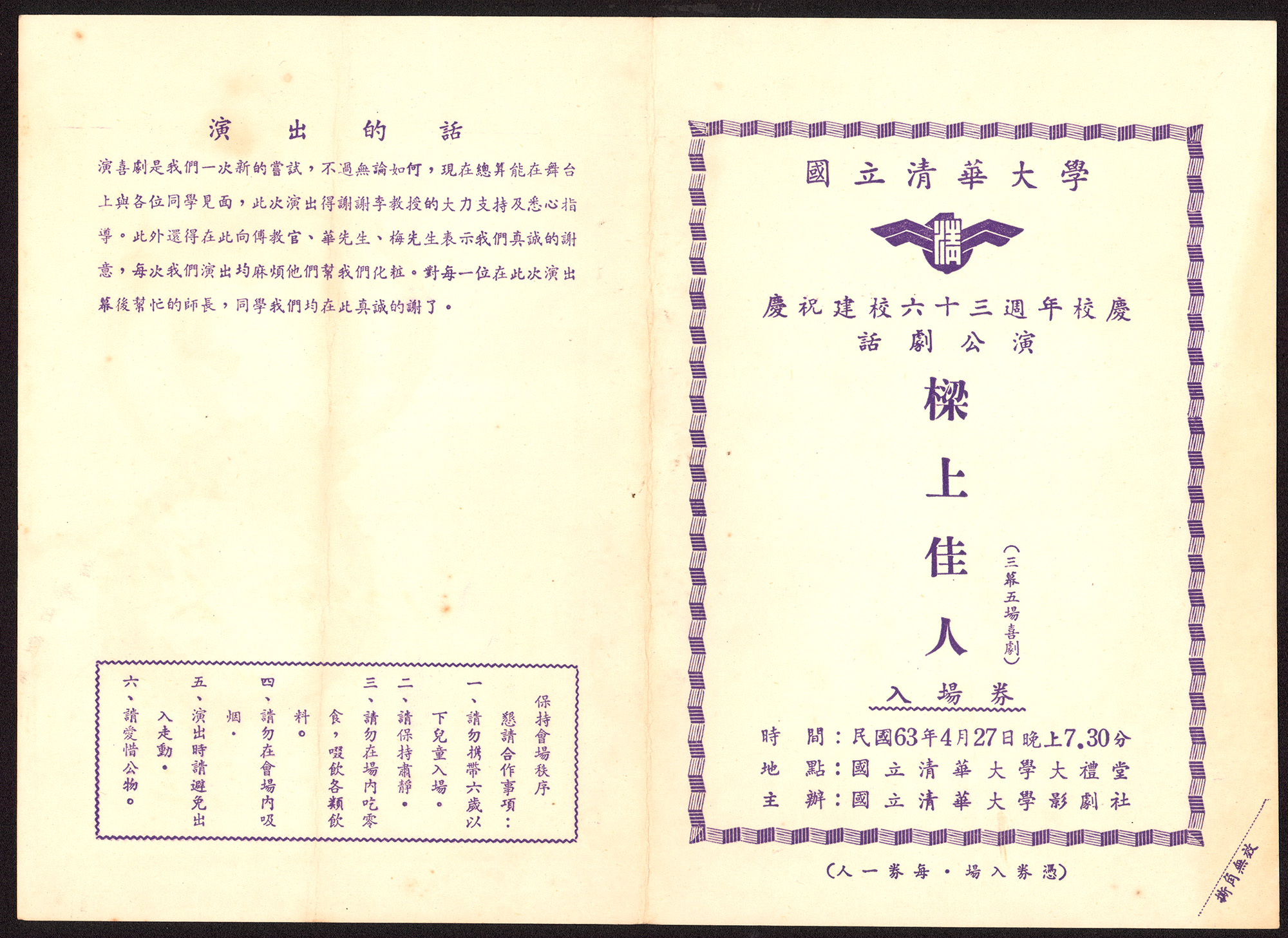

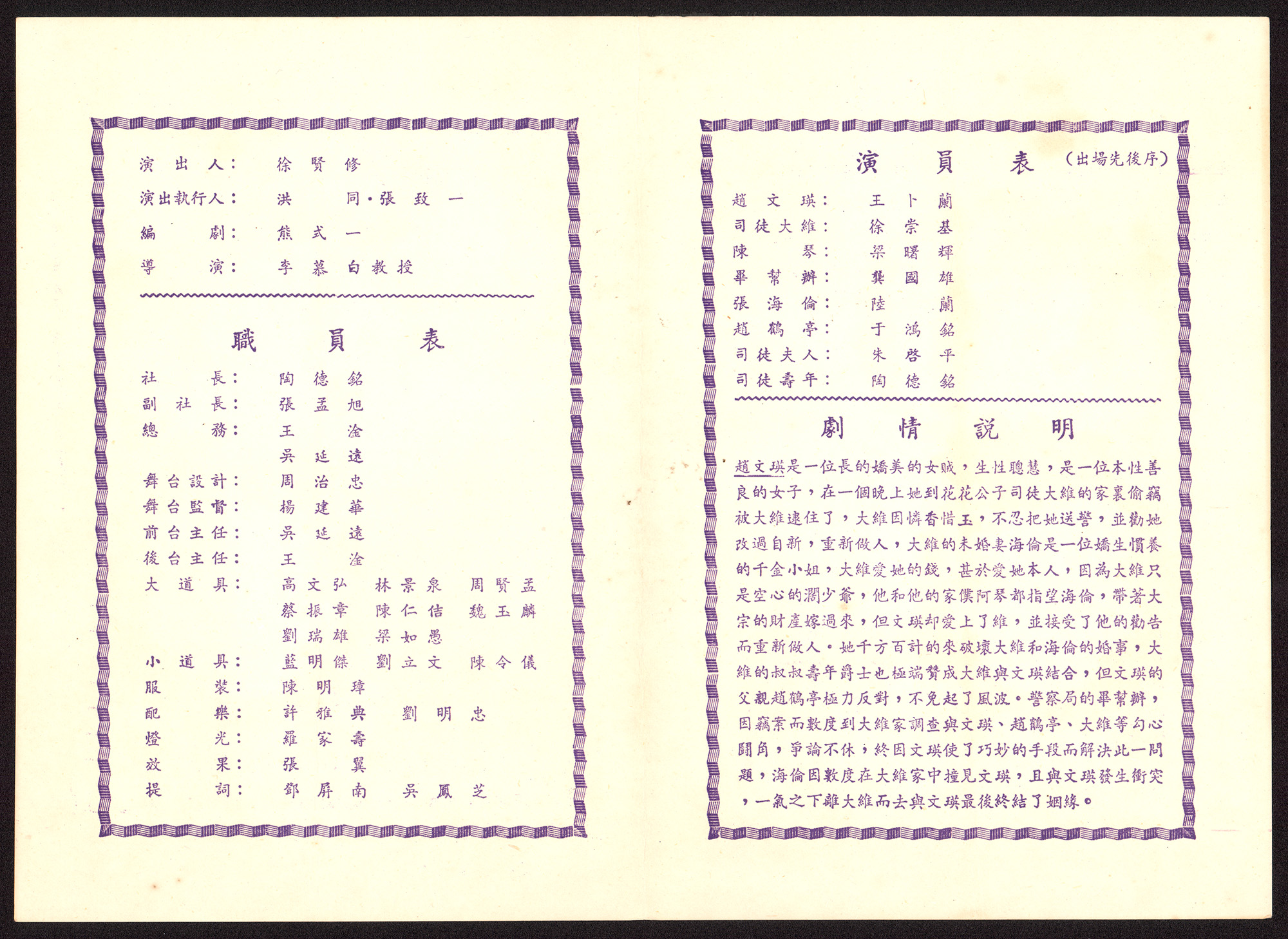

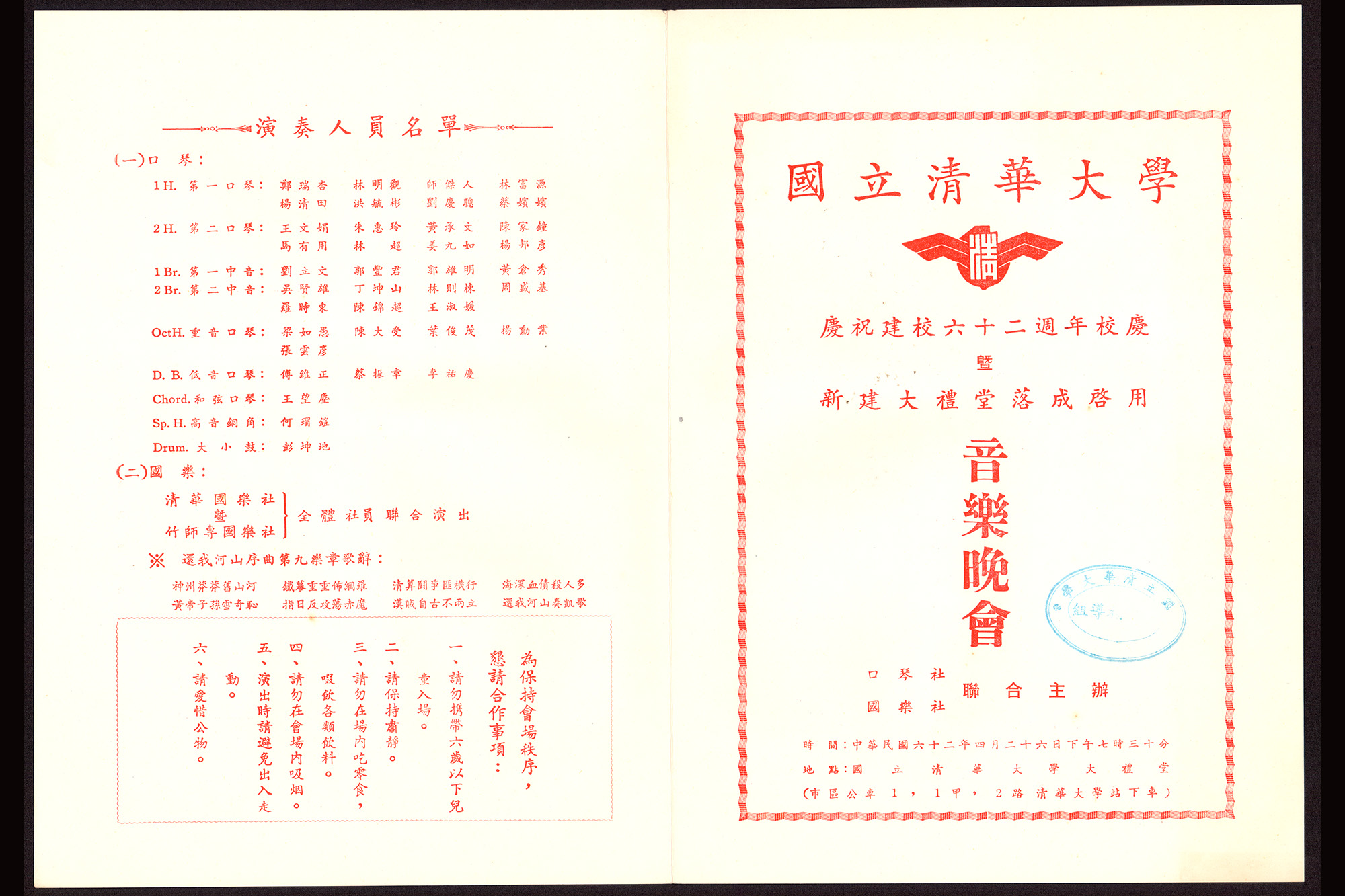

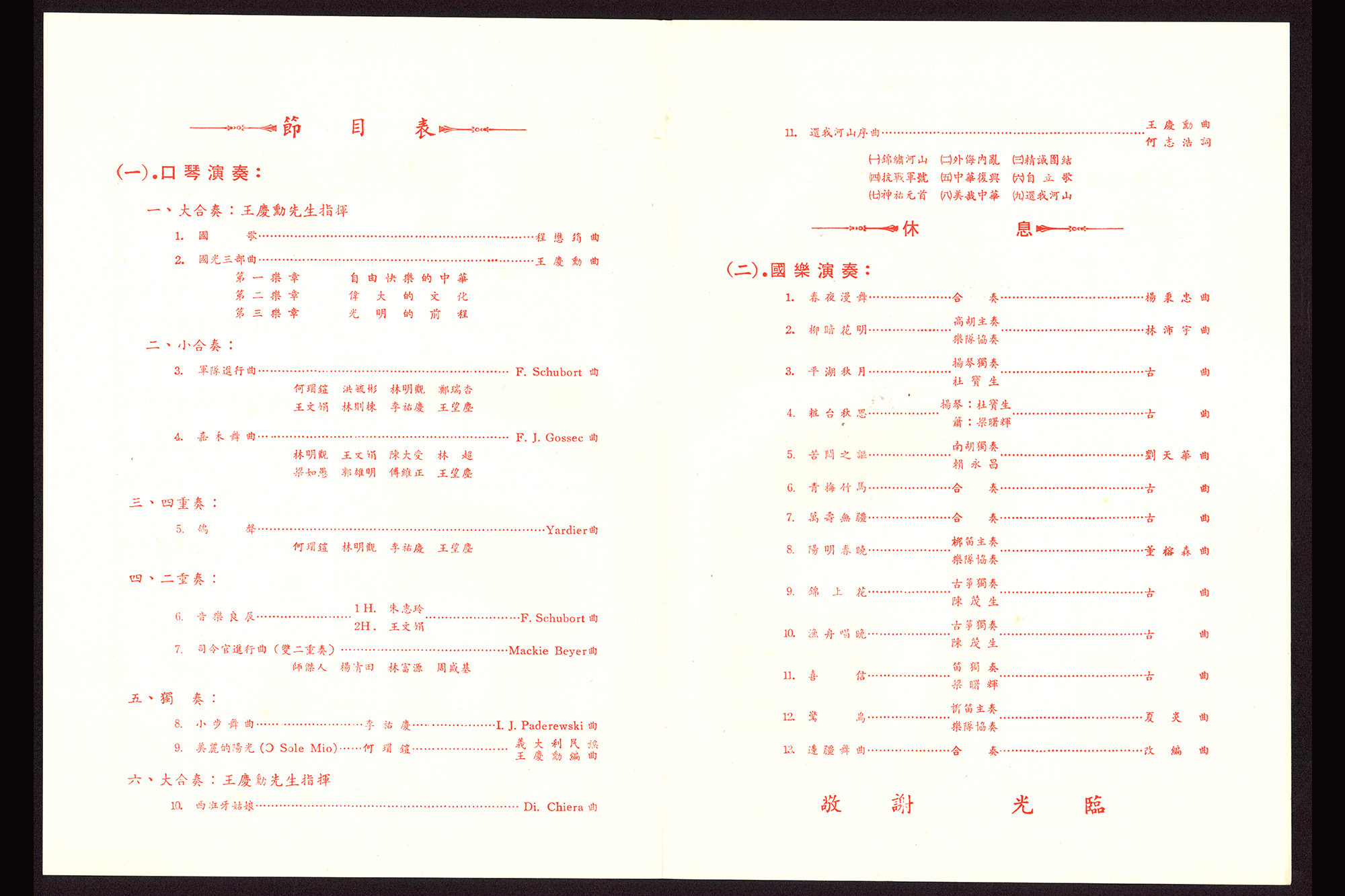

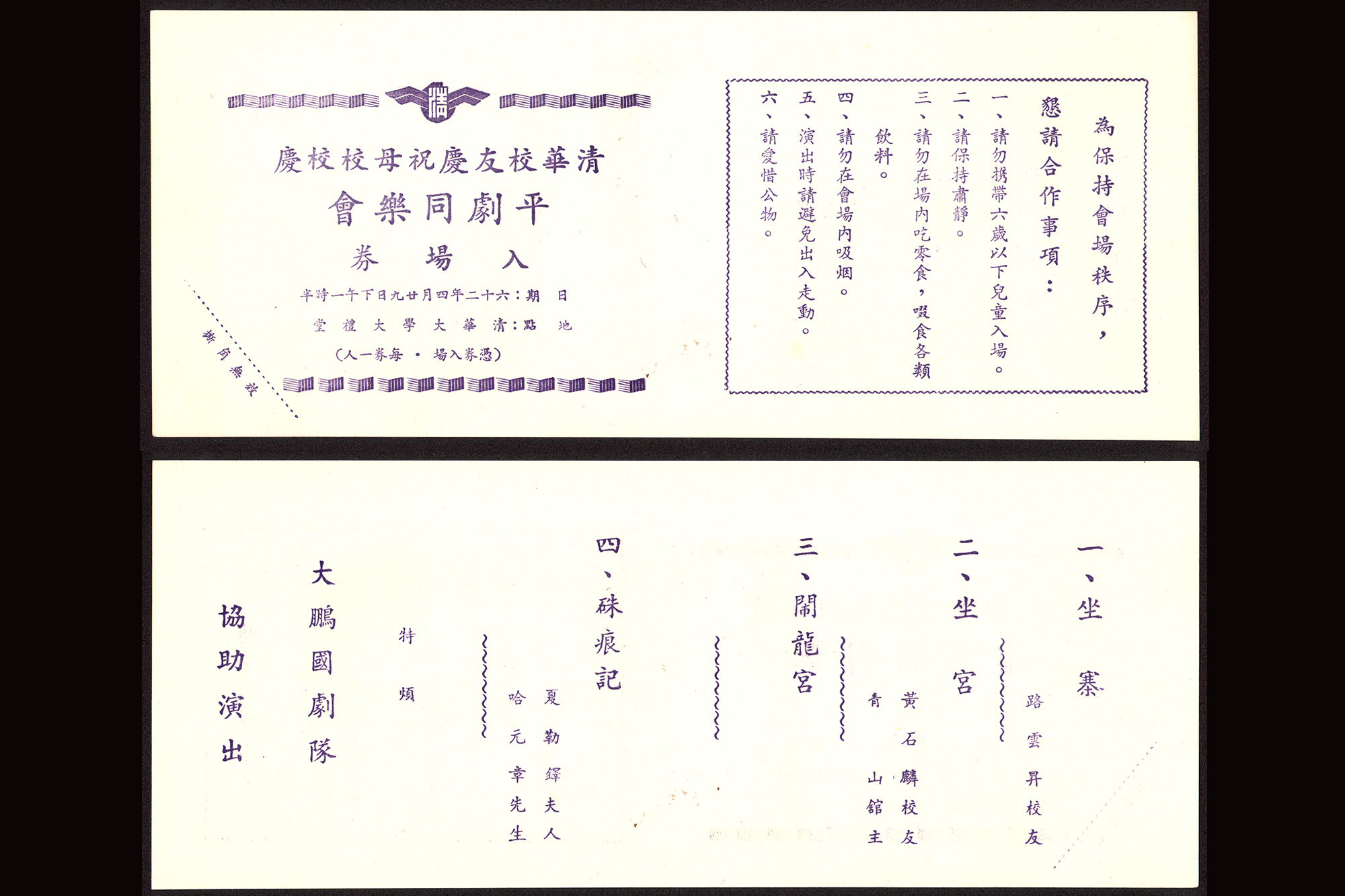

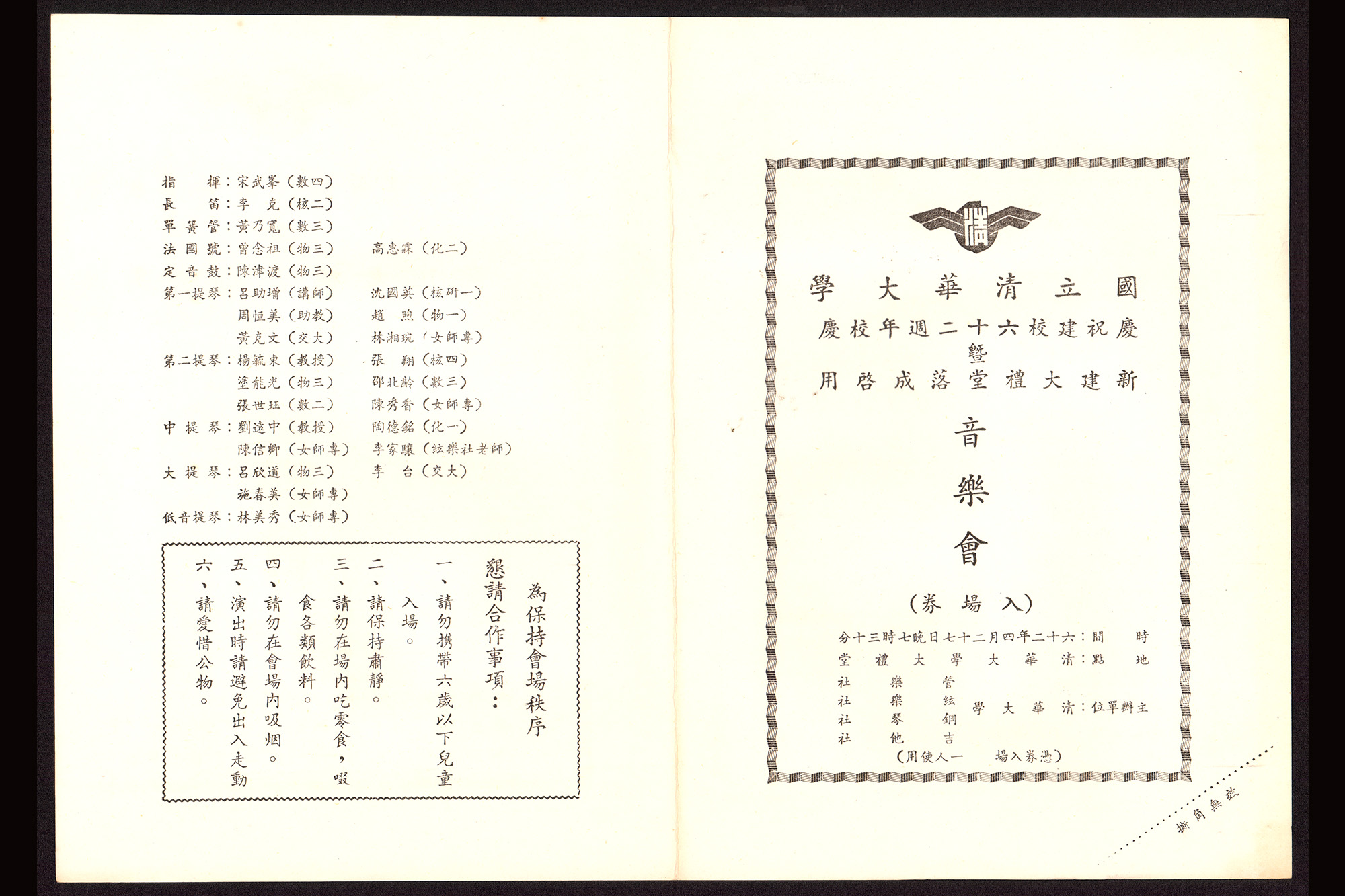

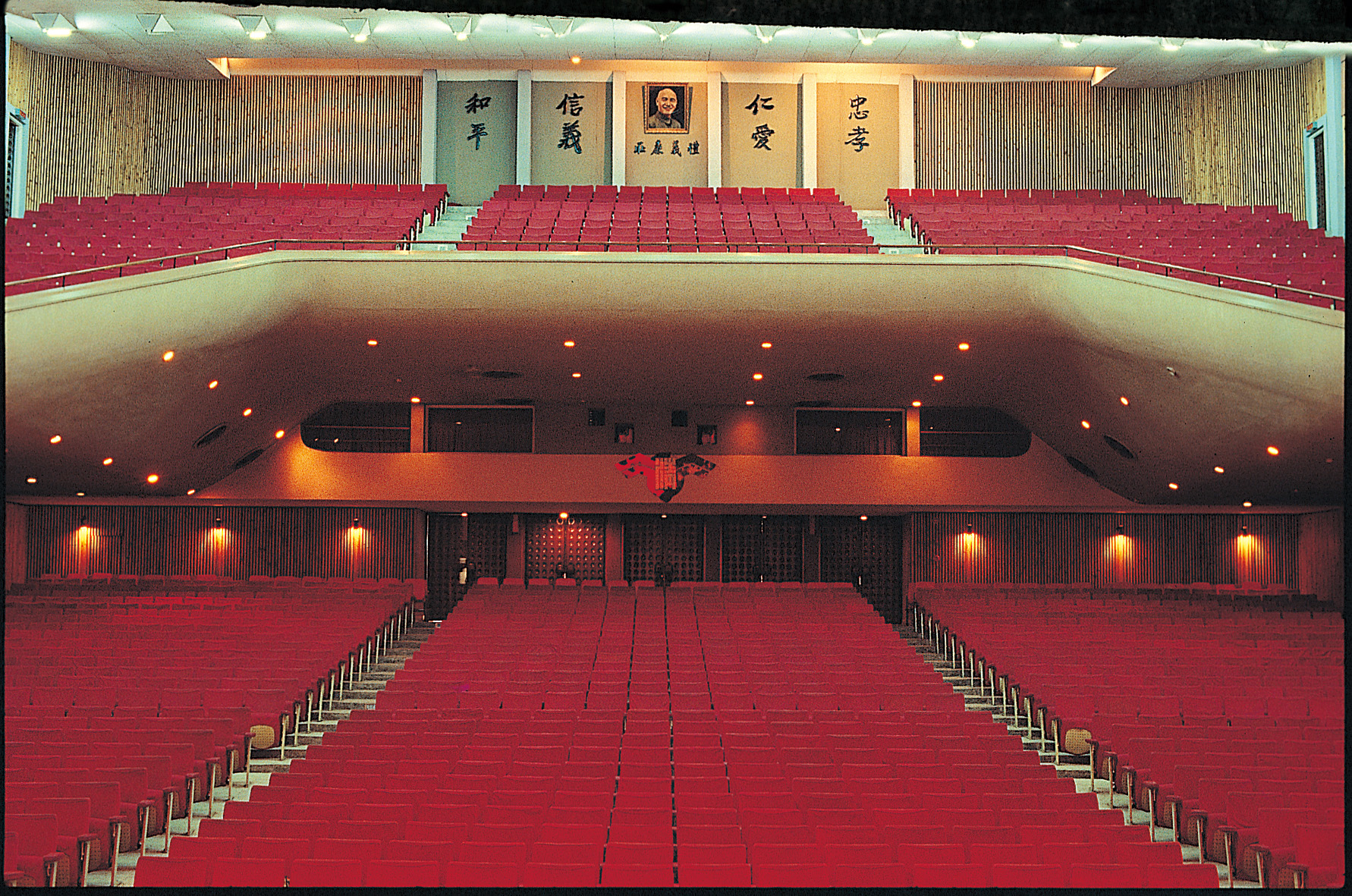

1973年4月29日大禮堂尚未落成,先於校慶大會啟用。募款之初即慨允捐助「相對金額」的唐星海校友之子唐驥千,自港來台參加盛會,與李榦會長一同捐贈大禮堂模型,由徐賢修校長代表接收。

此外,徐校長在致詞時提及::「梅校長曾說過:『大學不是有大樓,而是有大師』,至理名言,所以清華復校十餘年來,都在教學研究上力求充實進展,直到五十七年三月,同學會看到母校發展迅速,但缺少學生集會場所,同時也為紀念周校長寄梅,才發起籌建禮堂。這個禮堂不敢說富麗堂皇,但在台灣也夠水準了。這一建築是校友們熱心母校、紀念先師的另一結晶,也是清華精神又一次的表現。」 李榦會長也於致詞時提及,剛開始推動募款時一點把握也沒有,但依著校友對清華的熱愛,大禮堂最終得已順利建成:「今天大禮堂已經啟用,在大禮堂的建造中,每位同學都有一塊磚頭,這塊磚頭是我們對清華留下的紀念。剛才校長說過大禮堂的重要性,在它是一個標誌(symbol),花去五年的時間,在五年以一非常渺茫的希望,而到大禮堂完成,這是清華同學合作,急公好義的精神的表現。如果我們大家本著這種精神不僅大禮堂可以造起來,其他的事也可以做得到。」由此可知,大禮堂的落成對清華校友的意義之大,為清華精神的具體表現。

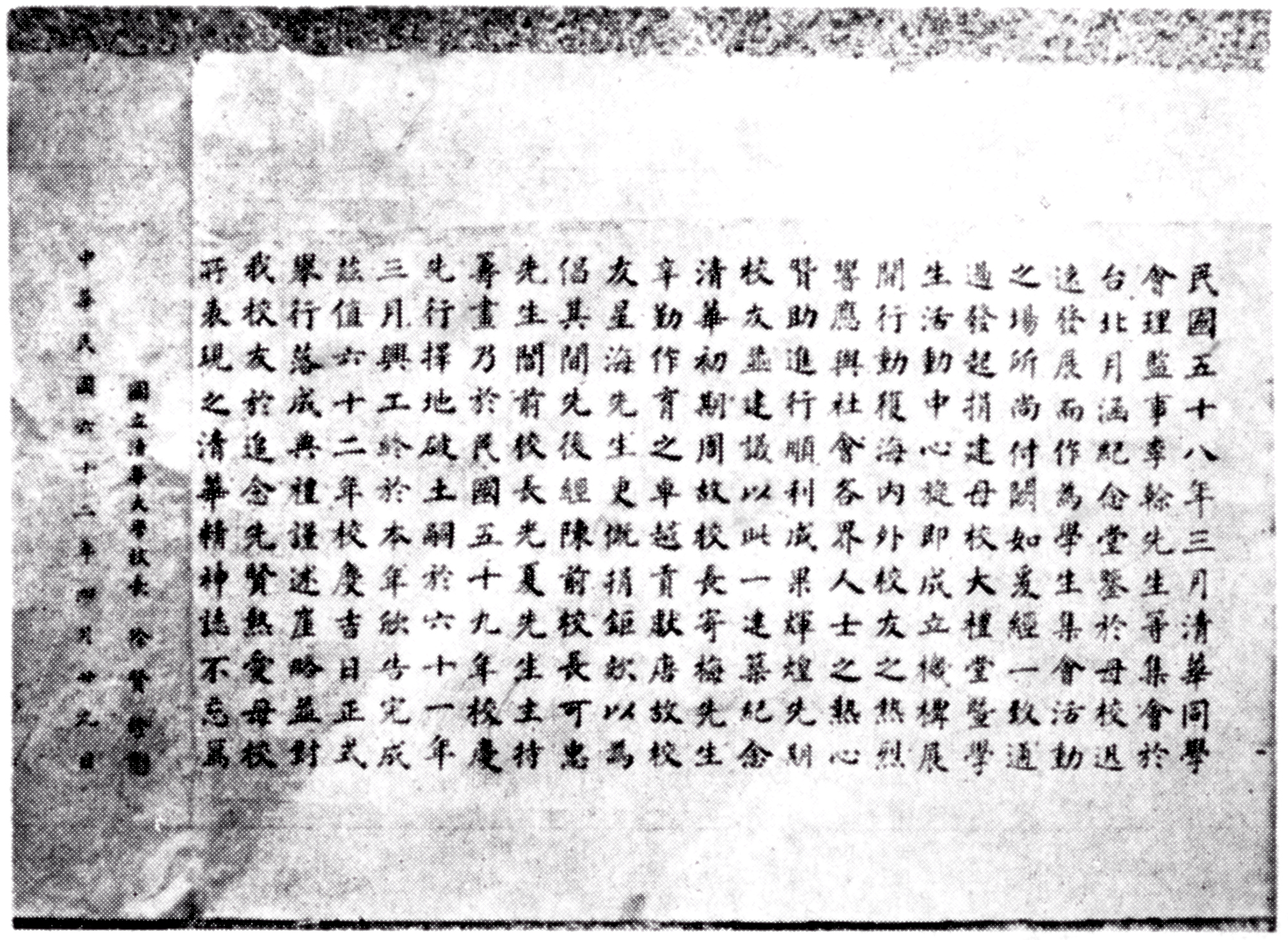

徐賢修校長也特別撰文鐫碑,紀敍其事。該碑砌在大禮堂大門左側牆面:

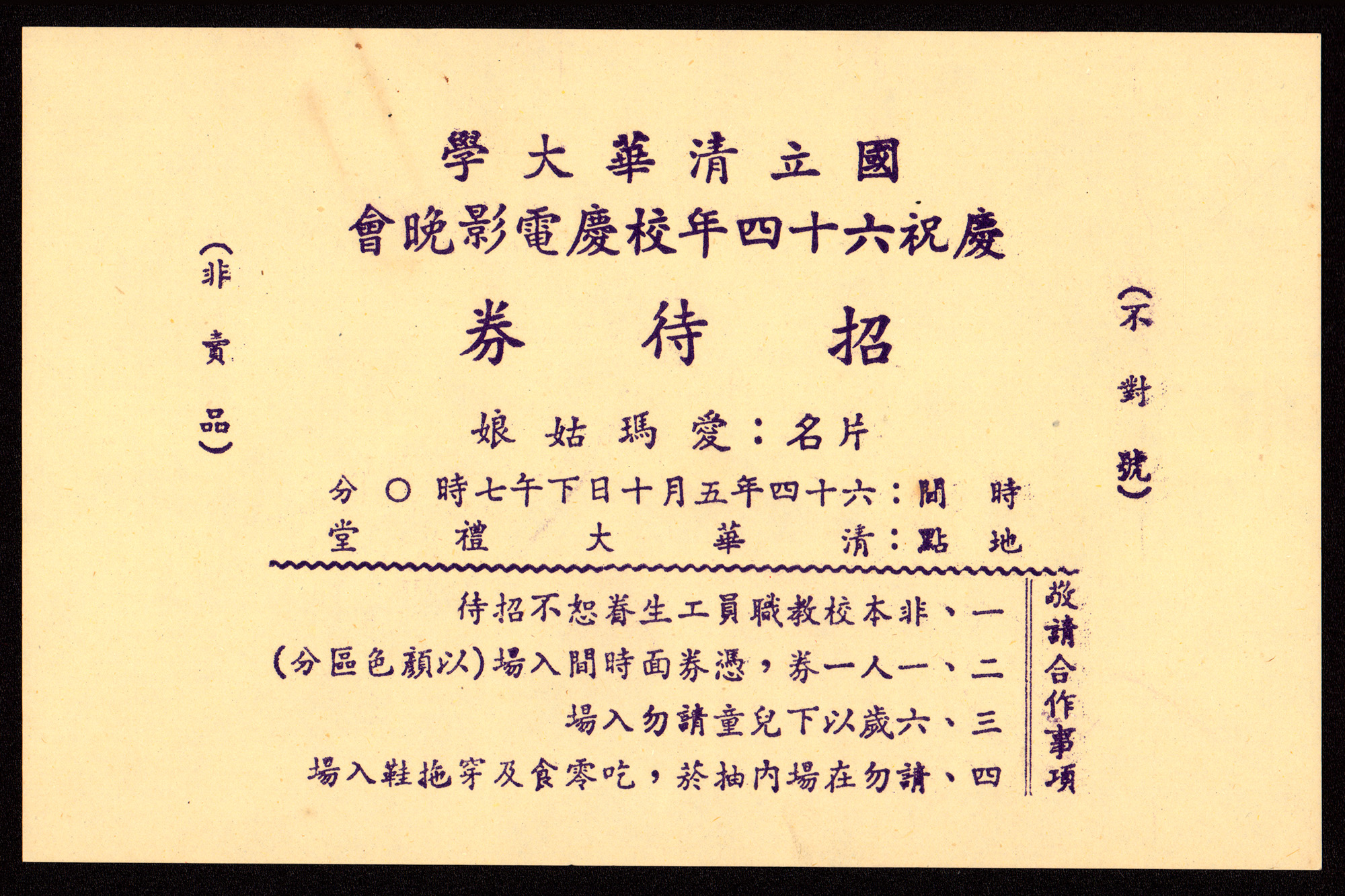

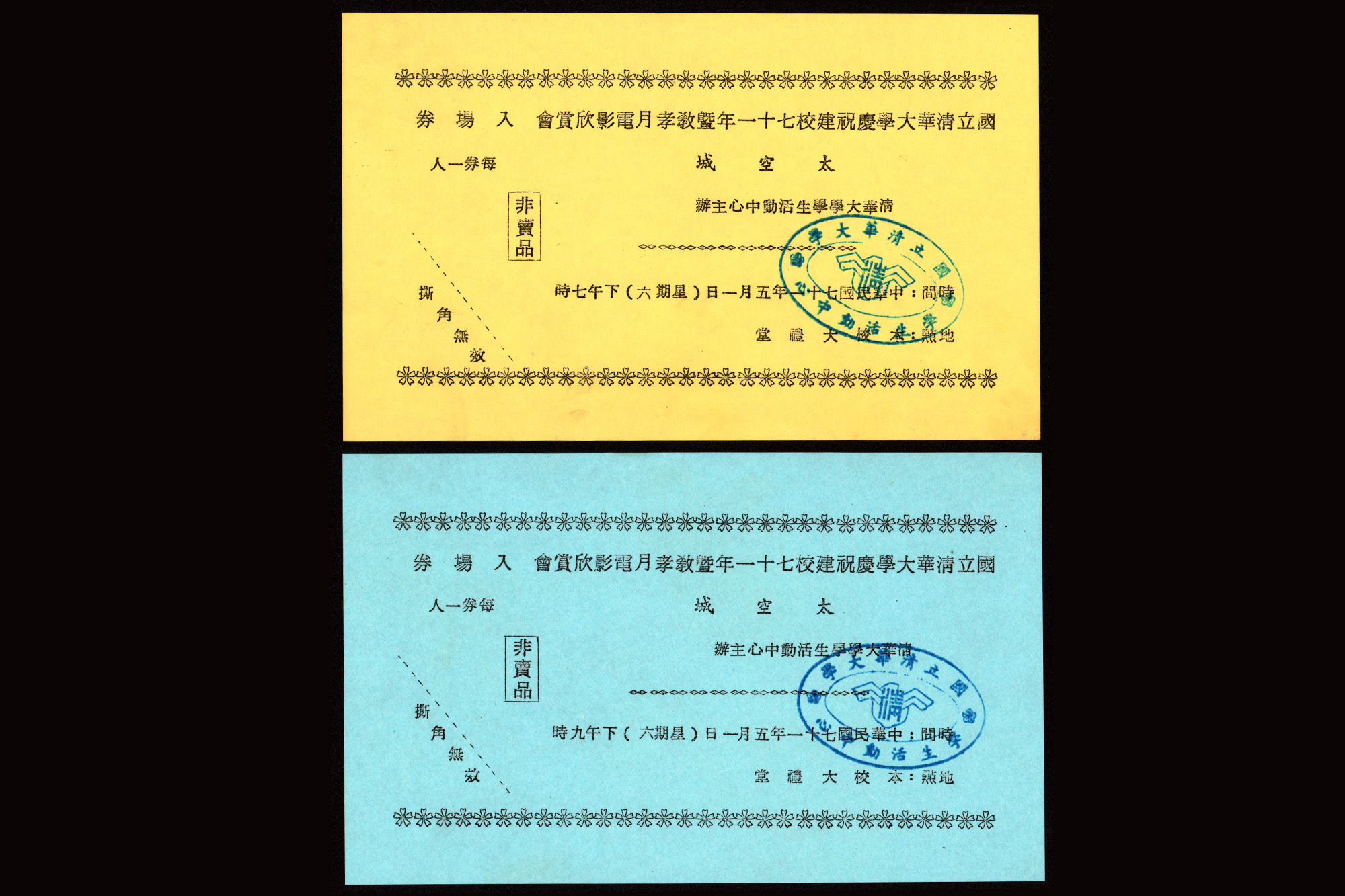

週末電影院

大禮堂佔地面積為1,729.69平方公尺,樓地板面積為3,185.39平方公尺。室內提供1,366個席位,為RC(鋼筋混凝土)構造系統,平頂屋的屋頂形式,「建築物量體雕塑感強,呈現出興建當時的建築美學概念」。啟用後,每年校慶、畢業典禮及早期的週會都會在大禮堂舉行。

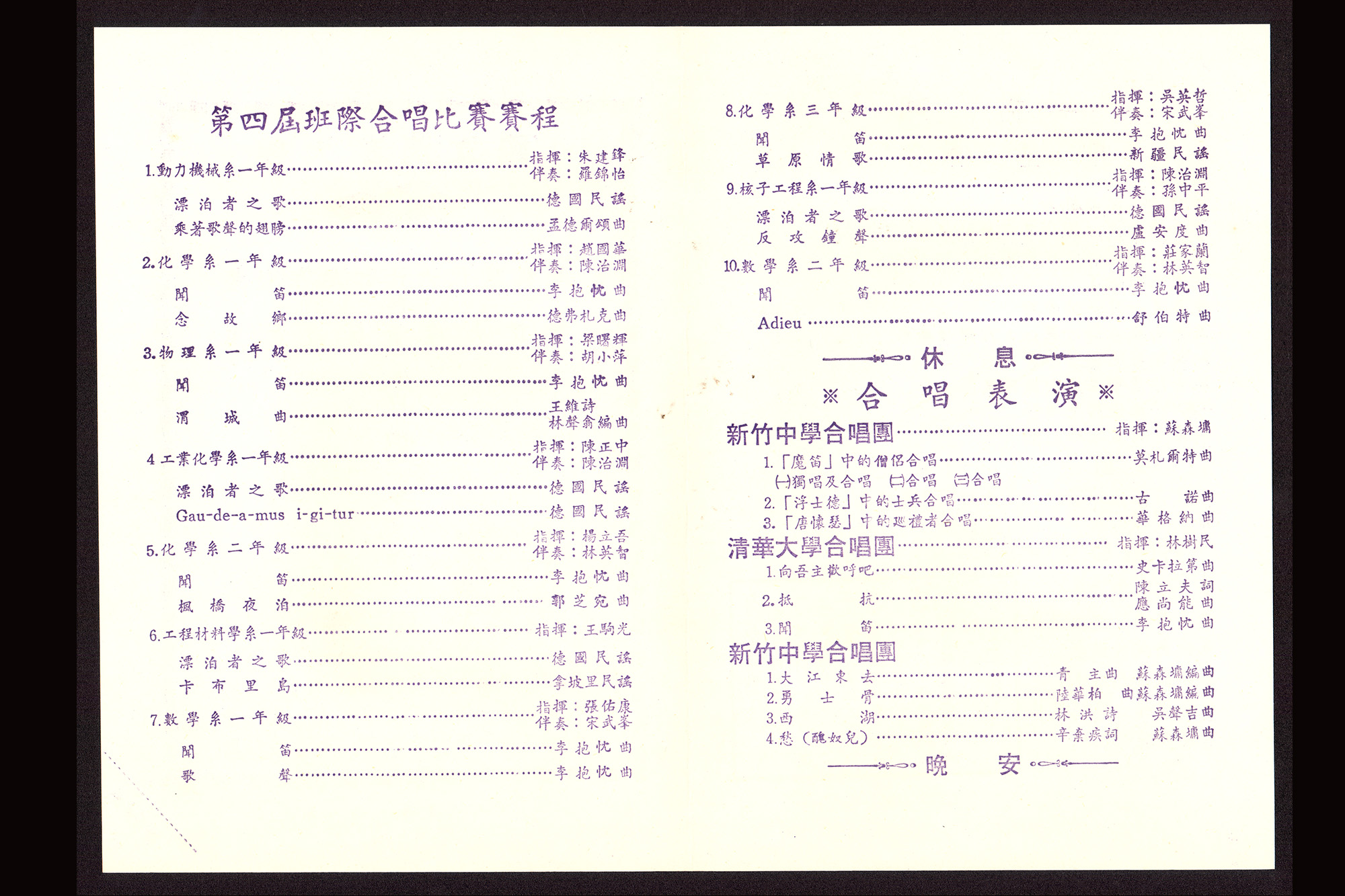

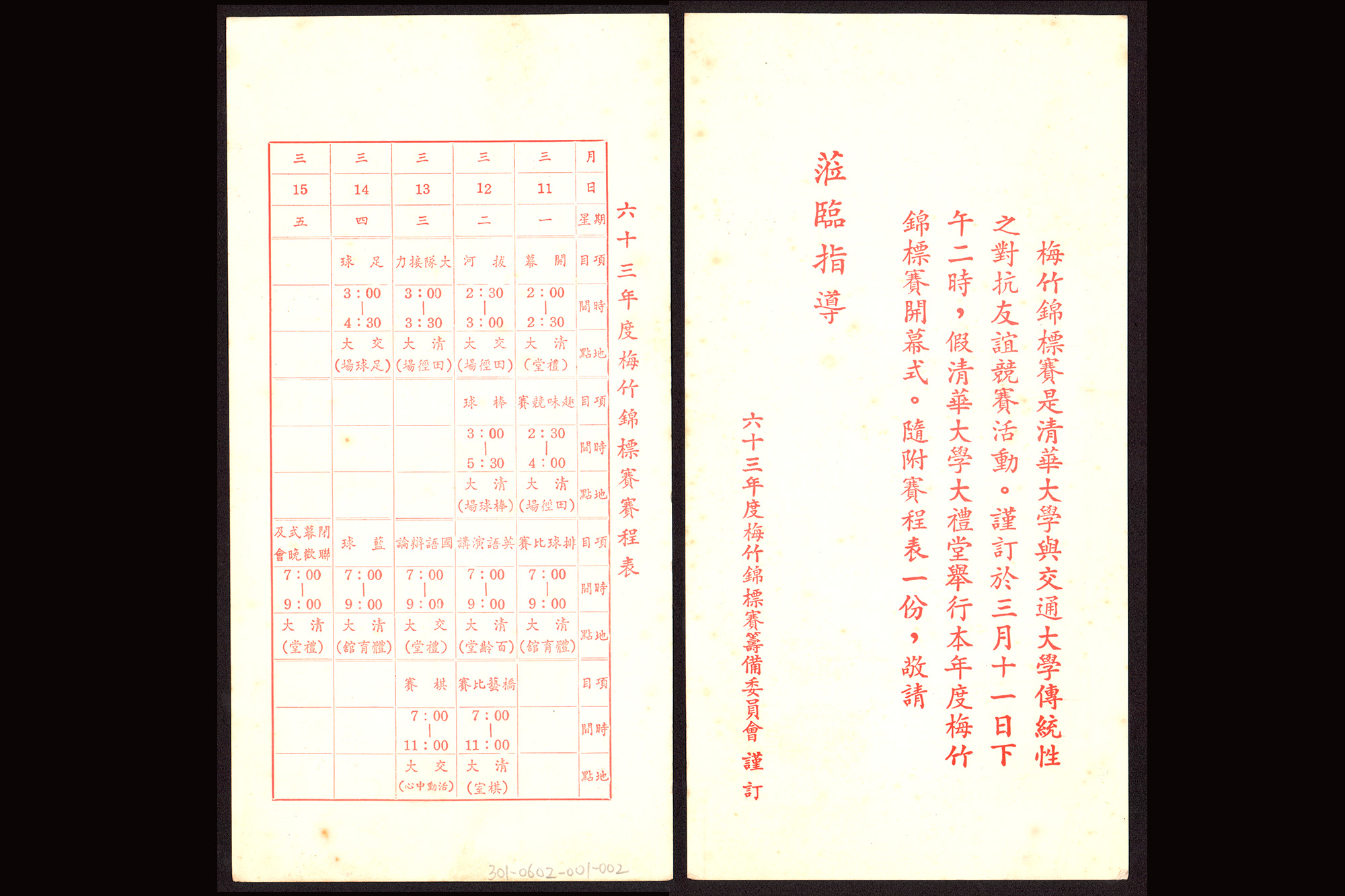

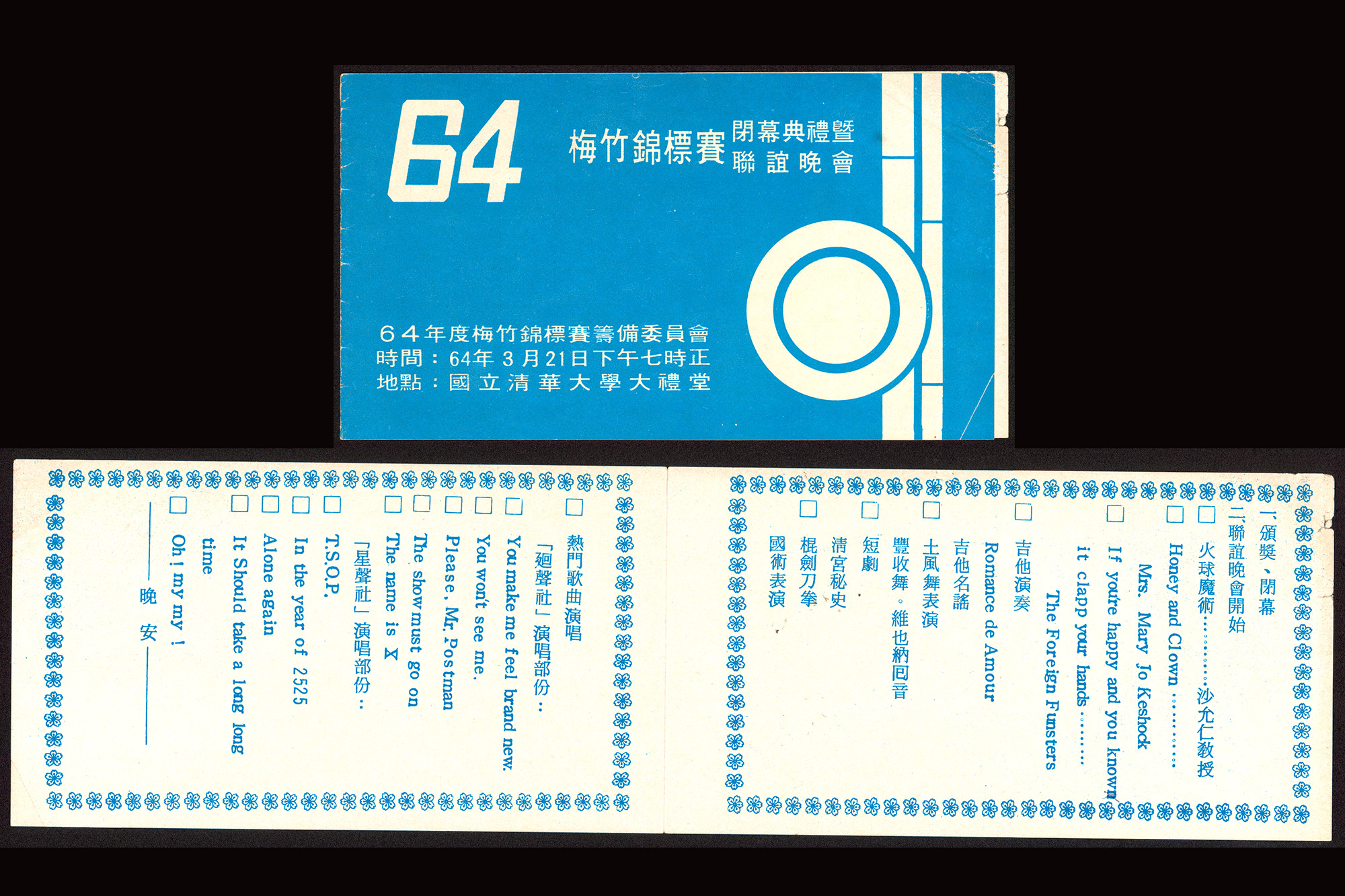

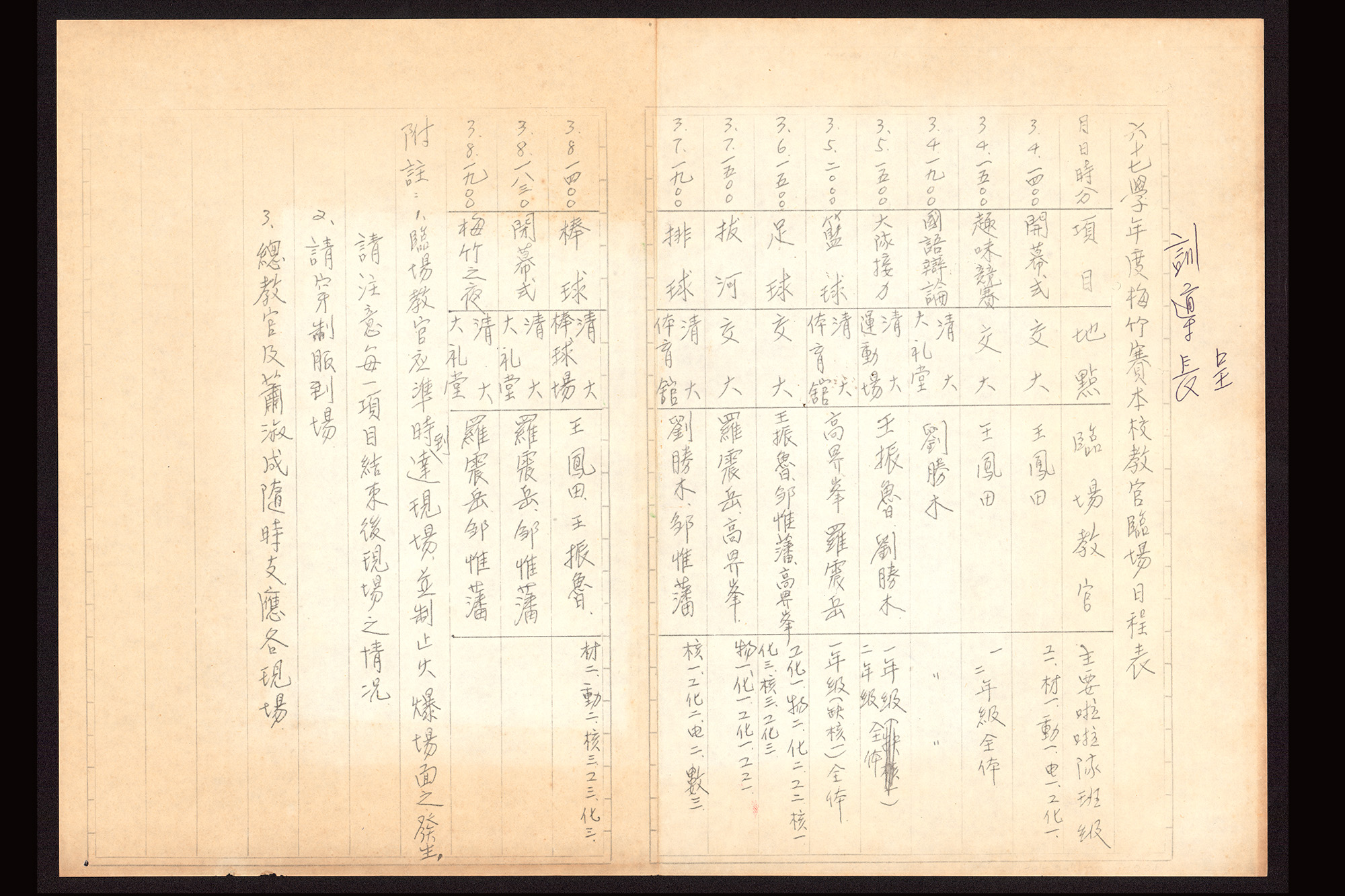

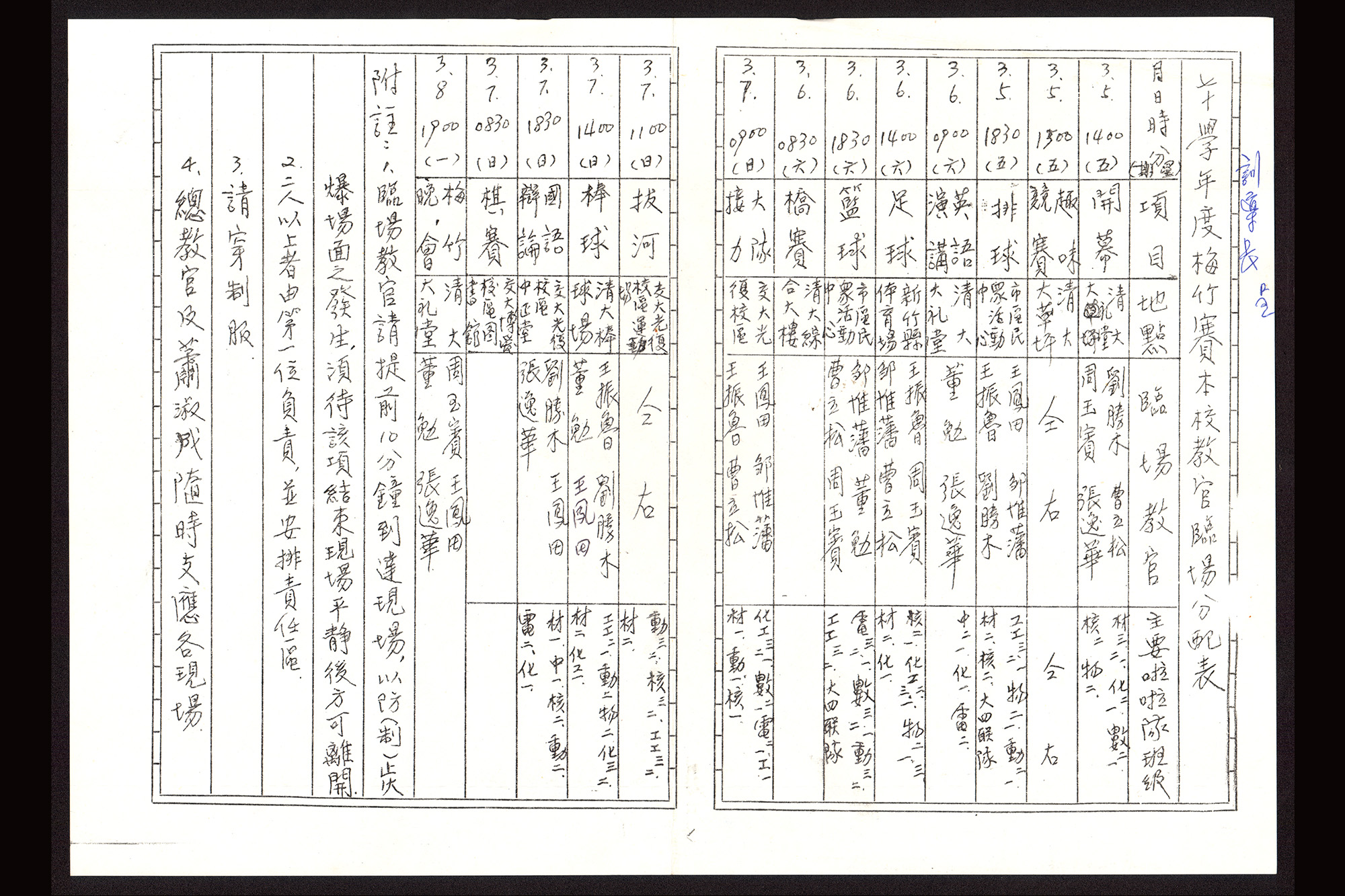

1980年代起,梅竹賽的國語辯論、英語演講等也會在大禮堂舉辦。除了校內活動外,由於與同時期新竹市區的民眾活動中心及新竹縣政府大禮堂相較,清華的大禮堂不但交通便利,座位數也最多,同時音響設備優質、配有冷氣空調,因此新竹地區國內外知名的表演團體之演出、重要的演講與座談活動等,幾乎都選在大禮堂舉行,為當時桃竹苗地區最重要的演藝場地。

除此之外,為了讓學生週末可以留在校內,在80年代左右,清交兩校規劃每週五在清華的大禮堂與交大的中正堂播放兩場電影,不但票價便宜,兩校還特別錯開放映時間,讓學生有時間穿梭於兩校校園,看完兩場電影。對當時的師生來說,是很難忘的校園生活回憶。1977年任教於動機系的陳文良教授即回憶道:

「我記得那時候還沒有實施週休二日,一星期要上班五天半,可是清華禮拜六不排課,這是別的學校沒有的,所以學生禮拜五都喜歡往台北跑,因為台北比較繁華。那時候校方覺得,一到禮拜六、禮拜天,學校都沒有人,連學生都不見了,為了鼓勵學生留在校園,每個禮拜五晚上都會播放電影,希望用這樣的方式把學生留下來。因為我喜歡看電影,所以我每個禮拜五晚上都到大禮堂看電影,那時候學生只有幾百個人,大禮堂的座位比學生多,隨時可以選擇一個感覺最舒服的位置。」

當時師生均表示,清華大禮堂是台北以南、台中以北最好的電影院。

三度整修(1982年、1993年、2000年)

隨著使用率偏高,大禮堂的內裝與設備耗損率高,於1982年首度進行整修。禮堂內的舞台帷幕、坐椅等汱舊換新、燈光音響整理改善;原有的校史館改為貴賓室。白色外牆則加上「自強不息、厚德載物」八字校訓,為近代書法名家于右任先生所題。時任總務長的胡德教授表示:「我不知道你們有沒有注意到,清華很少有精神標語,只有『自強不息,厚德載物』這句。我當時把它放在大禮堂上,校友捐了錢讓我們可以裝置。我們勉勵學生的校訓,也就維繫了這種精神。」此後,醒目的八字校訓高掛大禮堂外,隨時提醒、鼓舞著所有的清華人。

1993年進行二度整修。1999年知名小提琴家林昭亮於大禮堂演出「鳴琴鄉情/全省走透透」小提琴獨奏會時,因覺得空調聲音過大,要求關機,讓台下聽眾在沒有空調的狀態下揮汗賞樂。事後校方意識到大禮堂的整建勢在必行。於是在校友的協助與捐資下,以及台灣應用材料公司、凌陽科技、華邦電子、國聯光電等企業贊助,加上學校的經費預算,共投入四千萬元經費,第三度開啟大禮堂整建工程。音響、座椅及相關設施,都重新設計與換新。2001年整建工程順利完工,2月26日起校方安排了系列的藝文表演活動以示慶祝,除了優人神鼓、太古踏、拉丁爵士樂團等知名表演團體的演出外,另有學生演唱會及電影播放等,同時也是為九十年的校慶暖身。

爾後桃竹苗地區演藝場所陸續新建,大禮堂雖漸漸不再是桃竹苗地區唯一重要的演藝場所,仍是設備相當完善的表演場地,也是學校主要的正式集會空間,承載與形塑了清華人的共同記憶。

未來發展:君山音樂廳

身為百年學府代表的清華,在台建校為家國作育英才已逾一甲子的年歳,教學規模從原有的理學院、工學院、原科院、人社院、電資院、生科院、科管院,到陸續新增的清華學院(2015年)、藝術學院與竹師教育學院(2016年)、台北政經學院(2020年)、半導體學院(2021年),以及2023年更名的生命科學暨醫學院,大禮堂已逐漸無法容納日益增多的師生。電影觀賞也改以其它方式或場合,大禮堂的使用率已不復以往。

2019年1月4日學校宣布,決定將已有半世紀歷史的大禮堂,整建為國際級高規格音樂廳,並命名為「君山音樂廳」。緣由為沈君山校長於2018年辭世時,許多其知交好友提出將大禮堂升格為國際級音樂廳的具體方式來緬懷紀念沈校長。劉炯朗校長(任期1998年至2002年,於2020年辭世)率先捐出兩百萬,爾後聯華電子捐贈七千萬元整建經費,於2019年5月6日舉行捐贈儀式,並計畫在兩年後將依工程所需追加三千萬元,作為支持整建完善整體設施之用。大禮堂整建完成後將冠名為「君山音樂廳-聯電館」,2021年1月7日舉行動土典禮。

改造工程由衛武營的原班人馬操刀,包括享譽國際的建築聲學大師徐亞英、建築師羅興華。其中建築聲學家徐亞英是衛武營及盧森堡愛樂音樂廳的聲學設計師,長年與貝聿銘等多位建築大師合作,在規劃初期就確立了許多核心理念。大禮堂將由原來全體觀眾面對舞台的傳統鏡框式設計,改建為觀眾席環繞樂團放射性排列的葡萄園式座席設計,提供觀眾更身歷其境的聆賞感受。並將屋頂升高,使大廳容積增加將近一倍,殘響時間達到一流音樂廳的2秒水準,完美平衡樂聲的清晰度與豐潤度。此外,音樂廳也將全面以鋼骨進行結構補強,增建後台空間大小排練室,改善燈光及無障礙設施,觀眾席將達128,3席,符合世界級音樂廳演出的基本規模。外觀則在校友的期許下,維持原來大禮堂簡約而獨特的意象。

相信,即將化身為「君山音樂廳-聯電館」的大禮堂,未來定能為清華人創造更多更美好的校園生活。