豐美世界的人生不設限

透過李家維教授的人生軌跡,描繪他對地球生命與自然萬物的熱愛,以及如何將這股熱情實踐在他作為教育者、化石獵人、科普推手以及保種工作者等多重角色,帶領觀眾從中洞察他對地球生命多樣性的守護信念與脈絡。

背景圖片出處:50+FiftyPlus提供/影巷26號攝永不止歇的生命探索

童年在澎湖成長的李家維教授,菊島邊上靜靜看海是他的日常排遣,在潮間的礁石上觀察魚蝦螃蟹的經驗,成為他對地球生命的啟蒙,也勾勒出他對生物研究充滿熱情的圖景。

移居臺灣本島後,他又深受臺灣山頭和花草之美吸引,從此與植物結下不解之緣;高中歲月沉浸在蒔花藝草的樂趣中,在課業學習之外,傾注心力地種養植物,甚至為了將植物照顧得宜,而自修植物相關知識,看遍大學有關的教科書。這樣對生命探索的熱情從未止歇,也譜出日後打造植物方舟的序曲。

在澎湖成長是很美好的回憶,初中搬至中興新村,看到山頭茂密非常訝異,奇花異卉,興奮之情油然而生。

科學普及的隱形推手

對地球生命研究的熱情,讓李家維教授在推廣科普上持續耕耘。他曾二度擔任國立自然科學博物館館長,推動各項科學展示以及拯救瀕危植物計畫;著名的科普刊物《科學人》臺灣中文版雜誌在2002年創刊,即由李家維教授擔任總編輯至今。他說:「推廣科普並非是使命感使然,而是喜歡做。很多知識是我在外面學不到的,有古生物學者、地質學家、礦物學行家、動物植物的專家,和他們一起工作,很愉快。」

發現岩層裡的秘密

1998年,在貴州甕安的地層裡,李家維教授和中國科學院陳均遠教授挖掘出5億8000萬年前的動物胚胎化石,這項發現讓物種起源大幅推進了五千萬年前,推翻物種起源於5億4000萬年前「寒武紀大爆發」的說法,因而轟動國際。

挖掘化石,是李家維教授的生涯跑道轉換,也讓他進一步了解到地球生命興衰的節奏。隱藏在岩層中訊息,顯示地球曾歷經大大小小不同程度的災難,有來自內在的變動,也有外來的衝擊,每一次都讓舞台上的主角謝幕或登場。目前已知自寒武紀以來,地球生命曾遭受五次大滅絕事件,代表在短期的地質時間內,超過75%的物種消失。從現在的眼光看,曾生存在地球的所有物種,超過99%已經滅絕,而人類所處的時代,只是地球生命史當中很小的一部分。

「今天活在地球上的生命,都是佔很小的一部分。人也是如此,決定要用什麼方式過日子,是自己的選項。」

洞見失速的物種滅絕

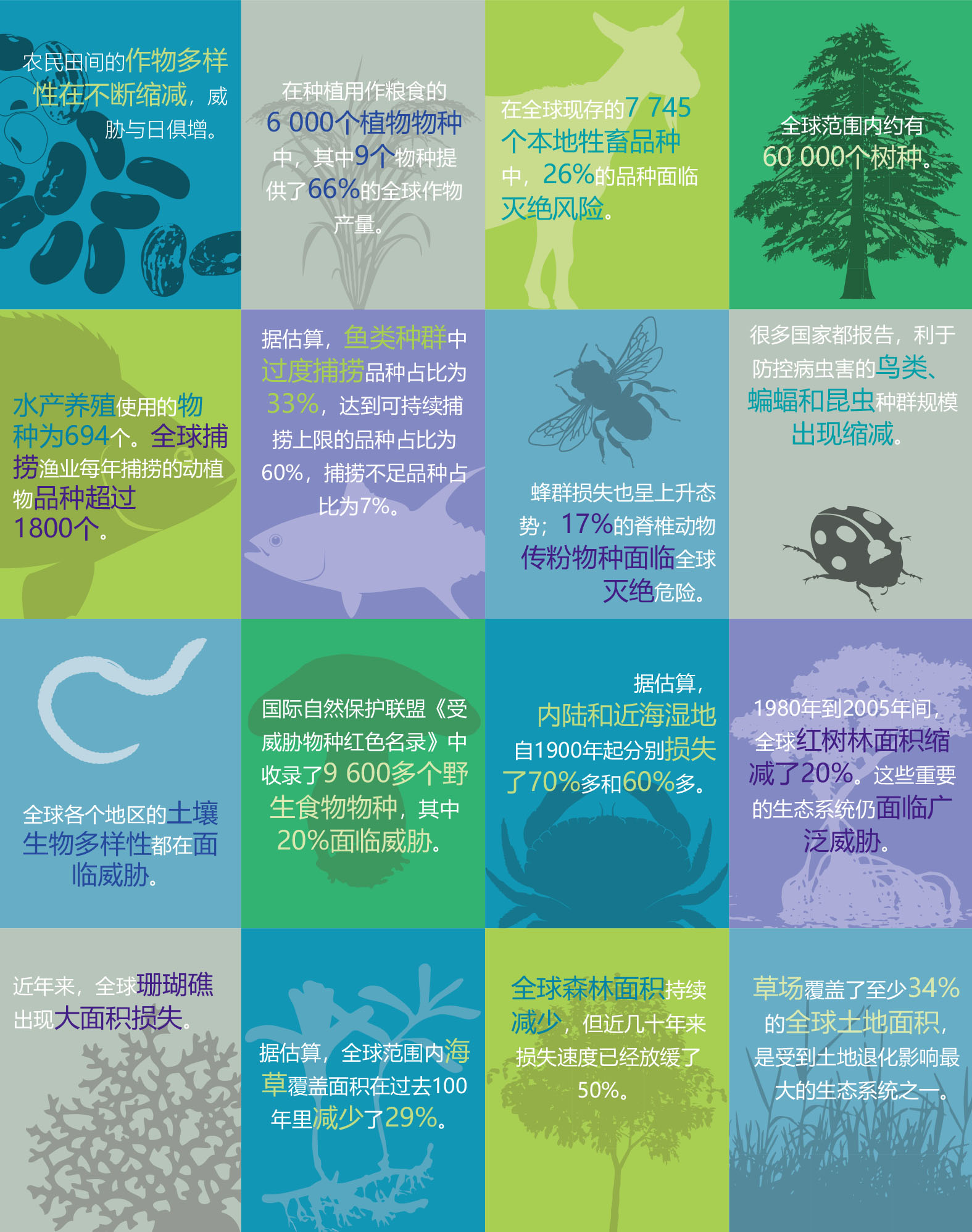

從化石研究以及豐富的觀察經驗中,李家維教授也看到現時地球物種消失速度的不尋常。在地球的生命史中,除了偶發的滅絕恐慌外,也有平靜時期的物種交替,岩層保有的記錄透露出過去每個物種平均能夠存活100萬年,然而如今,這樣的數字大大的縮短了。以臺灣淡水魚為例,在過去記錄約有110種,原該預期每一萬年滅絕一種,但現在有10種僅見於博物館的標本瓶中,表示台灣淡水魚正以1000倍的速度在消失;植物也面臨同樣的危機,過去250年以來,已有多達571種植物滅絕,現今植物滅絕率是過去的500倍。探究箇中原因,人類竟是造成物種危機的主要推手,而第六次大滅絕,可能就在不遠的將來。

「我們的平衡穩定的生態系是靠多樣性的物種維持,流失一個物種,就是一個傷口。」

「十多年的化石經驗,知道生命興衰的節奏,今天地球的現況和我在岩石裡頭看到的歷程是不一樣的…我們現在正面對大滅絕的即將啟動,或者說是已經啟動。」

島嶼上的植物方舟

面對眼前的危機,憑藉著對現生世界的熱愛,李家維教授選擇行動,2005年他突發奇想,構築在臺灣建立熱帶植物保種中心的心願,努力尋求資金、土地,終於獲得前台泥集團董事長辜成允的支持,2007年「辜嚴倬雲植物保種中心」在屏東落成開幕。保種中心的團隊成員,透過親自前往世界各地採集、購買種源等方式,努力了十個年頭,讓中心收藏超過3萬3千種植物,藏量躍居世界第一,超過英國皇家植物園(Royal Botanic Gardens, Kew)、美國密蘇里植物園(Missouri Botanical Garden)以及中國西雙版納熱帶植物園的植物藏量。這艘植物的諾亞方舟,正持續累積更多的能量,希望帶動各界保護地球熱帶物種的熱情,實現永續地球生物物種豐富多樣的願景。

「人類正享受這世間從來沒有過的豐美,但我們的孩子的未來是很灰暗的,原因就在於氣候變遷,肇因我們過往兩百年來如何掠奪自然。無論什麼,『束手無策』絕對不是選項。」