後田啓元時代:

百花齊放

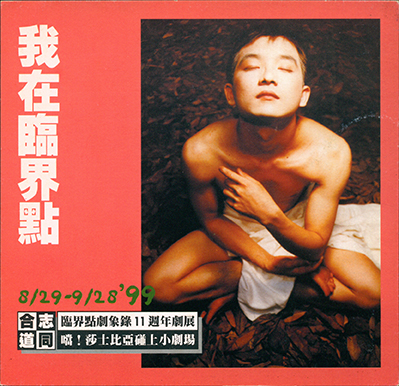

後田啓元時代的「臨界點」創作活動,多以聯合演出的劇展形式呈現,位於民樂街的排練場為主要的表演場地,年年舉辦不同主題的劇展,將眾多團員各自編導的作品集合呈現。在田啓元過世後的兩年間,「臨界點」便有28部新作、超過140場的密集演出。

劇場與生活緊密相連的核心成員情誼與凝聚力,本是「臨界點」劇團的招牌特色,此時又展現開放自由的作風,廣納有志創作的人入團,提供場地、設備等必要資源,讓「臨界點」成為台灣小劇場創作人才賴以茁壯的綠洲,劇團成員多達40人。

田啓元逝後,隔年起「在我們房間裡戲」的劇展系列便一連做了16屆,1998年起舉辦規模較大的「志同道合」劇展,持續至2003年;2003年的「匠心讀劇祭」更集結了33位創作者,6天內以讀劇的形式接力合演50小時。以有限的經費支持,在簡樸的演出空間,「臨界點」團員們幾乎未領演出費的情況下合力工作,團長詹慧玲長期自掏腰包支付劇團房租,苦中作樂的這群人,為的就是堅持實驗創新、不向主流妥協的群體氛圍與創作精神,那一股從田啓元創團以來便炯然不滅的批判精神。

(撰稿:安原良)