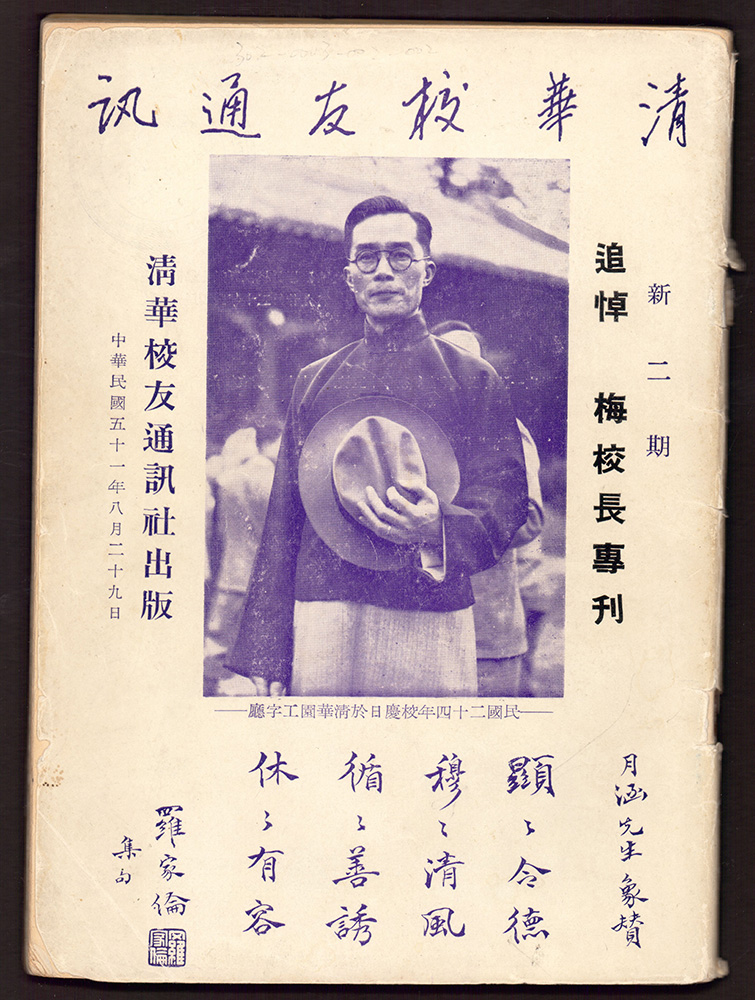

趙賡颺-推動校務與凝聚校友的幕後功臣

「一九五五年冬,梅校長回國復校,指定筆者協助,當時以教育廳專門委員借調,雖日夜為母校服務,但純出道義及情感之動機,工作篳路藍縷,辛苦備嘗,但七八年間未在清華支薪,亦未曾隨梅校長重回教育部任官…」(出自:趙賡颺,〈半世紀生活流水帳-四不主義〉,《清華校友通訊》新87期,頁40,1984。)

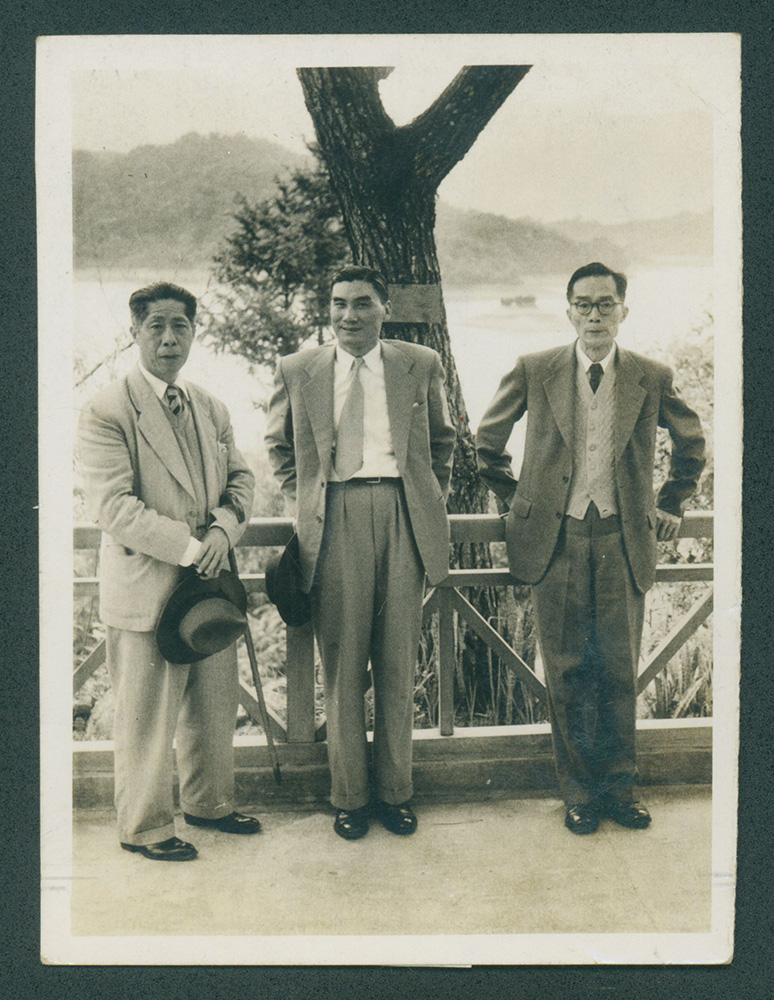

趙賡颺先生1934年畢業於北京清華大學中國文學系。1929年先是考取北京清華政治系,後因工讀改入中國大學並放棄清華學籍。1930年重考,入北京清華西洋文學系,翌年轉中國文學系。1934年因體育學分不足,擔任網球校隊幹事,始得畢業。曾為趕修學業停止工讀,由梅貽琦校長擔保,向銀行借生活費一年。畢業後於1945年任教育部督學,隔年冬奉命赴陝西解決三地學潮,不幸發生嚴重車禍,最後在梅校長的協助下,才逐漸好轉,可正常活動。1949年奉派來台,兼代梅校長籌備編譯館的雜務,並奉命押運全國學籍檔案來台。抵台後任省教育廳科長,後因身體因素調專門委員。

為梅校長處理一切公私事務

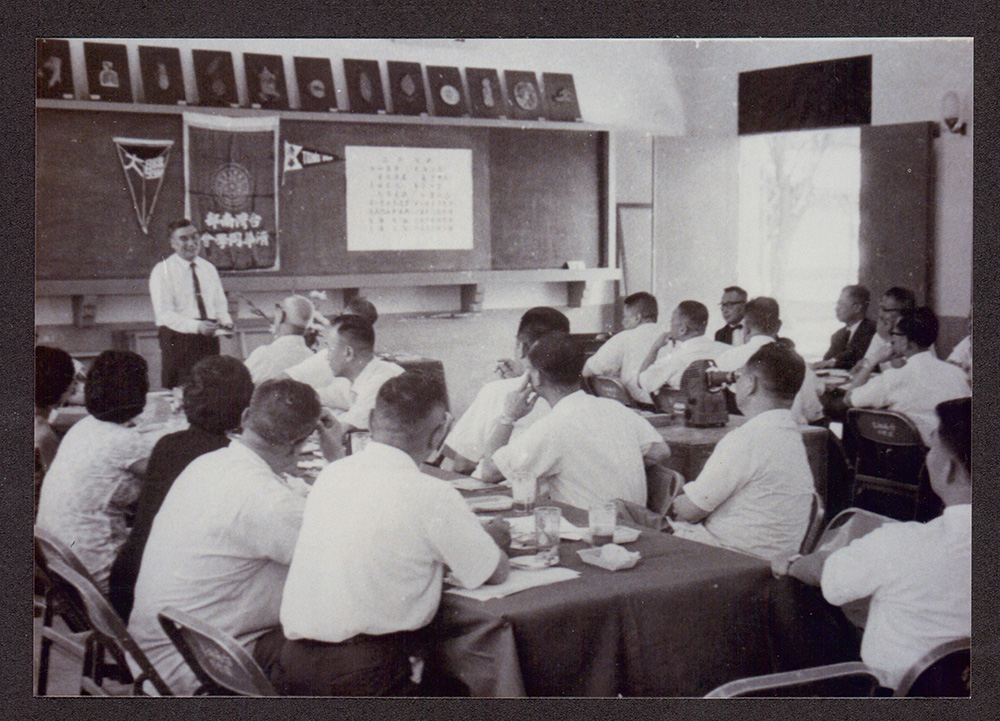

1955年梅校長來台興建原子爐、籌備清華在台建校事宜,同年12月,行政院宣布組成「清華大學研究院籌備委員會」,隔年1月1日,正式成立「國立清華大學研究院籌備處」。梅校長央請趙先生協助處理瑣務,於是趙先生一肩扛起梅校長秘書的工作,為梅校長打理從私人到公務的大小事務,兼籌備處副主任6個月。梅校長初到台灣時下榻台大錢思亮校長公館,趙先生則暫借錢校長的三公子錢復的房間辦公。此期建校之事千頭萬緒,自決定校址、邀約職員、延聘教授,事甚繁難,雖協助策議者多,實際辦事者僅趙先生一人,其每日清晨到錢公館,有時深夜始歸,星期例假日亦是如此。為決定設校地址,也曾隨梅校長巡訪各縣市勘查,經基隆、新竹、台中、彰化、嘉義、台南及高雄等地,瞭解當地的地形、氣候、水電能源、人文、交通、以及可以密切合作之機關學校等。此外,梅校長為建原子爐,購買加速器,以及招攬國外學者至清華任教,每年出國數月,趙先生則在台處理所有一切事務,勞怨不辭。

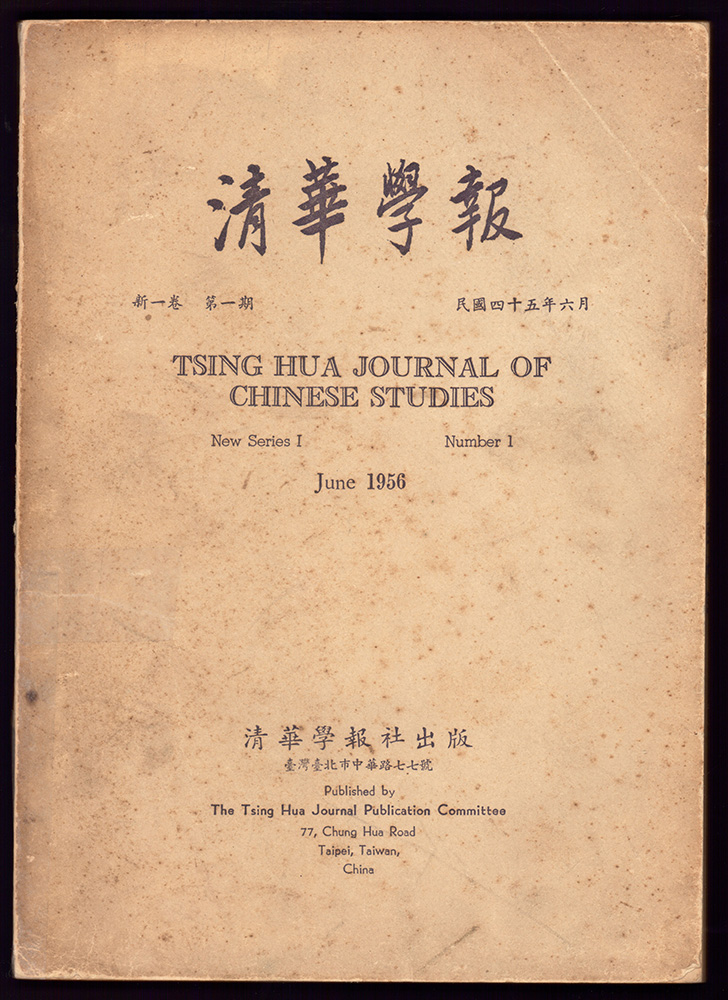

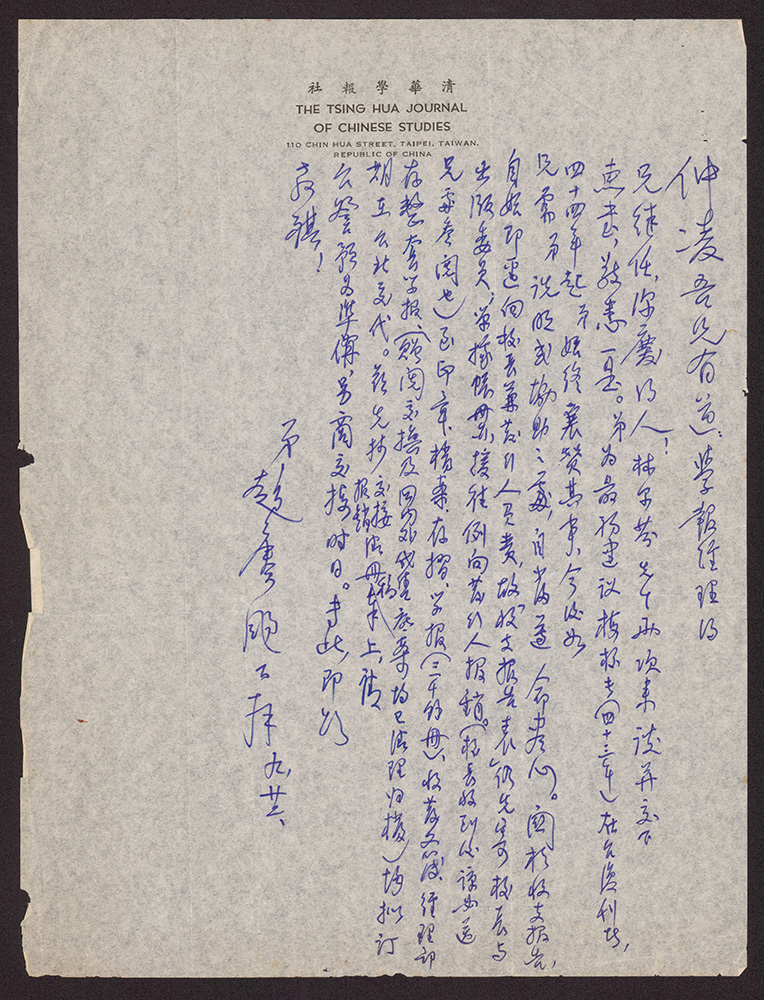

協助《清華學報》在台復刊

1957年新竹校舍初步建築完成,師生陸續遷至新竹,趙先生則繼續坐鎮清華的台北辦事處主持相關工作,兼《清華學報》出版發行。《清華學報》創刊於「清華學校」(1912年改名)時期,以學術研究為宗旨。趙先生得知梅校長在美國辦理中美文化事業,與中國學者往還密切,還有相當的經費,便向梅校長提復刊之議,果獲梅校長欣然採納。《清華學報》復刊後在美編輯,在台出版發行,不但使清華的學術貢獻持續不斷、國內外學者(包括清華師友)的研究可相互交流、台灣各校可獲國外交換之刊物,同時方便本國學者的研究直接在國內刊物發表。好處之多,獲國內外學者的認同與參與。

任《清華校友通訊》總編輯

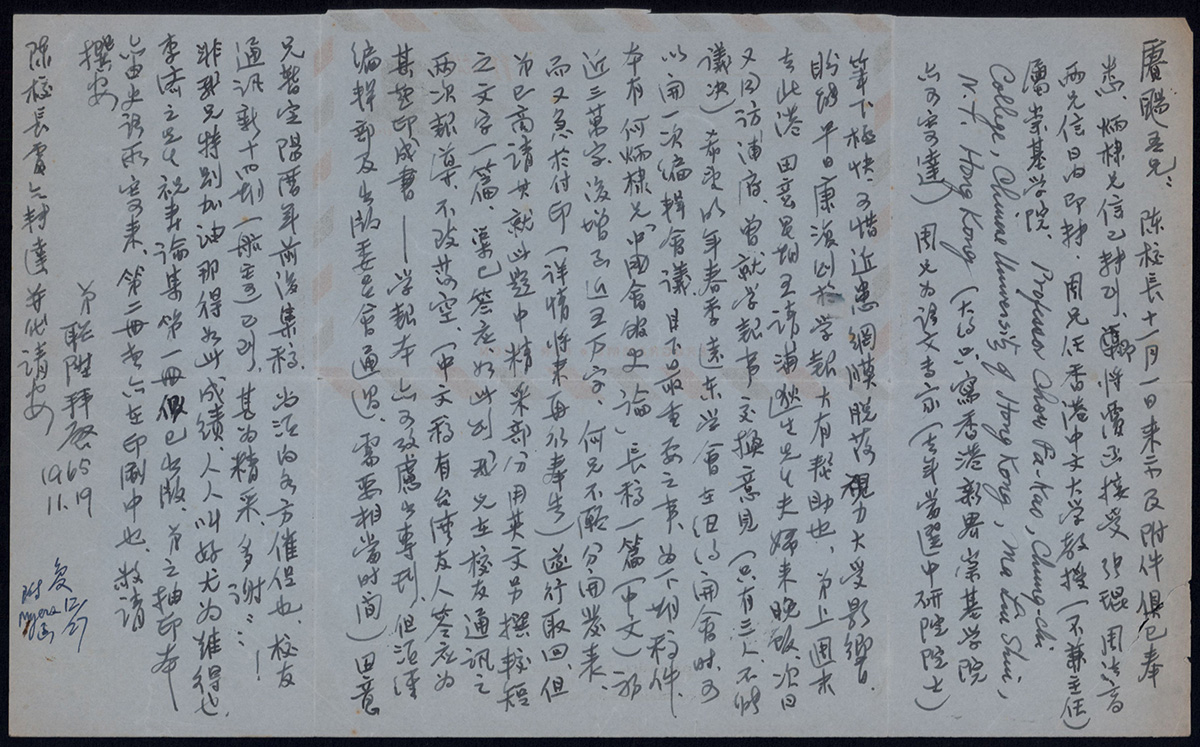

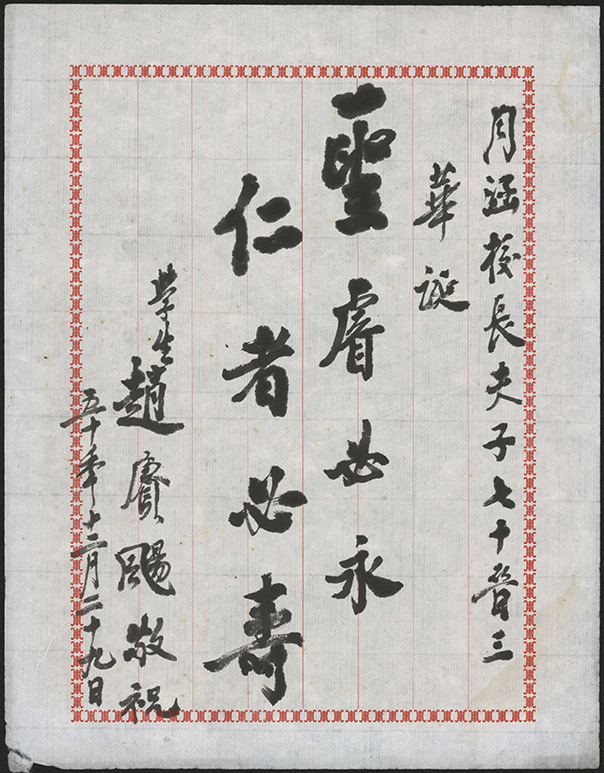

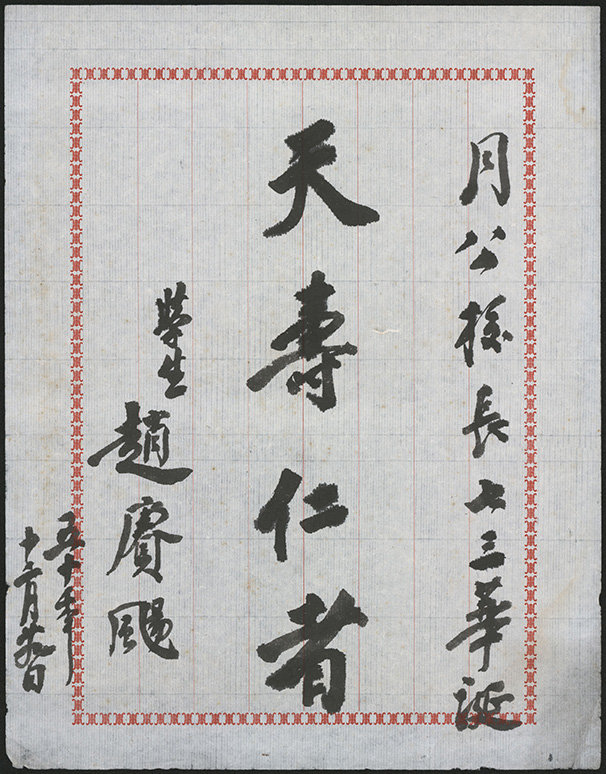

除《清華學報》之外,趙先生又奉命編印《清華校友通訊》(至新54、55合刊期止),作海內外校友聯絡工作。梅校長在復刊詞提到:「吾校在臺復校於今六載,校友對學校之眷注倍於往昔,而世界交通日便,校友間之交接亦日益繁密,爰在臺恢復《清華校友通訊》,作為聯絡之橋梁。尚希校友源源通信,俾千里有若戶庭,天涯不啻晤對,而吾清華事業之發揚,自可更多協助。」(出自:梅貽琦,〈復刊詞〉,《清華校友通訊》新1期,頁1,1962。)於是通訊由學校出版,校長擔任發行人,設編輯委員會,成員含編輯委員及各地特約通訊編輯,均由校長就校友中聘任,不支薪,通訊免費寄贈校友,亦無稿酬。於是趙先生便無酬接下總編輯的重責大任,從集稿、規劃內容、估算版頁、撰稿、校對,到最後發刊與寄送海內外校友等,通通一手包辦:「編者每期均須撰寫若干文稿,(連圖版說明每期均在萬言以上)並拉稿覓圖,招呼校對,準備發行等事務,自集稿至發出每期須足足一整個月…」(出自:趙賡颺,〈編餘漫談〉,《清華校友通訊》新9期,頁48,1964。)雖然辛苦,其手頭還有其它研究工作,仍是細心辦理,深獲校友的好評,在1965年11月19日楊聯陞寄給趙先生的信中即提到:「校友通訊新十四期(航寄)已到,甚為精彩,多謝!非我兄特別加油那得為此成績。人人叫好尤為誰得也…」(出自:1965年11月19日楊聯陞致趙賡颺信。)

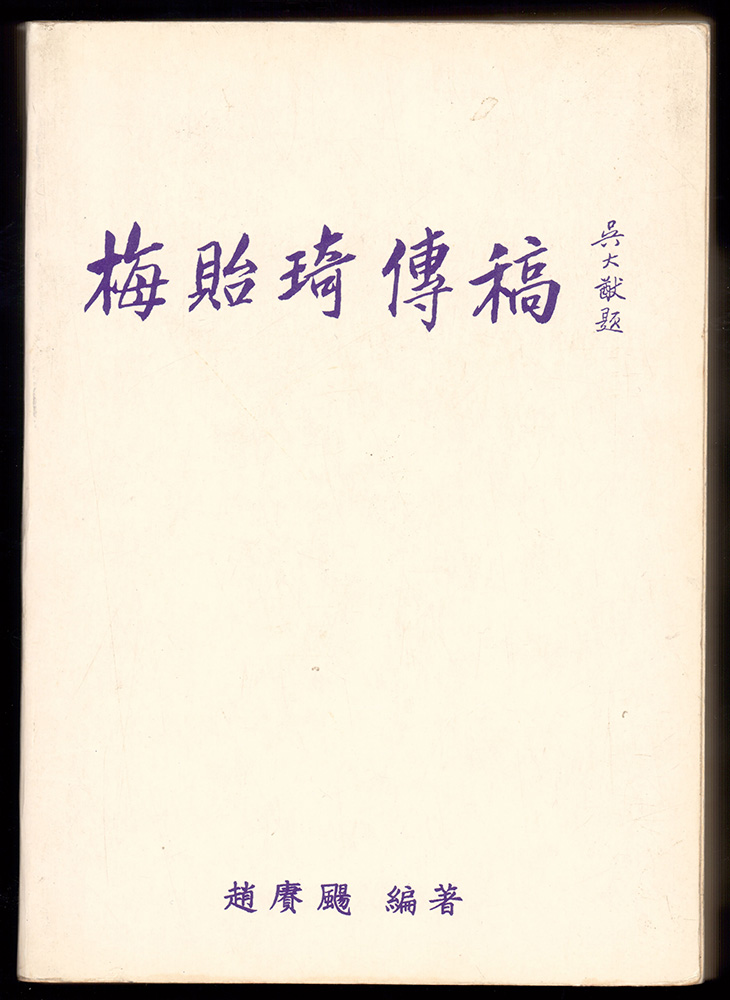

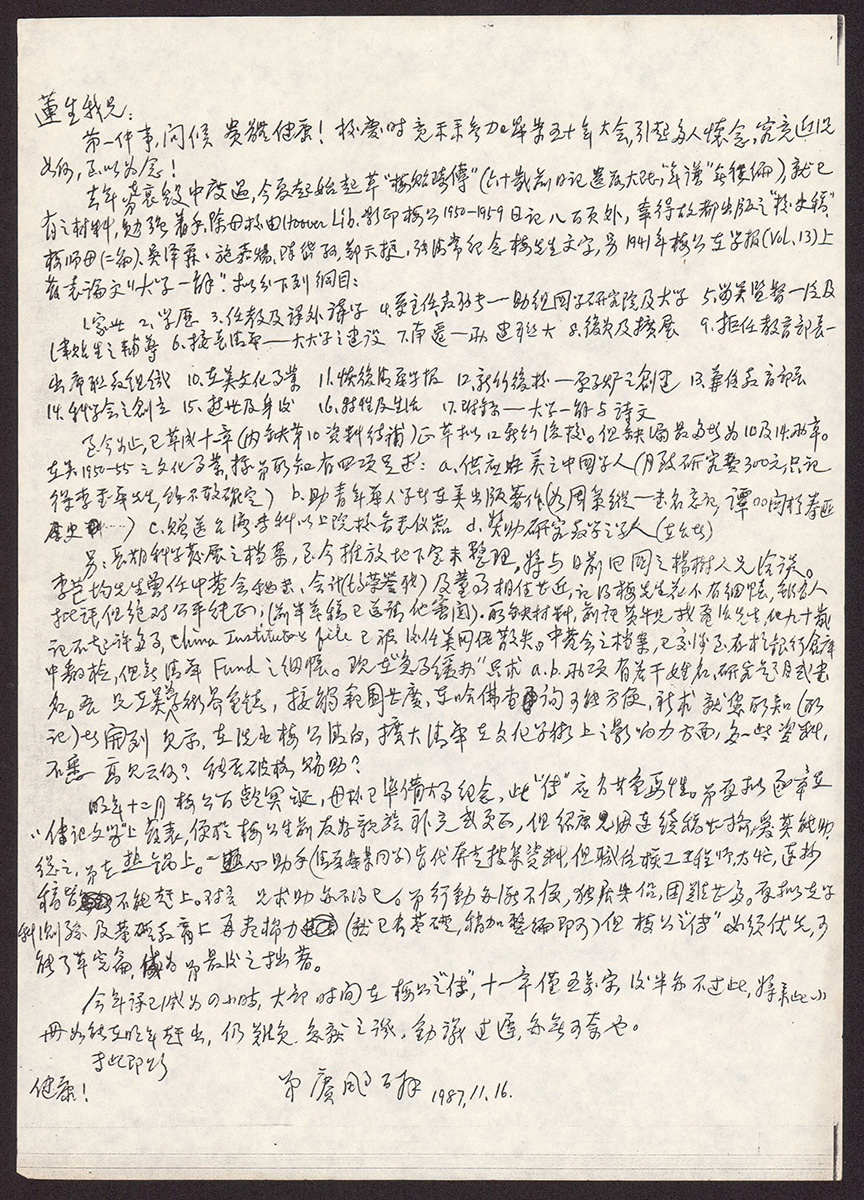

晚年戮力完成《梅貽琦傳稿》

1960年兼任教育部長的梅校長罹癌住院,教育部的部務與清華的校務皆在病床決策,趙先生需代為協助處理的事務便又加重、加多。而梅校長一生節檢,兼任多職卻只領薪津一份,無多餘的儲蓄支付治療、特別護理、輸血等費用。趙先生為此四處奔走,半年內寄信百餘封對外募款,才順利地結清了梅校長臥病與喪葬期間的一切費用,同時將結餘的款項交付給梅夫人。爾後,在清華師生及校友的倡議下,趙先生於晚年戮力完成《梅貽琦傳稿》(1989年12月初版),除了梅校長家人及清華校友的協助(如洪同、梅胎寶、顧毓琇、李榦等)外,趙先生也訪談教育部、國科會、原能會、中基會等單位當年及現任主管,收集不少資料,並以3年的時間完成此部巨作,而之所以在「傳」之後加一「稿」字,仍是以備隨時補充或將來重編「詳傳」。此書讓梅校長對清華的貢獻得已流傳後世,成為清華人最為無價的集體記憶。

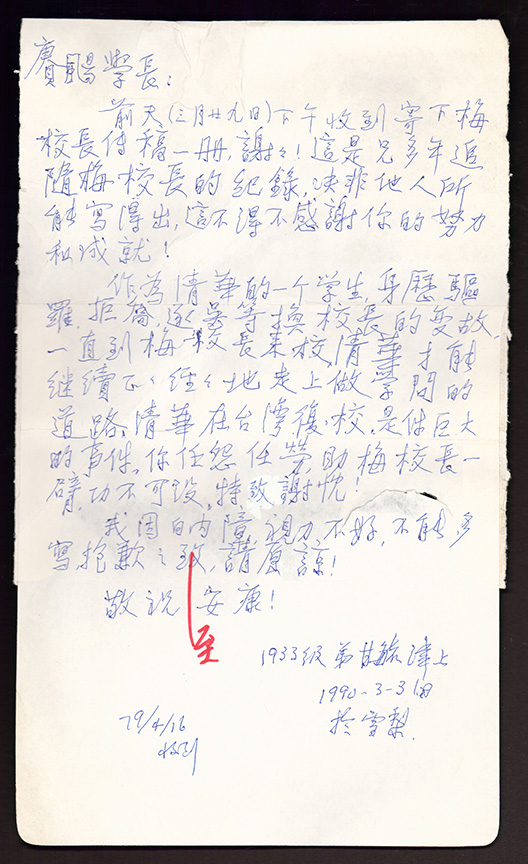

「前天(三月廿九日)下午收到寄下梅校長傳稿一冊,謝謝!這是兄多年追隨梅校長的紀錄,決非他人能寫得出,這不得不感謝你的努力和成就! 作為清華的一個學生,身歷驅羅、拒喬、逐吳等換校長的變故,一直到梅校長來校,清華才能繼續正正經經地走上做學問的道路,清華在台灣復校,是件巨大的事件,你任怨任勞助梅校長一臂,功不可沒,特致謝忱!…」(出自:1990年03月31日甘毓津致趙賡颺信。)一封來自甘毓津校友致趙先生的信函,即道出長期盡心盡力、無怨無悔為梅校長、為清華付出的趙先生,是為梅校長作傳的不二人選,其貢獻與心力也是校友們有目共睹。